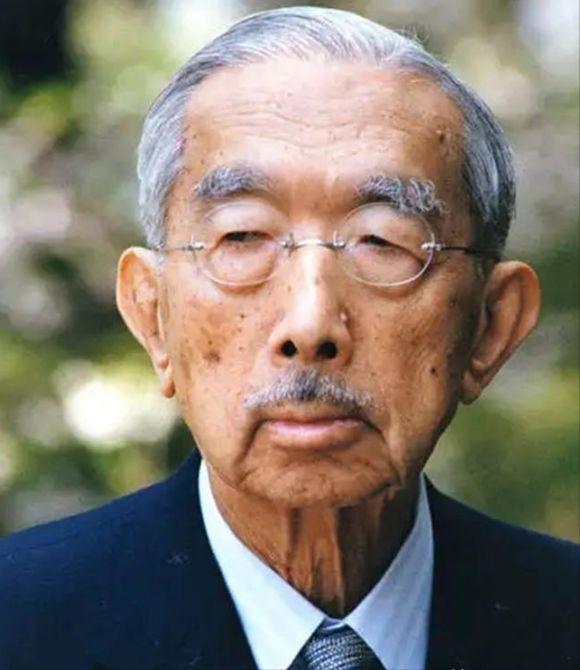

裕仁到临终才暴露真面目,他可真是东京审判最大的漏网之鱼啊,最近海外学者把他临终病房的录音给曝光了:“最后悔低估中国”成了他的人生总结,可对那三千万亚洲亡魂却是只字未提! 信息来源: 中国青年报《日本为何难以承认战争罪责》 1989年,裕仁天皇去世,留下了一段录音。 其中一句话很关键,他说自己“最后悔低估中国”。 这句话听起来像在反思,可细想一下,这究竟是罪人的忏悔,还是一个赌徒对自己输掉全局的叹息?要看清真相,就得剥开他话语的层层外衣。 裕仁的“后悔”,更像是一场冰冷的技术复盘。 他的痛心,源于战略的全面失算,而不是战争造成的生灵涂炭。 回看1937年,正是他本人催促军方“集中兵力速战速决”,满心以为可以在三个月内让中国屈服。 他的盘算从一开始就错了。 当侵华战争陷入持久的泥潭,他战略家的懊恼便已开始。这股情绪,一直延续到他生命的终点。 这种心态,在他决定偷袭珍珠港时表现得更加清晰,他引用明治天皇的诗句,为一场胜算渺明的军事冒险注入虚幻的神圣感。 他脑子里盘算的,从来不是战争是否正义,而是投入产出的比率。 所以他临终前说的“低估中国”,其实是在复盘自己错在哪里,是对整个战争算盘最终落空的精准概括。 这是一位赌徒对失控牌局的最终叹息,而非对死难者的哀悼。 战败后,他首先要考虑的是如何活下去,如何保住天皇的位置。 为此,他进行了一场长达数十年的自我塑造。 这场塑造的开端,是他向麦克阿瑟摆出“愿承担所有责任”的姿态。 可在他私密的《独白录》里,却把罪责干净利落地推给了军部。 美国人有自己的算盘。冷战的阴影下,华盛顿需要一个稳定的日本来对抗苏联。 保留天皇,不仅能安抚日本社会,还能“节省二十万驻军成本”。 在这种地缘政治的考量下,裕仁成了东京审判“最大的漏网之鱼”。 他的《终战诏书》回避了“投降”与“侵略”这些字眼,把战争的起因归结为模糊的“时局”,这成了他日后话术的范本。 战后,无论是首相吉田茂阻止他公开发表忏悔,还是他本人因甲级战犯被合祀而停止参拜靖国神社,其核心目的都是维护那个被精心构建的“和平象征”形象。 他那句“后悔”最让人无法接受的地方,在于他没说出口的话。 他对亚洲三千万亡魂和那些无法计数的罪行,保持着惊人的沉默。 而历史档案,却清晰记录了他的主动参与。 他后悔的清单里,没有南京的三十万亡魂。 可他亲手嘉奖了屠城的指挥官松井石根。他的话语里,也听不到731部队那些受害者的哭喊。 可他亲自过问过这支魔鬼部队的经费。 他更没有提及那些被毒气夺去生命的军民。 而授权在中国战场使用这些非人道武器的命令,正是他签署的。 这种巨大的反差,让人不得不思考其言论的真实分量。 1970年,德国总理勃兰特在华沙犹太人纪念碑前的一跪,让世界看到了德国的诚意。 那种发自内心的赎罪姿态,裕仁从未有过。 他的沉默不是被动的,而是一个战争加害者主动的选择。 裕仁的临终遗言,不是历史的和解句号,反而像一面镜子,照出了他一生的精明与冷酷。他留下的不是弥合伤痕的契机,而是更深刻的警示。 真正的反思,其实就一句话,“我们错了”。 这句话,他到死都没说。这句关键话语的缺席,让他所有的“后悔”都变得苍白。 因此,记住那些曾被他“低估”并为此付出惨痛代价的生命,或许才是对历史最根本的交代。