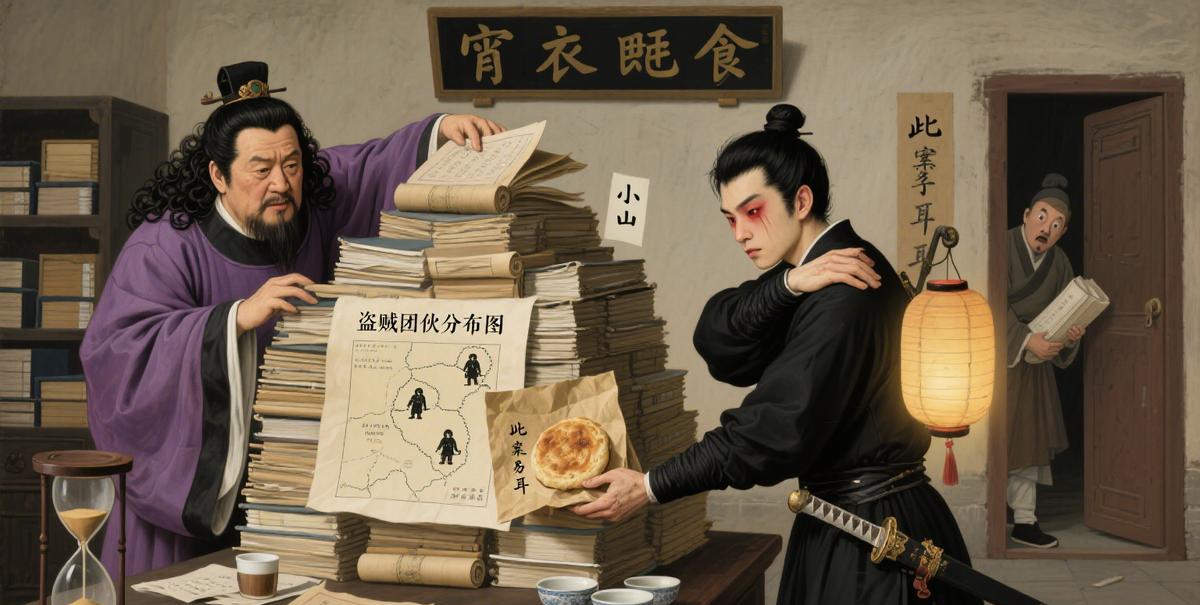

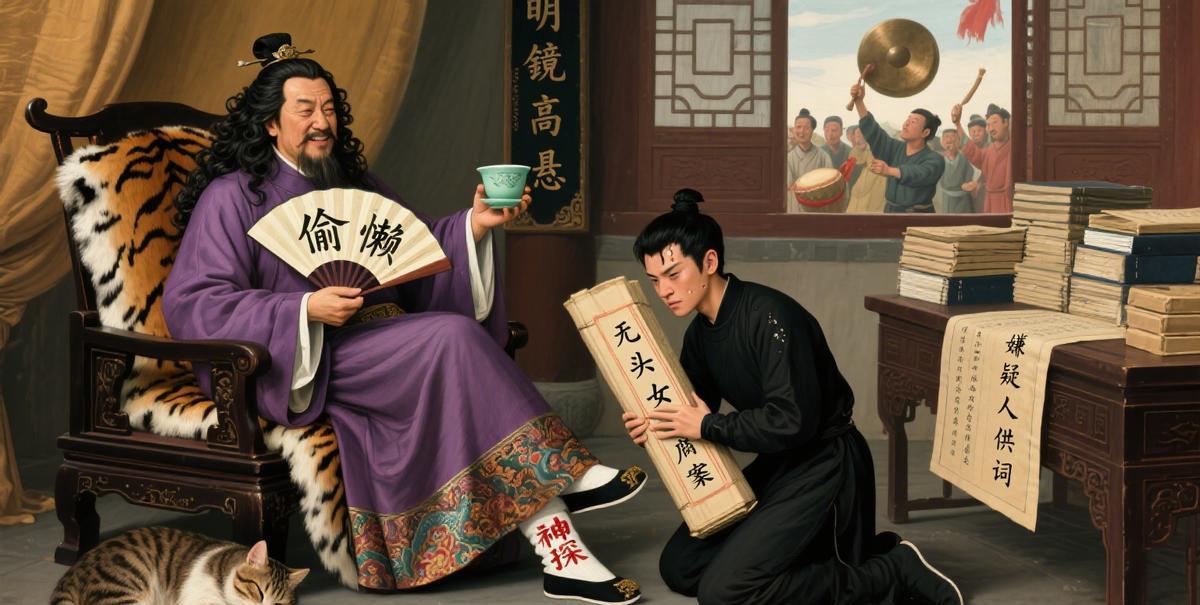

狄仁杰断案摆烂:把 “疑难案” 全推给助手,自己喝茶看卷宗,破完案还被夸高明 神探的断案方式,有时慵懒得像在晒太阳。武则天时期,狄仁杰任大理寺卿,面对堆积如山的疑难案件,竟把卷宗一股脑推给助手,自己每天坐在堂上喝茶看旧案,气得助手直跺脚。可等助手焦头烂额时,他总能轻描淡写指出关键线索,最后案子破了,百姓夸 “狄大人神机妙算”,助手却吐槽 “明明是我熬夜查的案”,这段 “甩手掌柜” 式断案,成了唐朝司法界的奇谈。 这场看似 “摆烂” 的断案风波,藏着狄仁杰的办案智慧。当时大理寺积压了数百起悬案,有的牵连权贵,有的证据全无,前任官员都束手无策。狄仁杰刚到任,就把年轻助手李元芳(此处为虚构助手名,非影视角色)叫到跟前:“这些案子你先看着办,有不懂的再来问我。” 说完就自顾自泡起了茶。 李元芳看着堆成小山的卷宗,傻眼了。有起 “富商密室被杀案”,现场找不到凶器;有起 “宫女投毒案”,嫌疑人坚称无辜;还有起 “官吏受贿案”,涉及皇亲国戚。他熬夜查案,熬得眼睛通红,去向狄仁杰请教,却见老上司正对着阳光翻看卷宗,茶杯里的水汽氤氲缭绕。 可没过几天,李元芳又被 “投毒案” 难住了。嫌疑人宫女一口咬定没下毒,可死者确实中了毒,他查遍御膳房也没找到毒物来源。狄仁杰听完汇报,指着卷宗里的 “死者喜食杏仁” 说:“杏仁吃多了也会中毒,未必是人为投毒。” 李元芳赶紧去验尸,果然发现死者胃里有大量未消化的杏仁,案情瞬间明朗。 次数多了,李元芳看出门道 —— 狄大人哪是摆烂,分明是在 “甩锅” 中教他断案。每次遇到棘手案件,狄仁杰都会先让他独立调查,等他碰壁后再点醒关键,既锻炼了下属,又能避免自己陷入思维定式。有次李元芳抱怨:“大人您总是坐享其成,属下快累垮了。” 狄仁杰笑着把刚泡好的茶推给他:“你现在能独立断案了,这不就是我的功劳?” 大理寺的官员们也发现了狄仁杰的 “摆烂套路”。他每天上午喝茶看卷宗,下午召集下属讨论案情,遇到复杂案件就让助手们分组调查,自己最后做总结。有人向武则天告状:“狄大人办案太懒,全靠下属出力。” 武则天却笑着说:“能让下属把案办好,才是真本事。” 最经典的是 “皇亲受贿案”。涉案的是武则天的侄子武三思,没人敢查。李元芳查了几天就被施压,只能去找狄仁杰。狄仁杰依旧慢悠悠喝茶:“你去查武三思最近买的宅子,来源不明的钱财总会有踪迹。” 李元芳顺着这条线索查下去,果然发现宅子是行贿者所赠,铁证面前武三思不得不认账。 案子破后,百姓敲锣打鼓送牌匾,写着 “神探狄仁杰”。李元芳看着牌匾哭笑不得:“明明是我跑断腿查到的证据。” 狄仁杰拍着他的肩膀:“你查到的是证据,我指的是方向,缺一不可嘛。” 其实狄仁杰的 “摆烂” 是无奈之举。当时案件太多,他一个人根本忙不过来,只能培养下属分担。他常说:“断案不是一个人的事,要让每个官员都学会查案,才能减少冤案。” 在他的 “甩锅式” 培养下,大理寺涌现出一批能干的官员,办案效率大大提高。 民间却把狄仁杰传得神乎其神,说他 “喝茶就能断案”“看卷宗就知凶手”。有说书人编了段快板:“狄大人,真悠闲,喝茶看卷破奇案,助手忙得团团转,他把功劳全占完。” 虽是调侃,却道出了他 “以逸待劳” 的断案智慧。 后世对狄仁杰的断案方式评价很高。史学家认为,他不仅善于破案,更善于培养人才,这种 “放手让下属去做” 的管理方式,比事必躬亲更有效。他的 “摆烂” 不是真懒,而是懂得借力,用最少的精力解决最多的问题。 如今再看狄仁杰的断案卷宗,那些看似随意的批注,其实都藏着关键线索。他用 “摆烂” 的姿态,做出了最高效的业绩,证明了真正的智慧不是事必躬亲,而是知人善任、抓准关键。或许对管理者来说,适当 “摆烂”,把机会留给下属,反而能收获意想不到的成果。 #狄仁杰 #断案 #唐朝历史 #职场智慧