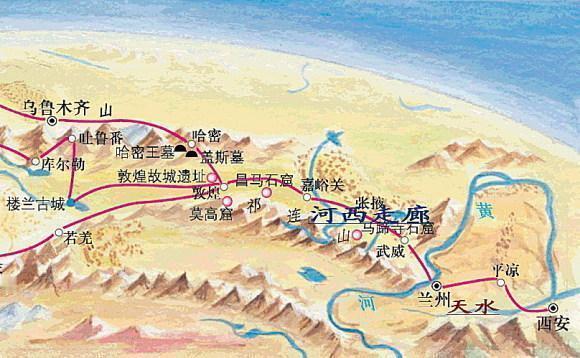

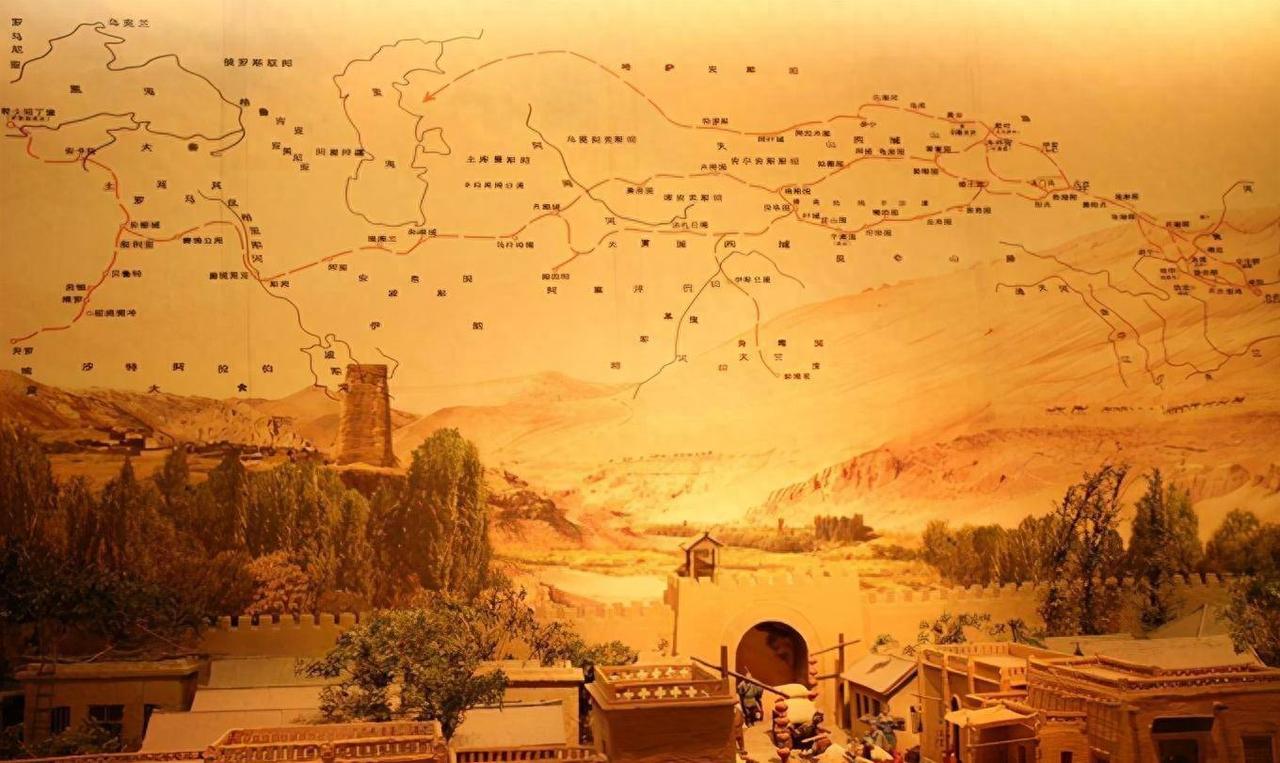

从唐朝开始,西域丢了1000年,为啥还能回到中国?原因让人泪目 西域这片土地,就像一本被反复合上又强行撕开的史书,页码间沾着血和沙,却总有人默默守着它的根。 公元790年,安西都护府最后一支唐军在龟兹城陷落的烽烟中覆灭,西域从此脱离中原政权掌控。 此后的宋、元、明三朝,中原王朝再未实现对西域的实质统治,宋朝困于内忧外患,连河西走廊都无力收复;明朝的疆域最西仅至哈密卫,西域成了史书上一抹遥远的尘烟。 然而,直到1759年,清朝乾隆帝平定准噶尔叛乱,西域终于重回中国版图,并更名为“新疆”。 为什么一片丢失千年的土地还能回家?答案不在刀剑之下,而在文明的韧性与一群被遗忘的人身上。 安史之乱可以说是西域命运的转折点,唐朝为平叛抽调安西、北庭两大都护府精锐,留守兵力不足鼎盛时期三成。 吐蕃趁机东进,于764年攻陷凉州,切断河西走廊;790年,北庭都护府沦陷;龟兹城作为安西军最后据点,苦撑至808年才彻底陷落。 但陷落不等于终结,据《旧唐书》残卷记载,部分汉人士兵退守塔里木盆地绿洲,与当地族群通婚,却始终维持唐俗“岁时祭祖,衣冠虽敝,不改汉制。” 他们或许从未等到中原王师,但文化的火种却渗入沙漠土壤,成了日后回归的伏笔。 实际上宋朝并非无力西顾,而是选择了更务实的方向。 随着造船技术突破,海上丝绸之路在宋代取代陆路成为外贸主干道,市舶司年收入最高达国库收入的15%。 西域的商贸价值骤降,而军事成本居高不下,维持西域驻军需耗费相当于整个淮南道的粮饷,这对常年应对辽、夏威胁的宋朝而言堪称奢侈。 更关键的是环境变迁,唐代西域尚存“绿洲三十六国”,但宋明时期塔里木河改道、罗布泊萎缩,沙漠化加剧使得大规模驻军几乎不可能。 明朝永乐帝曾派陈诚出使哈密,但奏折中直言“西域诸部,地瘠民悍,得之不足夸,失之不足惜。”这种基于现实利益的权衡,让西域沉寂了数百年。 清朝平定准噶尔时,乾隆帝发现一个惊人现象,哈密、吐鲁番等地民众仍自称“汉唐遗民”,部分家族甚至保存着模糊的族谱和唐币。 更深刻的是,西域佛教遗址的壁画上,唐代供养人题记仍被局部维护,尽管佛教早已伊斯兰化,但人们对“中原”的记忆未彻底断绝。 这种认同感被准噶尔部的暴统治强化,准噶尔统治后期横征暴敛,强制牧民改宗藏传佛教,引发维吾尔、哈萨克等多族反抗。 清军西征时,吐鲁番首领额敏和卓主动归附“吾祖本汉家臣,今得王师,如旱沐雨”,可见,回归不仅是军事胜利,更是文明共鸣的爆发。 西域能回归,最沉重的代价由小人物承担,安史之乱后,留守安西的唐军与中原音信隔绝,却仍假借中央名义颁发“贞元通宝”钱币,以此维系统治合法性。 考古发现显示,这类钱币流通持续到9世纪初,比长安认定的沦陷时间晚了十余年。 另一群人是混血族群“唐兀人”,元代文献记载,他们散居塔克拉玛干边缘绿洲,“耕战如汉人,礼拜如穆斯林”,却始终在婚丧仪式中保留唐代簪花习俗。 当1755年清军先锋抵达库车时,当地老人竟用变调的关中方言高喊“长安天可汗安在?”这句话被清将兆惠写入奏折,成了触动乾隆决心设立伊犁将军的瞬间。 参考资料 《旧唐书·地理志》《新唐书·吐蕃传》 《清史稿·高宗本纪》《平定准噶尔方略》 中国科学院地理研究所《历史时期西域环境变迁考》 敦煌研究院《安西都护府遗址考古报告(2010-2019)》

![一张图看懂中国历史朝代顺序[并不简单]](http://image.uczzd.cn/4360309275321593705.jpg?id=0)

恋海大大师

清之伟业不能被抹杀,大明也不过两京十三省而已!