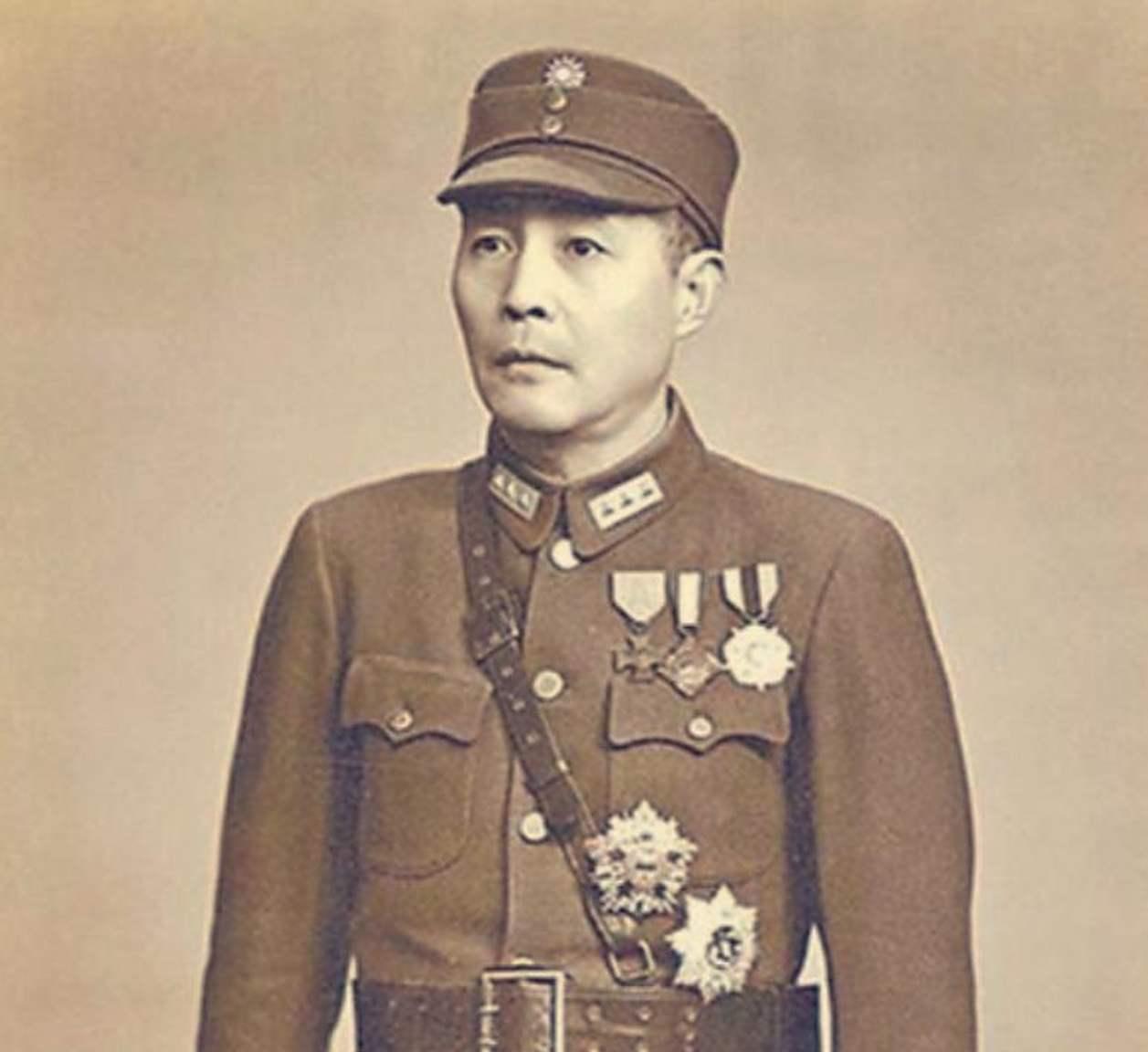

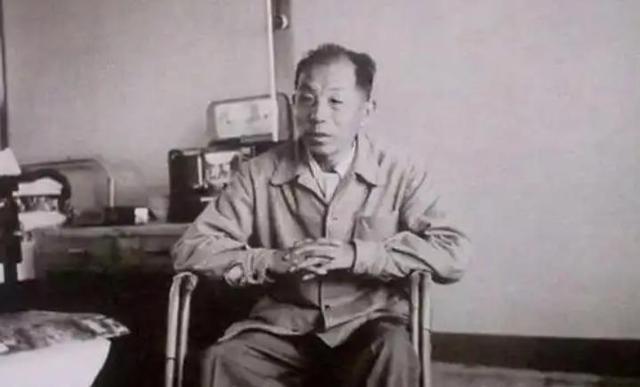

1992年,84岁军统特务头子毛森,临终前,抓住儿子的手,说:“我只有一个憋了40年的愿望,想回家乡看一眼!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1992年春天,纽约的空气带着些许湿润,一间公寓里,一位年迈的老人正躺在病床上,八十四岁的毛森,脸色苍白,呼吸微弱,他的手紧紧抓着儿子的手臂,目光深陷而执拗。 所有的力气都集中在一句话上,他说自己只有一个愿望,憋在心里四十年,就是想回家乡看一眼,那一刻,病房里的时间仿佛静止了,外面春日的阳光照进来,却怎么也温暖不了老人内心的孤寂。 毛森的一生,从小就注定充满了波折,他出生在浙江江山的一个贫困农家,家境清苦,父亲却仍旧咬牙送他去读书,希望这个最小的孩子能有出息。 读书的路并不长久,十五岁那年家里遭遇洪水,田地被毁,他被迫辍学,几年后,家人凑钱让他重新入学,他却因为出身寒微,常常感到无力。 一次偶然,他冒用了同乡毛善森的学籍,顺利进入师范求学,这个看似简单的冒名举动,改变了他一生的轨迹,也让他逐渐踏入权力与阴影交织的道路。 进入军统后,毛森的人生彻底拐了弯,他曾在抗战时期表现得机敏狠辣,在杭州和上海一带屡屡出手,暗杀、潜伏、策反,他都曾参与,甚至被人称作“能扛事”的人物。 但随着时局的变化,他逐渐把自己逼进了一个冷血的世界,提篮桥监狱里,他主导了大量的审讯与屠杀,惨叫声与血腥气久久盘旋在他心里,却从不见他当时有过动摇。 他甚至下令处决数百名被关押的革命志士,其中包括了电影《永不消逝的电波》里原型人物李白,这些罪行像一块沉重的石头,压在他生命的底色上。 国民党败退后,他辗转到了台湾,那里的生活并没有带来荣耀与安稳,权力更迭,派系斗争,他逐渐失去了依靠。 曾经的靠山毛人凤病逝,他这个昔日的得力干将也被边缘化,生活困顿,差点难以维持,出于无奈,他带着家人漂泊,最后落脚在美国。 表面上,他的生活似乎安定下来,孩子们成家立业,尤其是小儿子毛河光在科研领域小有成就,常常受邀回国讲学,可毛森心里始终有块空缺,安逸的日子掩盖不了那份深深的孤独与惶恐。 他常常在夜里失眠,梦里回到江山老家,看到村口的槐树,看到母亲递来的米糕,热气氤氲,他在清醒时却只能把思乡的念头压在心底。 有时候看着旧照片,年轻的自己穿着军装,意气风发,他却叹息,照片里的墙砖可能就用的是故乡的黄土,而此生他再也摸不到了。 到了晚年,他忍不住和孩子们谈起家乡的风土人情,讲溪里的小鱼,讲祠堂的戏台,但说着说着声音便哽住,泪水滑落。 家人的存在让他最后的日子没有完全陷入黑暗,女儿曾从大陆探望过他,那一刻他的心被触动了,虽然他一生做过那么多残酷的事情,但政府并没有迁怒于家人,甚至祖宅还得到保留。 他无法否认,这样的包容让他心底生出一丝温热,也许正因为如此,他在晚年里悄悄捐款给家乡的学校,希望用这种方式做些补偿。 他知道这些无法抵消过往,但至少能让孩子们读书,能让下一代拥有选择的机会。 1992年春天,他的身体每况愈下,医生已经下了最后通牒,他终于再也压不住心底的执念,请求儿子带他回乡,那年五月,他坐着轮椅,胸口挂着氧气瓶,踏上了回国的旅程。 当飞机落地,他的眼里泛着泪光,江山的空气扑面而来,那是他四十多年不曾呼吸过的气息。 他看见老宅残破的墙壁,颤抖的手抚摸着斑驳的砖瓦,山川依旧,村口的槐树依旧,唯独他已是白发苍苍的老人,他在江郎山脚下久久凝望,声音沙哑却坚定,说自己终于回来了。 这趟旅程让他重新见到了一些老乡,大家的神色复杂,有人沉默,有人感叹,往事的血迹无法抹去,但眼前的老人早已不是当年的特务头子,而是一个垂暮之年渴望归根的普通人。 他在乡间的稻田边站了很久,看着拖拉机的印迹,心里轻轻叹息,这片土地上的人们终于能吃饱穿暖了。 几个月后,他在美国的寓所里离开了人世,神情安详,他的骨灰按嘱托葬在江郎山脚,没有立碑,没有名字。 清明时,山风吹过,松涛阵阵,偶尔有人放下一束白菊,谁也不说墓主人是谁,毛森的一生,就这样在沉默与山水之间落幕。 他曾经冷酷无情,也曾经迷失在权力与血腥之中,但最终心底最深的牵挂还是那片故土,历史不会原谅他的罪行,但他最后的愿望却显得那样朴素。 走到生命尽头,他只想回家,哪怕只是看一眼,这也许就是人性的复杂之处,所有的荣辱成败,在临终前都抵不过一句“我想回家”。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:衢州档案史志网毛森:从军统枭雄到爱国侨胞