转自:光明日报

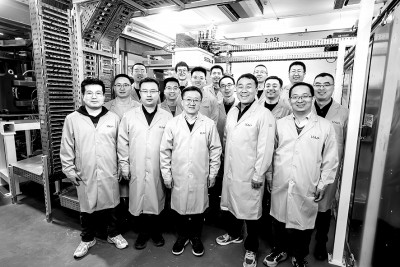

中国科学院近代物理研究所LEAF团队,为国之重器潜心研究、持续攻关,研制出的LEAF装置有力支撑了国家重大科技基础设施建设。中国科学院近代物理研究所供图

团队成员在做研究。中国科学院近代物理研究所供图

荣池绘

[勇做新时代的奋斗者]

重离子加速器是观察极微观世界的“显微镜”。在位于甘肃兰州的中国科学院近代物理研究所,孙良亭,这位低能量强流高电荷态重离子加速器装置研制团队(以下简称“LEAF团队”)负责人之一,在中国科学院院士赵红卫的指导下,带领LEAF团队为国之重器潜心研究、持续攻关,研制出国际低能区目前最先进的重离子研究装置LEAF,为前沿物理研究、核能材料制备提供了顶尖实验平台,有力支撑了国家重大科技基础设施建设。

“研究中涉及的很多技术在国际上都未曾实现。”赵红卫说,“团队脚踏实地,勇于试错,多次失败,多次优化,最终使LEAF达到世界领先水平,抢占了研究的国际制高点。”

1、核心技术必须自己钻

在近代物理研究所东北角的实验楼内,记者目睹了LEAF的真容:两层楼高的空间里,一条环形管道如巨龙盘卧,精密管线密布其上,各类辅助装置环绕其周。第四代超导离子源、加速器、束流传输线、调能器、实验终端等子系统,共同组成了LEAF。

“2015年春,由赵红卫老师担任首席科学家、平均年龄只有31岁的年轻团队,向这一国家重大科研仪器的研制发起冲锋。”孙良亭感慨,LEAF的核心技术之一是铌三锡超导磁铁的研制。立项初期,国内相关技术储备几近空白,团队决定与其他国际实验室合作。

然而,不到一年时间,合作戛然而止。“这就相当于要练拳,却没拿到拳谱,怎么办?”团队一筹莫展。

面对困局,孙良亭的回答干脆有力——“一个字,钻!”

铌三锡是一种超导材料,同时也是一种脆性材料,对电磁力的作用十分敏感,一旦受损,材料性能就会出现不可逆的退化。

近代物理研究所高级工程师吴北民负责攻克高场超导磁体应力管理这一难题。“我们设计采用金属压力囊精确控制铌三锡磁铁的受力,防止它出现形变影响超导性能。”吴北民说。

然而,最初的突破异常艰难。金属压力囊能承受的力仅有两三兆帕,远低于设计目标。“这结果都不好意思跟同行说。”吴北民回忆。摸索,失败,再摸索……经过两年反复实验,金属压力囊承压跃升至50兆帕。这一成果发表后,国际评审专家称,该技术为离子源磁体的研制奠定了基础,具有里程碑意义。

这并不是终点,随后四年的样机装配与测试过程中,失败如影随形。但到了真机测试的那一天,寂静无声的实验室里,测试一次获得了成功!

“这绝非偶然,是数百次失败积累的必然。我们不断失望,又不断充满希望,最终看到了曙光。”吴北民感慨万千。

“十年磨一剑,是团队的真实写照。”孙良亭笑着说,时光匆匆,团队当年很多年轻小伙子,现如今已步入了不惑之年,但始终不变的,是“核心技术必须自己钻”的信念。

2、每一个环节都追求极致

近代物理研究所所级公共平台主任、正高级工程师卢旺,清早睁眼后总是第一时间摸手机看后台,有时扒两口饭的工夫也要点开监控,甚至午夜梦醒时,也得瞄一眼手机。对他来讲,随时查看LEAF的运行状态,和呼吸一样自然。

“做科研要有责任心。责任心不是挂在口头上,而是刻在基因里。只要装置在运行,脑子里就得绷着一根弦。”卢旺说。

这份责任心,驱动着团队成员每一个环节都追求极致。

90后工程师李立彬是一名机械设计师。“LEAF装置的每个元器件,都是根据设计图一比一建造的。”他边滑动鼠标,边将一个部件的三维模型放大展示给记者。

记者好奇:“如此庞大的LEAF装置,需要多少幅设计图?”李立彬愣了愣,点开项目文件夹,只见11375张设计图赫然在列,而每幅图上又有难以计数的细节。他不好意思地说:“做太多了,习惯了,没细数过。”

“他们总是把工作做到了极致。”实验终端用户、近代物理研究所研究员唐晓东由衷称赞,“当初LEAF装置刚建成,团队就来问我的需求。我说束流强度越高越好,最好能达到50个粒子微安。没想到他们加到了200个粒子微安!远超我的预期。”

走廊里,记者碰到了步履匆匆的冯玉成,他是LEAF运行调度负责人。面对采访邀约,他有点难为情:“我?我没啥故事啊,都是些重复活儿。”

话音刚落,他的电话就响了,一番聆听后,他说:“好的好的,我这就来!”随后,他转向记者解释道,有个设备运转出了问题,他要赶去现场处理。“要不您和我一起去吧,咱路上简单聊聊。”冯玉成说。

随后的几分钟,记者了解到,冯玉成负责近代物理所所有加速器离子源系统的运行维护,每天穿梭于各台加速器的实验现场。现场的环境往往异常闷热,夏天气温经常超过40摄氏度,看不到自然光,设备运行的噪声超过70分贝。

冯玉成,在这样的环境里一干就是34年。“我就是灭火队员,哪儿有故障就去哪里。”他笑言。

这股劲儿,源自前辈的言传身教。

“赵红卫院士做事极为认真,对实验的每一步都严谨记录,对设备的每个细节都认真监测。这种严谨细致的作风,影响着团队的每个人。”孙良亭说。

每晚10点钟左右,团队的工作群里,当天的值班记录总会准时显现。设备故障、操作细节……每一个影响实验成败的关键因素都被一一记录。10余年间,未有一日中断。

LEAF项目验收那天,工作档案足足堆满了5辆小推车,其详尽与规整令现场专家惊叹不已。“这些翔实的记录,如同前行的探路者留下的路标,帮助我们避开弯路,每一步探索都更加坚实稳健。”冯玉成说。

3、大胆起用年轻人

“LEAF项目不仅研发了一台世界领先的科研利器,探索出一条自主创新之路,还锻造了一支能打胜仗的人才队伍,取得了‘出成果’和‘出人才’的双重硕果。”赵红卫说。

近代物理研究所低能粒子束应用室主任、青年研究员杨尧深有感触:“我刚走上科研岗位就有幸参与到LEAF项目中,之后的每一步成长都离不开它。”

他补充道,LEAF是个庞杂的系统,涉及的问题多种多样,深度参与其中,能锻炼多方面的能力。这种经历,让他不仅能够解决工程物理领域的难题,还能与核物理学家展开深度对话,共同探索前沿的核物理问题。

近代物理研究所青年工程师翟雨晗同样把LEAF看作自己的成长伙伴。

刚接触LEAF那年,他才博士二年级。面对导师交付的科研任务,他一度一头雾水。于是,他从零开始学习艰涩的机器语言,到写出第一行控制代码,再到掌握复杂的控制功能。他常常伴着设备运行的轰鸣声调试代码参数,一调就是几个小时,渐渐地忘记了耳边的噪声,也忘记了时间的流逝。

多年攻坚,让只存在于概念中的技术细节逐渐清晰。翟雨晗攻克了复杂混合离子束精确调能技术,为前沿实验创造了更加丰富、精密的束流条件。

“赵红卫院士总是在项目实施过程中大胆起用年轻人。”孙良亭说,年轻人有冲劲儿,学习快,出色完成了一个个攻坚任务。

10年间,项目总负责人赵红卫成为中国科学院院士。项目核心骨干何源和孙良亭,先后成为国家杰出青年基金获得者。数十位年轻人从初出茅庐的科研新兵成长为独当一面的中坚力量。他们有的取得博士学位,有的获评高级职称,有的成为研究生导师,不少已担任研究室负责人。

如今已是近代物理研究所直线加速器射频腔体室主任、正高级工程师的张周礼,负责LEAF核心部件射频四极加速器的设计。

“原计划硕博连读5年毕业,结果读了7年。”他笑言,自己当时的课题是射频四极加速器设计。由于毕业设计的核心部件委托国外加工,毕业遭遇一再延期。

“其实光凭设计也能毕业,但赵老师要求高,说还是等装置做出来再毕业。到了第六年,我都快坚持不住了。”张周礼回忆,“但赵老师说,要写一篇十年后重读仍然让自己满意的论文,才算合格。”

“十几年后再看,我的博士论文仍然没有过时。”张周礼笑言,“赵老师总是以同样的标准要求其他学生,这是LEAF团队年轻人能快速成长的原因。”

不久前,LEAF团队荣获中国科学院“科苑名匠”称号,几位科研人员不约而同地说,比起获奖的赞美,更期待实验用户借助LEAF不断取得新成果——那些突破人类知识边界的成就里,凝结着他们的智慧与汗水。

(本报记者王冰雅尚杰)

不知名群众

声望,荣誉,私利,己欲,也不想吐槽你们,搞研究出地球搞,哪里适合太空,还有在地球的场,与太空的实验是两回事,地球环境与太空环境千差万别,你在地球模拟一万次,还不够太空一次,环境,引力场,温度,移动速度,种种因数不同的,还要写明白你为何研究,这责任谁承担,