1979年,河南省一农民在果园里,挖出了13个黑乎乎的大陶缸,带回家一看,里面竟装着:人骨,家人觉得晦气要他扔掉,他却偷偷地保存起来!谁知道,这一善举,竟为国家保存了举世罕见的国宝...... 1979年早春,河南临汝县纸坊街的果树地里,几声锄头落地的清脆,划破了正月初八的宁静。 移栽果树的村民们,偶然间从泥土中掘出了一些古老陶器残片,它们异于寻常的形制,很快在当地引来了不小的议论。 没人预料到,这片偶然发现的陶片,会成为一段跨越六千年文明的重要线索,更令人动容的是,一个普通村民的坚守,最终让这些沉睡地下的秘密,得以重见天日,并被国家铭记。 李建安,曾是民办教师,之后他被调入公社文化站,担任文化干事,他曾受单位委派,前往洛阳系统学习过文物鉴别知识,这段经历,为他后来对古物的敏锐洞察,打下了扎实的专业基础。 在一次赶集途中,李建安从乡亲们口中听到了果树地里出土碎陶片的消息,他立刻察觉到其中的不寻常,一种强烈的责任感驱使他中断了集市活动。 他迅速赶回家中,取来挖掘工具,直奔发现陶片的现场,在已挖开的树坑边缘,他毫不费力地找到了十几片散落的陶土碎片,它们静静躺在泥土中。 凭借文物知识的直觉,李建安尝试将这些零散的陶片拼接起来,一个带有典型尖底特征的陶罐雏形逐渐显现,这初步证实了他对文物价值的判断。 这份确信,让他激动不已,并决定深入挖掘,在不到一尺的深度,他完整地取出了第一个大型陶器,远古的气息扑面而来。 他连续两天都在现场艰辛发掘,最终,总计十三件造型各异的古老陶器重见天日,其中一件,更是赫然绘有精美而独特的彩绘图案。 然而,这些庞大的陶器被李建安艰难地分三次,用架子车运回家中后,却带来了意想不到的麻烦,清理时,他发现所有罐内都装满了人类骨骸。 这个惊人的发现,在新春之际,立刻引爆了家人的恐慌与愤怒,他们认为这是不祥之物,坚决要求李建安立即将其丢弃。 李建安凭借所学,坚定地相信这些陶罐是珍贵的文化遗产,他顶住来自亲友和周围环境的巨大压力,艰难寻找着妥善的保存之所,最初,他只能将这批文物秘密存放于公社办事处 李建安多次尝试与县文化馆沟通,希望他们能重视,然而,受限于当时地方机构的鉴定能力与文物认知水平,这些珍贵发现并未获得应有的官方认可。 直到1980年春节前夕,一个转机出现了,文化馆馆长邀请李建安协助布置会场,李建安抓住这难得的机会,再次恳请将陶罐送至文化馆。 这一次,馆长终于勉强应允,李建安为了确保文物安全,租借木板车,独自以自行车为动力,在崎岖的山路上颠簸数十里。 他最终将沉重的陶器亲自运抵县文化馆,作为鼓励,他只得到了数副线手套,但这批承载着厚重历史的宝藏,至此拥有了官方的临时归宿。 1980年灯节前夕,命运之轮加速转动,郑州美协工作的张绍文返乡探亲,偶然造访临汝县文化馆时,其目光瞬间被院内乒乓球桌上那件古老陶器所吸引。 这件高达半米的器物,赫然绘有鸟、鱼、石斧图腾,散发着独特的魅力,凭借深厚的文物学养,张绍文当即判断它为典型的仰韶文化遗珍。 他对图案蕴含的艺术与历史信息感到由衷惊叹,立即着手拍照记录,这一关键发现迅速引起了高层关注。 同年,河南省专项调查组应邀进驻临汝,对当地出土文物展开系统研究,他们确认了这批陶器,尤其是那件带有独特“鹤鱼石斧纹”的彩陶。 专家考证结果振奋人心:这些陶器确为六千多年前新石器时代仰韶文化的杰作,这批彩陶不仅填补了中国史前文化研究的空白。 其中“鹤鱼石斧纹”陶罐更被确认为国宝级文物,其图案被解读为远古部落首领征战的雄姿,最终荣膺国家级博物馆的镇馆之宝。 消息传开,昔日宁静的村庄瞬间沸腾,吸引大量游客与考古团队,临汝县阎村几乎一夜之间成为全国瞩目的文化圣地。 这继而启动了更大规模的文物探查与保护行动,当地政府为表彰李建安在文物保护方面的非凡贡献,特邀他出席了文物公园的开园仪式。 李建安的故事,已超越个体发现的范畴,成为普通公民在文物保护领域发挥决定性作用的生动例证。 即便没有专业的考古背景或渊博的学术知识,只要怀揣对文化遗产的责任心、坚定的使命感和对真相的执着追求。 任何个体都可能成为历史记忆的守护者,创造出不朽的奇迹,正是无数像李建安一样,默默付出、坚韧不拔的守护者,才使得中华民族悠久而灿烂的历史得以代代相传,生生不息,光耀世界。

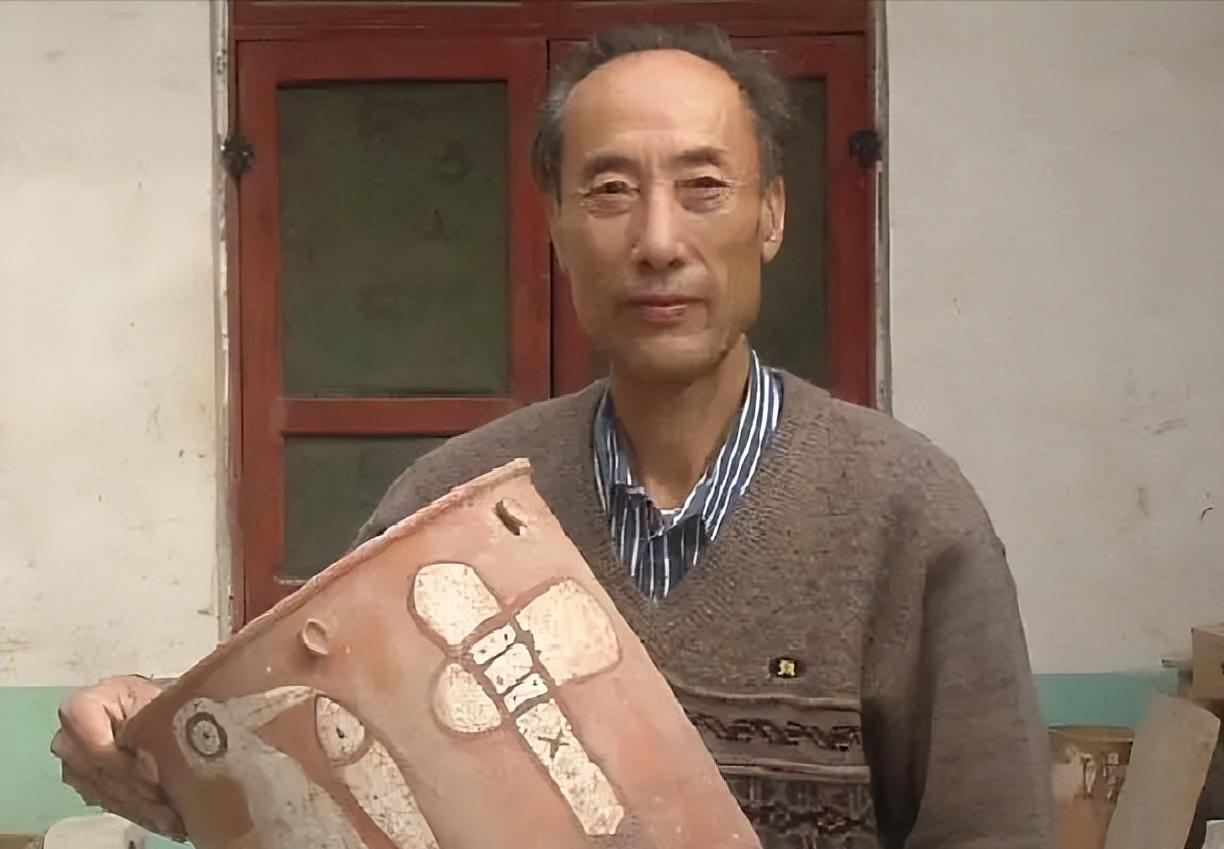

评论列表