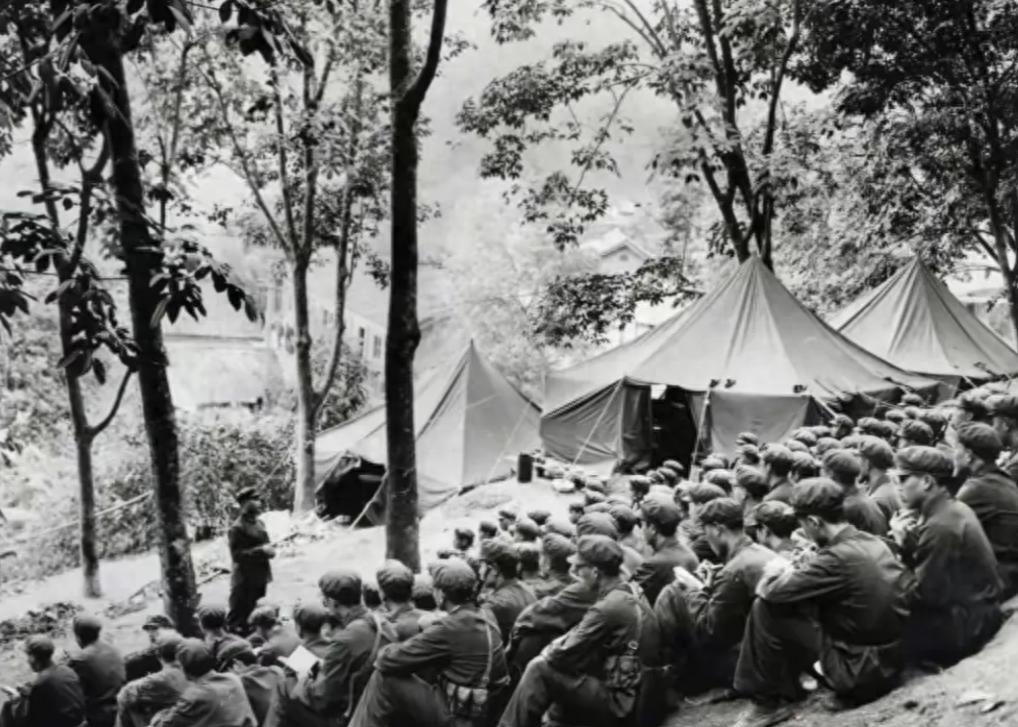

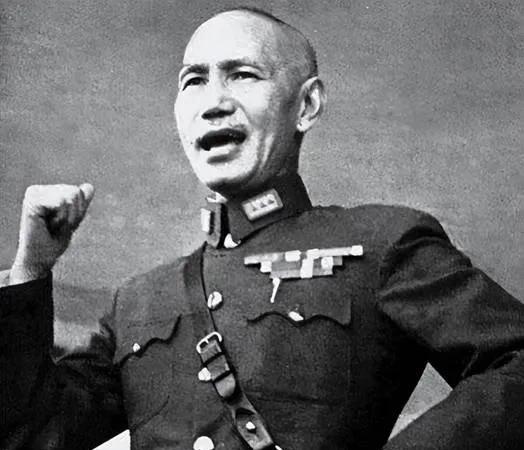

79年对越作战,战绩第2的13军参战新兵人数过万,伤亡了多少人? 1978年12月17日凌晨两点,满载官兵的军列从成都站缓缓启动,列车车窗外只有暗黄灯影,没人想到这趟行程会成为13军历史上一段浓墨重彩的篇章。 短短一周后,部队抵达云南河口集结地域,随同到来的还有11874名新兵和3500多吨作战物资。从数字看,新兵已占兵力四分之一,乐观者说“血液更新”,谨慎者却担心“稚嫩易折”。 中央军委的作战意图早在当年11月底就已下达到各大军区:在边境方向给予越南必要惩戒。九个整编军陆续南下,13军担负西线主攻,其任务书只有八个字——“穿越红河,直插老街”。 兵力结构是13军指挥部首先要解决的难题。1979年1月起,军属三个师把新兵编入连排,采用“二老带一新”的编组法。针对越军惯用的丛林穿插,团以上单位补充了两倍的侦察班,并把82毫米迫击炮调到前沿。 “第一次打实弹怕不怕?”老连长在夜训间隙拍拍一个刚下连的新兵肩膀。新兵回了句:“怕,但更怕掉队。”寥寥两句,却道出全军心理:紧张,却绝不退。 13军的底气并非盲目。追溯源头,它继承的是陈赓大将指挥的386旅,解放战争时期又扩编为第四纵队。二十余年坚守滇南,部队对高温、多雨、湿滑山地早已熟门熟路。六十年代的两次中缅边境作战和援越顾问经历,则让不少基层军官对越军战术了如指掌。 实战前,军直炮兵旅完成一次少见的大规模校炮:1011门地炮、204门高炮全部重新标定射表。火力分配原则只有一句:“让对岸听不见指挥声”。2月17日拂晓,7000余发炮弹在红河两岸的越军火力点爆开,云层被震出缝隙。突击营趁烟幕跃出堤岸,在上午九点前完成渡河。 随后的山地推进堪称“火线教学”。老兵边指挥边示范,新兵一周之内从“零开火”进阶到能独立操作RPG。越军数次试图利用小道包抄,都被事先潜伏的侦察排用火箭筒打断。3月初,13军已抵老街外围并切断主要补给线,此时战损统计显示:阵亡干部84人、战士942人,伤员约2700人;对越军方面,则记录击毙击伤俘虏共8075人,其中活捉459人。 对比敌我伤亡,13军的伤亡率仍然不小,但在新兵占比高、正面强攻、火力密集使用的背景下,能将比率控制在此区间,已被不少军史专家评价为“伤而未乱”。原因主要有三点: 集中火力开路,步兵损耗显著降低; 后勤饱和保障。13军有5420名民工、近4000辆车辆和2077匹军马随行,弹药和给养始终充裕; 指挥链稳定。军长阎守庆、政委乔学亭均有多次境外作战经历,前者熟悉越军火力配置,后者对山地作战调动得心应手。 有意思的是,在战役后期,越军第316师主力试图逆袭,被阎守庆判断为“虚张声势”,13军未贸然深入,而是以机动炮群轮番覆盖,最终逼得对手丢盔弃甲。事后审讯中,一名俘虏感叹:“你们的炮比雨还密。” 伤亡数字最终定格在1026名官兵牺牲。对普通读者来说,这串冰冷数字或许难以体会分量;对经历者而言,每一个数字都是同袍的姓名、是走在夜色中的身影。 战役结束后,13军返回川渝驻地,新兵已全部改称“老兵”,其中1300多人获得记功奖励。若论战绩,13军虽不及55军的万敌斩获,却以俘虏最多、伤亡可控成为西线最亮眼的存在。 四十余年过去,兵书上写着:在红河谷地,某些阵地炮弹壳仍被村民当作水槽;在老街城边,越南人至今拿当年炮洞作地下仓库。铁证沉默,却替13军和它的一万多名当年新兵,保留了那场战火的回声。