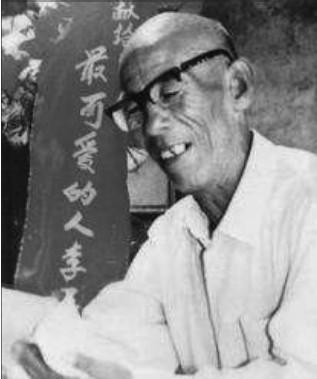

[太阳]1990年,东北一大爷得知儿子当兵被拒,他为儿子来到军营,拿着小学课本,对部队首长说,我就是这里面说的烈士! (参考资料:黑龙江日报——李玉安隐功埋名奉献一生) 一个人的传奇,竟然是从他的“死亡”开始的,这听起来有点不可思议,但李玉安的故事就是这样,当全国人民在课本里为那位壮烈牺牲的英雄而感动时,他本人,却正在黑龙江一个偏远小镇的粮库里,当着一名普通的检斤组组长。 这个身份的错位,持续了将近四十年,一边是国家记忆里不朽的烈士丰碑,另一边,是现实生活中一个不起眼的平凡劳动者。 在公众的记忆里,李玉安首先是一个文学符号,一个被战火和文字共同铸就的英雄,这个符号的源头,要追溯到1950年11月30日那个寒冷的清晨,在朝鲜一个叫松骨峰的地方。 那天,身为代理排长的他,和一百多个战友,用最简陋的步枪、机枪和手榴弹,硬是顶住了美军摩托化部队飞机大炮坦克的轮番轰炸,整整八个小时,击退敌人五次疯狂反扑,为大部队赢得了宝贵时间,那一战,他立下了特等功。 也正是在那一战,他身负重伤,昏了过去,后来,作家魏巍在《谁是最可爱的人》这篇著名的通讯里,将他作为牺牲的英雄写了进去,这篇文章后来被选入初中课本,于是,“烈士李玉安”成了一代人心中永恒的定格,一个与他真实命运剥离开来的文化图腾。 然而,就在这个英雄符号被广为传颂的时候,真实的李玉安却走上了一条截然相反的路,战斗当晚,他就被一名朝鲜人民军的司号员救起,几经辗转回到了国内,他没有声张,而是选择了沉默。 1952年7月,他带着一身伤残,以一名普通复员军人的身份,被安置到了兴隆镇粮库,曾经的十次战功被他悄悄藏起,生活翻开了全新的一页,他不再是战场上那个令人闻风丧胆的英雄,而是一个勤恳、任劳任怨的粮库工人。 从1952年到1980年退休,他的人生荣誉也换了种形式,战场上的勋章,变成了十六次粮库先进工作者、多次优秀党员和县里的劳动模范,这种主动选择的“无名”,本身就是一种更深沉的力量。 直到1990年2月,历史的巧合让符号与真人终于重新交汇,他带着自己的残疾证,还有那本印着自己“牺牲”事迹的初中课本,走进了原部队驻地,当现实与传说撞了个满怀,整个社会都为之震动。 这个“复活”的英雄成了全国性的特大新闻,《解放军报》、《人民日报》等各大媒体争相报道,其中,《人民日报》的一篇评论画龙点睛——“无名价更高”,社会恍然大悟,开始重新审视这位英雄后半生的平凡与伟大。 荣誉接踵而至,黑龙江省委授予他“无私奉献的好党员”称号,国家商业部更是给了他“特等劳动模范”的最高赞誉,同年的10月23日,他受邀随代表团访问朝鲜,参加志愿军赴朝参战四十周年的纪念活动。 在曾经战斗过的地方,朝鲜中央人民委员会授予了他一枚金光闪闪的“一级国旗勋章”,这迟来的致敬,不仅是对他当年战功的国际认可,也为一个持续了四十年的传奇,画上了一个跨越国界的圆满句号。 李玉安的一生,从战场上“最可爱的人”,到和平年代里“无名价更高”的普通劳动者,完美地诠释了英雄主义在不同时代的两种表达,他的故事告诉我们,真正的伟大,不只在于瞬间的灿烂,更在于漫长岁月里朴实无华的坚守。