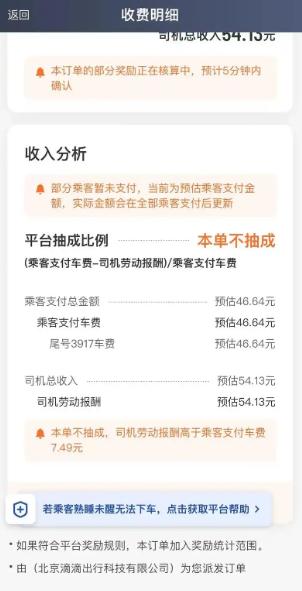

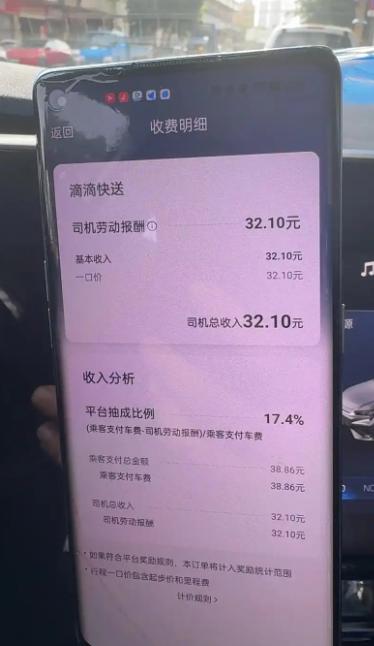

大家好,作为一名曾经的运力员工,现在我来给大家分享一下打车软件的运营策略。这次给大家讲的是运力管理方面的策略: 网约车平台和司机之间没有正式的雇佣关系,平台没法像管自家员工那样约束司机,只能靠一些规则来规范司机行为。可司机有自己的主动权,想不接单就不接单,就算说“明天不上班”,平台也没太多办法。 这种情况下,平台能拿到的运力供给就很不确定。要是很多司机突然不想接单,运力急剧减少,平台能采取的应对措施也很有限,没法强制司机上线,这就为后续“打车难”埋下了伏笔。 第一种是春节期间。每到春节,大家都觉得打车特别难,很多人会骂滴滴,但其实这不是滴滴一家的问题,换任何一个打车平台都会这样。 就拿北京来说,平台上大部分司机都不是本地人,过年肯定要回老家团聚。就算平台给再多奖励,也拦不住司机想回家的心思,所以运力会大幅减少,打车自然就难了。这种时候,平台就算有钱想给司机发奖励留他们,也很难留住人,心里也很无奈。 第二种是极端天气时,比如下暴雨、大雪。这种天气里,朋友圈经常会刷到“打不到车,排队要等好几个小时”的内容。为啥会这样?因为天气不好,司机考虑到安全问题,大多会选择下线不接单,运力一下就降了很多。 可反过来,想打车的人却变多了——大家都不想自己开车或骑车挨冻淋雨,需求翻倍上涨,供需关系一下就失衡了,打车难的问题自然就凸显出来。 当运力不够、需求又多,供需关系失衡时,平台一般会用两种办法来调节。 第一种是提高运力。一方面会推广拼车,让一辆车能拉更多乘客,相当于变相增加了可用车辆;另一方面会给司机发奖励,比如额外的接单补贴,鼓励更多司机愿意上线接单,增加运力供给。 第二种是提高价格,用价格来抑制需求,也就是之前常说的“动态溢价”。这个机制最早是Uber推出来的,原理是当车少人多时,愿意多花钱的乘客能先打到车;对司机来说,高价也能让他们更有动力跑远路,去那些溢价高的地方接单——毕竟这种时候,能出车的司机成了稀缺资源,价格高一点也符合市场规律。 可能有人会觉得这种机制“黑心”,比如之前北京下大雪,滴滴的溢价涨到了十几倍,很多人骂滴滴。但其实换个角度想,大雪天大家都不愿意自己开车出门,凭啥指望司机冒着风险来接你?司机也是普通人,不是救世主,要是没有足够的利益激励,谁愿意做这种又辛苦又有风险的事?所以,溢价机制本质上是市场供需关系的体现,不是平台黑心。 现在滴滴也调整了做法,不再直接显示溢价弹窗,改成了“一口价”模式。这个一口价会考虑很多因素,比如预计的行车时间、距离、交通状况、乘客的特殊要求,还有周边滴滴司机的数量。就算不显示溢价,在运力紧缺的时候,乘客还是得付比平时更高的费用才能打到车。 滴滴现在在快车、优享这两类服务里,改成了“排队”和“加调度费”的方式。 排队制度的初衷是好的——当没车的时候,平台会根据大数据预测,告诉用户大概多少分钟后能打到车,给用户一个明确的预期,让用户知道要等多久,不用一直瞎着急。但实际用下来,这个功能却成了用户吐槽的痛点。比如晚上10点在CBD这种热闹的地方打车,经常会遇到排队排到上百号的情况,等的时间特别长,用户体验并不好。 其实这里有个可以改进的地方:如果平台通过大数据预测,发现半小时以内都不可能有车,不如直接告诉用户“暂时无车可用”。这样用户也能早点放弃等网约车,赶紧换其他出行方式,比如坐公交、地铁,或者找出租车,不用白白浪费时间排队。毕竟网约车平台不是万能的,没法随时变出车来,“出行难”本身就是个需要大家客观看待的问题,不能全怪平台。

Nobody

平台压价压的没人跑车了,运力不够了,找一堆狗屁理由,解释个锤子,价格给足了自然有车打,为啥现在动不动就打不到车,平台心里没点那啥数吗