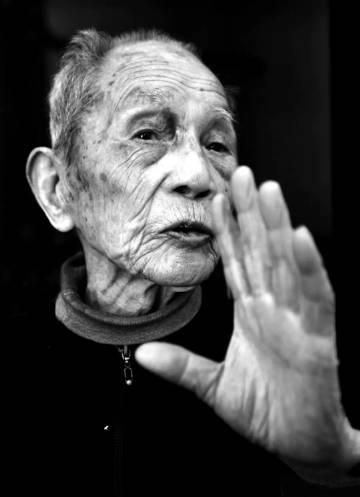

1943年,刘吉祥奉命给前线送80箱子弹,因仓库漆黑,他错把手榴弹当成子弹,没想到这个失误,却帮前线的战友们打了一个大胜仗! 刘吉祥是个文化人,1925年生在湖北的普通农家。那个年代,农民家庭能供出个读书郎,那可是倾尽全家的心血。小伙子也争气,成绩一直拔尖,最初的梦想是当一名医生,救死扶伤。 这多好的一个理想,善良、纯粹。 但时代的一粒灰,落在个人头上,就是一座山。随着日寇的铁蹄踏遍华夏,刘吉祥的家乡也未能幸免。他亲眼目睹了太多同胞倒在侵略者的屠刀下,那种血与火的刺激,让一个原本想拿手术刀救人的青年,最终决定拿起钢枪去复仇。 弃医从戎,在那个年代,是无数爱国青年的共同选择。 刚参军那会儿,因为他有文化,写得一手好字,部队爱惜人才,让他做了文书。这活儿安全,在后方,不用直面炮火。可刘吉祥不干,他心里憋着一股劲儿,三番五次地给上级打报告,请求到一线去。他的理由很简单:“我来当兵,就是为了打鬼子,待在后方算怎么回事?” 组织最终被他的执着打动,把他调到了前线,当了一名运输兵。别小看运输兵,这在当时可是个高危岗位,往前线送物资,就等于是在枪林弹雨里穿行。但刘吉祥,甘之如饴。 故事的高潮,发生在1943年。 当时,一场大战在即,前线阵地急需弹药补充。任务落在了刘吉祥的肩上:连夜往前线送80箱子弹。 任务紧急,天又黑得伸手不见五指。当时的后勤仓库条件非常简陋,哪有什么照明设备,只能借着微弱的月光摸黑干活。刘吉祥领了命令,二话不说就冲进仓库开始搬运。 按照惯例,同类型的物资都会码放在一起。刘吉祥找到了子弹箱的区域,就开始一箱一箱地往车上搬。军火箱子长得都差不多,沉甸甸的,在黑暗中,他只能靠手感和经验。八十个箱子,他咬着牙,汗流浃背地搬完,立刻驾车往前线狂奔。 路途颠簸,炮火声时远时近,刘吉祥心里只有一个念头:快点,再快点,战友们还等着子弹用。 终于,他在黎明前赶到了阵地。战士们看到弹药来了,都松了一口气。一个班长过来搭手,撬开一个箱子,准备分发子弹。 这一开箱,所有人都傻眼了。 箱子里,根本不是黄澄澄的子弹,而是一颗颗码放整齐的木柄手榴弹! 刘吉祥心里“咯噔”一下,魂儿都快吓飞了。他赶紧冲过去,一连打开好几个箱子,越开越心凉。整整80个箱子,只有20箱是子弹,剩下那60箱,全都是手榴弹! “我……我闯大祸了!”刘吉祥的脸瞬间变得惨白,脑子里嗡的一声。在战场上,弹药送错,这可不是小事,这会直接导致一场战斗的失败,会让无数战友白白牺牲。他当场就懵了,第一反应就是掉头回去换。 就在刘吉祥准备不顾一切往回赶时,阵地的团长闻讯赶来。看到刘吉祥那副愧疚得快要哭出来的样子,这位身经百战的指挥员并没有暴跳如雷。他拍了拍刘吉祥的肩膀,看了一眼箱子里的手榴弹,又望了望远处敌人的阵地,反而说了一句让所有人都没想到的话: “别慌,小刘。先别急着回去。说不定,这些‘铁疙瘩’比子彈还好用。” 换做一般人,可能觉得团长是在安慰他。但当时的战况,却让团长的话成了一个“神预言”。 那场战斗,敌人来势汹汹,火力非常猛。我军的阵地是防御方,打的是阻击战。战斗一开始,那20箱子弹很快就见了底。眼看着敌人像潮水一样一波波涌上来,距离阵地越来越近,战士们的步枪快成了烧火棍,情况万分危急。 就在这个节骨眼上,日军发起了冲锋。他们以为我军子弹耗尽,准备一举拿下阵地。 当敌人冲到距离阵地只有几十米的时候,最适合什么武器发挥? 没错,手榴弹! “给老子扔!”团长一声令下,之前还让大家觉得“送错了”的60箱手榴弹,瞬间成了宝贝。一颗颗手榴弹从战壕里飞出去,在冲锋的敌军人群中炸开花。那场面,简直就像是下了一场“铁雨”。 60箱手榴弹,是什么概念? 按一箱20颗算,那就是1200颗。这密集的爆炸,瞬间在阵地前形成了一道无法逾越的死亡火网。日军的冲锋梯队被炸得人仰马翻,攻势一下子就被遏制住了。后面的敌人看着前面的惨状,也蒙了,士气瞬间崩溃。 最终,敌人丢下大片尸体,仓皇撤退。我军不仅守住了阵地,还取得了一场意料之外的大胜。 战斗胜利了,战友们都在欢呼。可刘吉祥却怎么也高兴不起来。在他心里,胜利是战友们用命换来的,而自己的那个失误,差点就葬送了全局。这份愧疚,像块大石头一样压在他心头。 后来,他在一次战斗中负了伤,住进了后方医院。那位团长亲自去看他,拉着他的手说:“小刘,那次多亏了你送来的那60箱手榴弹,不然咱们阵地就悬了。你小子是功臣啊,别再想那么多了!” 听到团长的这番话,刘吉祥的眼泪再也忍不住,夺眶而出。这个心结,才算慢慢解开。 如今,80年过去了,刘吉祥老英雄早已脱下军装,回归了平凡的生活。但这段“阴差阳错”的传奇,却成了一个绝佳的历史注脚。