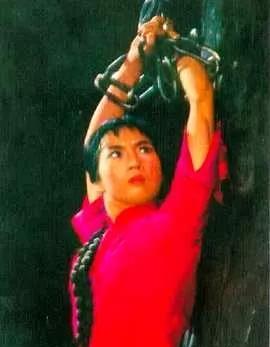

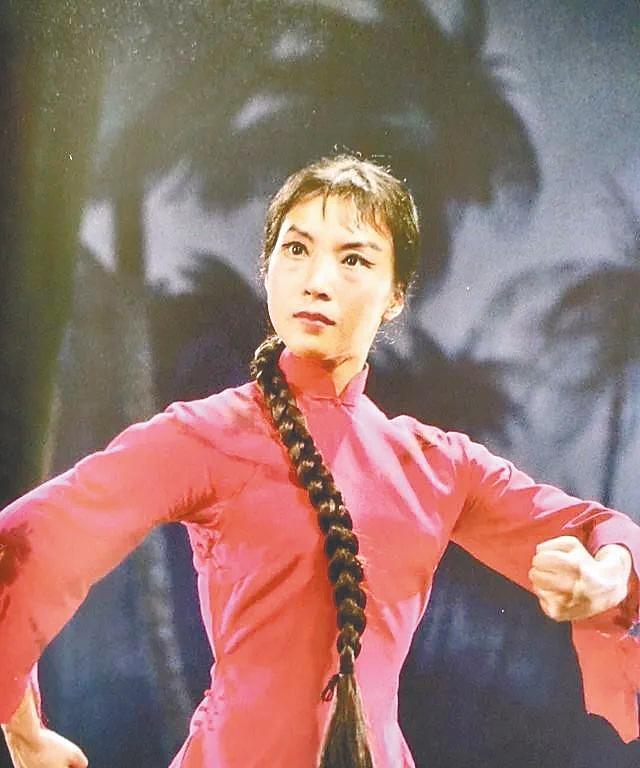

样板戏是旗手的作品?所以也应被钉在耻辱柱上?非也!1967 年,毛主席在接见样板戏演职人员时明确表示:“戏原来就有,是文艺工作者的劳动成果。” 这一表态既肯定了文艺工作者的贡献,也间接否定了旗手对样板戏的 “独占”。 毛主席将样板戏视为无产阶级文艺的旗帜,强调其 “为工农兵服务” 的属性。1963 年,他批评文艺界 “舞台上尽是帝王将相、才子佳人”,要求 “大写十三年”,推动现代戏创作。样板戏通过《红灯记》《奇袭白虎团》等剧目,将革命历史具象化,例如《红灯记》中李玉和一家 “三代人一条心” 的牺牲精神,被塑造为无产阶级革命精神的象征。 在上世纪六七十年代,样板戏可谓是家喻户晓,风光无限 。无论是在城市的剧院舞台,还是乡村的简陋戏台,样板戏的演出总能吸引众多观众,成为那个时代文化生活的重要组成部分。《红灯记》里李玉和一家三代为保护党的秘密前赴后继的英勇事迹,《沙家浜》中阿庆嫂与刁德一之间惊心动魄的 “智斗”,《智取威虎山》里杨子荣打虎上山的英勇豪迈,这些经典场景和人物形象深入人心,其唱段更是被人们广泛传唱,从街头巷尾到田间地头,都能听到那熟悉而激昂的旋律。那时候,样板戏不仅是一种艺术表演,更像是一种全民参与的文化现象,融入了人们的日常生活。 时过境迁,随着时代的发展和社会的变迁,曾经风靡一时的样板戏如今却引发了诸多争议。有人对其艺术价值给予高度肯定,认为样板戏在艺术形式上大胆创新,将京剧等传统戏曲元素与现代题材、西方艺术形式巧妙融合,展现出独特的魅力;在思想内涵上,它弘扬了革命精神,激发了人们的爱国热情和奋斗意志 ,具有深刻的教育意义。 也有不少人对样板戏提出了尖锐的质疑,认为其在艺术表现上存在诸多瑕疵,如唱词概念化、人物形象脸谱化、故事情节简单化等,使得作品缺乏艺术感染力和生命力;。这些截然不同的观点相互碰撞,使得样板戏成为一个充满争议的文化话题,也引发了人们对于艺术与政治、历史与现实关系的深入思考。 样板戏在创作过程中,严格遵循 “三突出” 原则,即 “在所有人物中突出正面人物;在正面人物中突出英雄人物;在英雄人物中突出主要英雄人物” 。这一原则看似有着明确的创作指向,但在实际操作中,却束缚了艺术创作的手脚。 在情节设置上,“三突出” 原则使得故事走向变得 。为了突出主要英雄人物,情节常常被简化和模式化,缺乏合理的冲突和悬念设置。英雄人物总是在关键时刻力挽狂澜,解决一切难题,而其他人物则沦为陪衬,只是为了衬托英雄的伟大而存在。这种千篇一律的情节模式,让观众在观看过程中很快就能猜到结局,大大降低了戏剧的观赏性和吸引力。例如在一些样板戏中,无论敌人多么狡猾、形势多么危急,只要主要英雄人物一出场,问题便能迎刃而解,整个故事缺乏跌宕起伏的张力,显得平淡无奇。 艺术的魅力在于其多样性和真实性,它应该展现生活的丰富多彩,反映人性的复杂微妙。而样板戏的 “三突出” 原则,却将艺术创作禁锢在一个狭窄的框架内,违背了艺术创作的基本规律,使得作品失去了艺术应有的生命力和感染力 。 《海港》作为样板戏的典型代表,深刻地体现了时代因素对文艺作品的深度干预,成为了一种典型夫样本 。从剧情来看,《海港》讲述了码头青年工人韩小强因轻视装卸工作,在装运出国物资时造成散包错包事故,而暗藏的敌人钱守维趁机将玻璃纤维放入麦包,企图破坏中国国际声誉。方海珍不仅要教育韩小强,还要与钱守维展开斗争,最终带领大家完成援外任务。在这个故事中,阶级斗争被过度强调,成为贯穿全剧的核心线索。无论是韩小强的思想问题,还是工作中的失误,都被上升到阶级斗争的高度 。 这种将普通工作问题和思想问题与阶级斗争、路线斗争紧密相连的创作方式,使得剧情脱离了现实生活的逻辑。在现实生活中,工作中的失误可能由多种因素导致,如工作态度、技能水平、工作环境等,并不一定都与阶级斗争相关。但在《海港》中,一切问题都被简单粗暴地归结为阶级敌人的破坏和阶级斗争的表现,这种片面的呈现方式误导了观众对现实问题的理解。 而其他人物,如韩小强,被刻画为需要被教育改造的对象,他的错误行为被视为受到资产阶级思想侵蚀的结果;钱守维则是纯粹的反面角色,是阶级敌人的象征,其形象单一扁平,没有任何复杂性可言。这种人物塑造方式并非基于真实的人性和生活,而是为了满足宣传的需要,将人物变成了符号,向观众传递了一种简单化、绝对化的观念 。