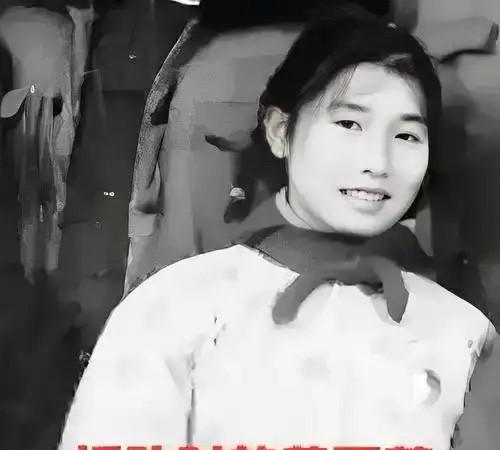

1969年,19岁女知青黄丽萍隐瞒自己是开国将军黄思深女儿的身份,自愿前往北大荒务农。10年后,他放弃返城机会,选择留在乡村。不料一封意外来信彻底打破了他的宁静。 那片黑土地迎接她的方式堪称残酷。漫天黄沙拍打在脸上,低矮的泥草房散落荒野,早晨醒来时被头结着霜花。同行的知青有人当场落泪,黄丽萍却把悔意压回心底“这么穷的地方,总要有人来建设吧?” 这个从宁波法式小洋楼走出来的姑娘,悄悄把将军合影藏在箱底。她抢着干最累的活,凌晨三点割麦子,夜里修水渠,冻白菜就着玉米碴子能吃出甜味。手上磨出的血泡破了又长,她却在日记里写:“父亲说过,打仗时伤口撒把土继续冲,我这算什么。” 北大荒人用滚烫的真心焐热了她。谁家修房,全村抄起家伙帮忙;她擅长织毛衣,姑娘媳妇就围坐在煤油灯下一针一线学到深夜。渐渐地,这个健谈爽利的南方姑娘成了集体户里的“小太阳”。 缘分来得猝不及防。一位朴实勤恳的当地小伙走进她的生活,共同的理想让两颗心靠近。他会在她生病时煎药喂水、衣不解带,会在她情绪低落时耐心开导。1971年,两个年轻人在黑土地上许下一生的承诺。 1978年,返城潮席卷全国。一张珍贵的返城表格递到黄丽萍手中,她却犹豫了——父亲“走到哪都别给国家添麻烦”的教诲在耳边回响,丈夫宽厚的肩膀和孩子稚嫩的笑脸更织成挣不脱的网。 次年回乡探亲,丈夫才第一次踏入宁波那座静谧的小楼。当身着旧军装的将军迎出来时,这个北大荒汉子惊得半晌说不出话。同床共枕十年,妻子竟将如此显赫的家世守得滴水不漏!将军用力拍拍女婿的肩:“丽萍选的路,我放心。” 平静的日子在1983年被一封北京来信打破。发黄的信封上印着总参的红色抬头,组织上要安排她回北京工作。那一刻黄丽萍站在田间,望着远处翻滚的麦浪——那里曾有她青春的汗滴,最终只是轻轻折起信纸:“父亲,我留在黑土地的选择,您一定会理解的。” 如今七十多岁的她依然梳着利索的麻花辫,操着一口流利正宗的东北话。万亩良田边,老人笑得云淡风轻:“将军的女儿?早就是个北大荒人了。” 那段岁月里,1700万知青用青春对抗着荒芜,仅黑龙江生产建设兵团就接收了54万人。他们在零下30度的严寒里每天劳动12小时,冬季要凿开一米厚的冻土层。 12%的知青最终选择留下,他们的故事提醒着我们,历史从不是非黑即白的判断题,而是在时代洪流中坚守初心的漫长叙事。 黄丽萍们用一生证明了:真正的显赫不是家世背景,而是将荒原变成粮仓的勇气;真正的财富不在城市繁华,而在黑土地上沉甸甸的麦穗。那片土地见证了他们的青春与热血,也孕育了中国农业的奇迹。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。 国内权威媒体报道信源:《中国青年报》专题报道《留在黑土地的知青们》