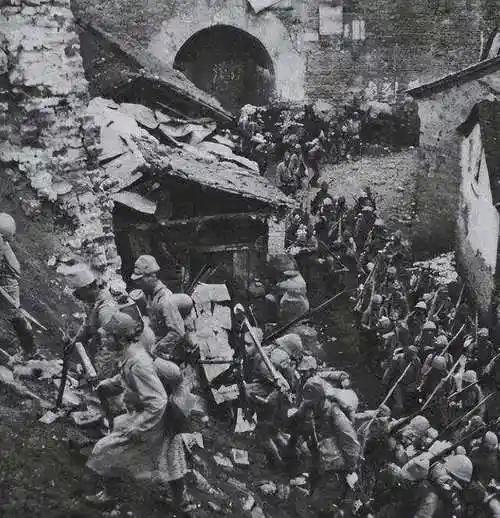

长沙战役打赢了三次,为什么第四次长沙战役惨败?其实道理很简单,前三次长沙战役,日军兵力基本都在6万-8万人左右。薛岳的第9战区40万精锐主力还可以顶得住。而第四次长沙会战爆发前,日军在太平洋战场节节败退,海上交通线被美军切断,为打通中国大陆的南北陆上通道,日军孤注一掷启动“一号作战”。 首先要明确的是,前三次长沙会战能够取胜,并非单靠人数优势。薛岳采用的“天炉战法”是一种以空间换时间、诱敌深入再围歼的战术,充分利用了湖南多山多水的地形,使得日军的机械化部队难以完全展开。 同时,中国军队在本土作战,后勤补给和民众支持占据一定优势。日军每次出动兵力约在六至八万人,虽精于装备和训练,但深入内陆后战线拉长、补给困难,第九战区部队就能依靠预设阵地和机动反击予以重创。这三次胜利,不仅稳定了华中战线,也极大鼓舞了全国军民的抗战士气。 然而战争从不是静态的。到了1944年,世界反法西斯战争形势发生根本转变。日军在太平洋战场上节节败退,制海权逐渐被美军掌控,其海上交通线遭到严重破坏。 为此,日本大本营急于打通贯穿中国南北的陆上通道——即“一号作战”的战略意图变得极为迫切。 这意味着第四次长沙会战已不再是局部争夺,而是日军全局战略中的关键一环。他们投入的兵力规模、装备强度和作战决心远超以往。 日军调动了约十余个师团,总兵力数倍于前,并配属大量航空与装甲单位,形成重点突破的压倒性优势。 与此同时,中方面临的局面则复杂得多。长时间战争消耗使得兵员疲惫、物资短缺问题日益突出。尽管第九战区总兵力仍显庞大,但整体战力已不如前。 部分精锐部队被抽调至其他战场,防御体系出现薄弱环节。更关键的是,对日军主攻方向的误判也导致布防出现漏洞。 薛岳虽然仍试图以原有战术应对,但日军此次采取多路迂回、侧翼包抄的战术,避开正面强攻,转而破坏中国军队的后路和补给中心。衡阳失守后,长沙侧翼暴露,防御态势急剧恶化。 中国军队在第四次长沙战役中并非没有顽强抵抗。许多部队在劣势下仍坚持作战,但整体战局已难以逆转。一方面是国家整体战略资源分配不足,另一方面则是国际战场变化带来的连锁压力。 美军的海上进攻虽对日军形成制约,却也间接促使日军在中国大陆发起更疯狂的陆上进攻。这种外部联动效应,往往是理解一场战役胜负的关键。 从更宏观的角度看,第四次长沙会战的失利也反映出抗日战争中中方长期面临的困境:装备落后、制空权缺失、后勤体系薄弱。 但这并不应掩盖前三次胜利的价值和中国战场的战略意义。正是华中地区的持久作战,牵制了大量日军兵力,为全球反法西斯同盟的总体战略争取了宝贵时间。 而豫湘桂战役虽在战术上达成日军部分目标,但从战争整体来看,并未改变日本败亡的命运。仅仅一年后,日本便宣布无条件投降。 回过头看,长沙战役的胜与败,实际上是一部动态的战争哲学课。它告诉我们,胜利从来不是单一因素决定的,而是战略、战术、资源、外援与时代背景共同作用的结果。 而中国军队和人民在极端困难条件下坚持抗战的精神,才是最终迎来胜利的根本。历史没有如果,但我们能从历程中看清勇气与智慧的重量。 素材来源:报章上的烽火——重返英雄之城 2025-08-15 13:21·红网·红视频