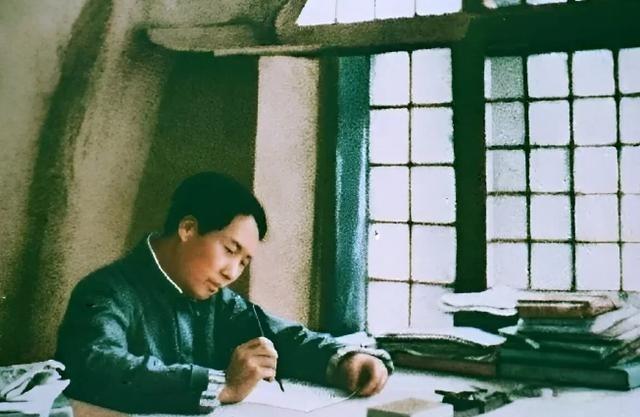

1936年,美国记者斯诺看到毛泽东孤身一人从石窑洞走出来。他满脸疑惑地走上前询问:“蒋委员长要用24万大洋买你的人头,你却不用保卫在这里散步?” 被国民党重金悬赏的红军领袖,竟然独自在乡间漫步,身边连一个警卫都没有?这个反常现象让美国记者斯诺百思不得其解。当他鼓起勇气提出疑问时,毛泽东的回答彻底颠覆了他对政治权力的认知,也让全世界重新认识了中国共产党。 1905年出生的美国记者埃德加斯诺,1928年来到中国,原本只打算待6个星期,结果一呆就是13年。这个来自密苏里州堪萨斯城贫苦家庭的青年,当过农民、铁路工人,后来成为《密勒氏评论报》的助理编辑。在中国的这些年里,他目睹了国统区的腐败和民不聊生,也听说了那个被国民党严密封锁的”红色中国”。 1936年6月,斯诺冲破国民党政府的严密封锁,成为第一个到苏区采访的西方记者。7月16日,在陕北保安村,毛泽东接见了这位远道而来的美国记者。当时的保安县极其贫困,窑洞简陋,与国统区的繁华形成鲜明对比。 就在这样的环境中,发生了那个让斯诺终生难忘的早晨。当他看到毛泽东孤身一人从窑洞走出,开始晨间散步时,内心充满了困惑。要知道,蒋介石当时悬赏24万大洋要这个人的脑袋,这在当时是一笔巨款,足够买下几套房子。任何正常的政治领袖,在这种情况下都应该有严密的安保措施。 可眼前的这个人,却如此从容自在。斯诺忍不住走上前去询问。毛泽东听后哈哈大笑,给出了一个让斯诺震撼的答案:“国民党的战争是在战场上的枪炮,而我要打的仗是在人民心中进行的。”接着,他指着远方正在劳作的农民说:“我身边看似没有保卫,却处处充满保卫呀!” 这番话让斯诺恍然大悟。原来,真正的安全感不是来自武装警卫,而是来自人民的拥护。在随后的4个月里,毛泽东和斯诺进行过数十次彻夜长谈,斯诺问了他能想到的所有问题,毛泽东都坦诚回答。 斯诺在苏区看到的一切都颠覆了他的认知。这里的领袖和普通民众一起劳动,一起吃饭,没有特权,没有奢华。毛泽东的”家产”只有一卷铺盖和几件布衣,连一个像样的办公室都没有。更令人印象深刻的是,这里的孩子们在讨论巡洋舰和航空母舰,农村娃娃居然接受着现代教育。 1936年10月,斯诺离开苏区时动情地写道:“我心里感到很难过。我觉得我不是在回家,而是在离家。”回到北京后,他开始写作《红星照耀中国》。1937年10月,该书英文版在伦敦出版,几个星期就卖出10多万册,随后被翻译成20多种文字,几乎传遍全世界。 这本书的影响力超出了所有人的想象。在国内,当年有不少人拿着这本书奔赴延安参加革命。在国际上,白求恩等许多国际友人因为读了这本书而来到中国。二战期间,美国总统罗斯福3次约见斯诺讨论中国问题,表达了与中共直接打交道的愿望。 从那个1936年的早晨开始,斯诺真正理解了什么叫”得民心者得天下”。蒋介石的24万大洋买不来民心,买不来真正的安全。而毛泽东”身边看似没有保卫,却处处充满保卫”这句话,道出了中国共产党力量的真正源泉。 1972年,斯诺在瑞士去世,临终前留下遗言:“我热爱中国。”他的一部分骨灰安葬在北京大学未名湖畔。从一个美国记者的疑问,到一本改变世界认知的书,再到中美友谊的桥梁,斯诺用自己的一生见证了那颗红星是如何照耀中国,又如何照耀世界的。 一句看似简单的疑问,揭开了”红色中国”的神秘面纱,也让世界看到了人民力量的伟大。你觉得什么才是领导者真正的”保卫”?欢迎在评论区分享你的看法,让我们一起探讨这个历史故事给今天带来的启示。