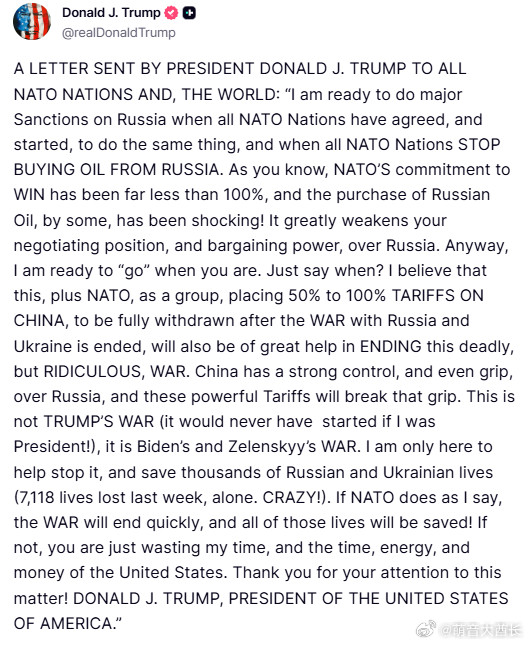

欧盟终于撕下了遮羞布。不是对俄动真格,而是集体对准中国,现在不是中国退不退的问题,是已经没有退路。 近期国际局势日益复杂,其中欧盟的举动尤其让人难以捉摸。 虽然美国对中国和印度从俄罗斯购买石油表示不满,但实际上并没有采取直接的制裁或强硬措施。 相比之下,欧盟目前面临的压力更为明显——既有内部问题,也有外部挑战。 一方面,美国施加的关税压力让欧盟企业和政策制定者应接不暇; 另一方面,持续的俄乌冲突不断牵扯欧盟的注意力,使得他们在外交和经济政策上左右为难、难以取舍。 在这样的困境下,欧盟原本应该集中资源解决俄罗斯能源依赖问题,同时应对美国的贸易施压。然而出乎外界意料的是,尽管前总统特朗普频频敦促欧盟减少对俄罗斯石油的依赖,欧盟并没有完全停下采购步伐。 与此同时,他们将更多关注转向了中国,试图在贸易、投资以及地缘政治上施加影响。 这一策略变化让局势更加扑朔迷离,也增加了全球经济和政治环境的不确定性。 总体来看,欧盟正处于内外交困的局面:既要面对美国的经济压力,也要应对俄罗斯冲突带来的能源与安全挑战,同时还要平衡与中国的经济和战略关系。 这种多重压力使得欧盟的政策选择显得尤为复杂,也让外界很难准确预测其下一步动作。 欧盟这一次算是撕掉了最后的遮羞布。 过去如果他们对中国有不满,通常还会用“经贸摩擦”“市场准入”“技术壁垒”之类的理由来包装一下。但这次不同,他们把“二级制裁”直接亮了出来。 所谓“二级制裁”,其实就是“株连”的逻辑。制裁不仅仅针对俄罗斯本身,还要波及与俄罗斯开展正常贸易的第三方企业。 对中国来说,风险很明确——如果中国企业继续和俄罗斯保持能源、原材料或设备方面的合作,就有可能被欧盟拉入黑名单。 具体措施可能包括:限制欧盟企业与之往来,切断技术和资金合作,甚至冻结在欧洲的资产。这意味着,哪怕中国企业做的是完全合规、合法的国际贸易,也可能无端成为牺牲品。 这种操作并不是第一次出现。此前美国就曾在与印度的能源交易问题上采取类似手段,试图以金融和市场手段来迫使第三方“选边站”。 如今欧盟把这一套搬到中国头上,实际上就是赤裸裸地想打断中俄之间的能源合作链条。 但对中国而言,能源安全是绕不开的战略命题。 俄罗斯是中国多元化能源供应体系中不可或缺的一环,石油、天然气乃至核能项目都有长期协议和稳定通道。 如果因为外部压力而放弃俄罗斯供应,就意味着要到其他市场去高价采购,不仅增加企业成本,还会最终转嫁到民众生活上。 更何况,这样的让步没有尽头。历史已经证明过:美国在对华关税问题上的一再施压,就是最直观的例子。 一次退缩,不仅换不来缓和,反而会招致更多领域的打压,从贸易到科技,甚至延伸到金融和地缘政治。 在这种情况下,坚持维护与俄罗斯的正常经贸往来,不仅是现实需求,更是中国捍卫自身发展空间和国际规则权利的必然选择。 如果在这个问题上退让,接下来等待的很可能就是更广泛、更深层次的被动局面。 外交部在10号的记者会上,也回应了欧盟和美国商量对华加税这件事,明确警告“坚决反对动辄拿中国说事,坚决反对对中方施加所谓的经济压力”!

用户10xxx79

直接联俄打欧,灭掉乌