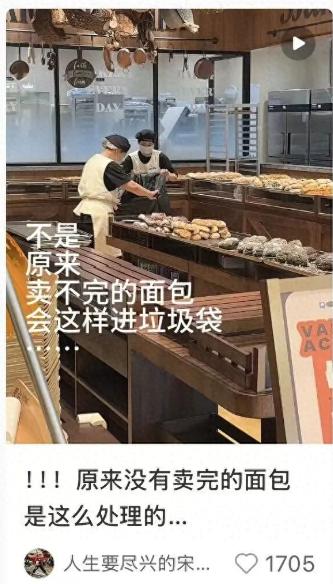

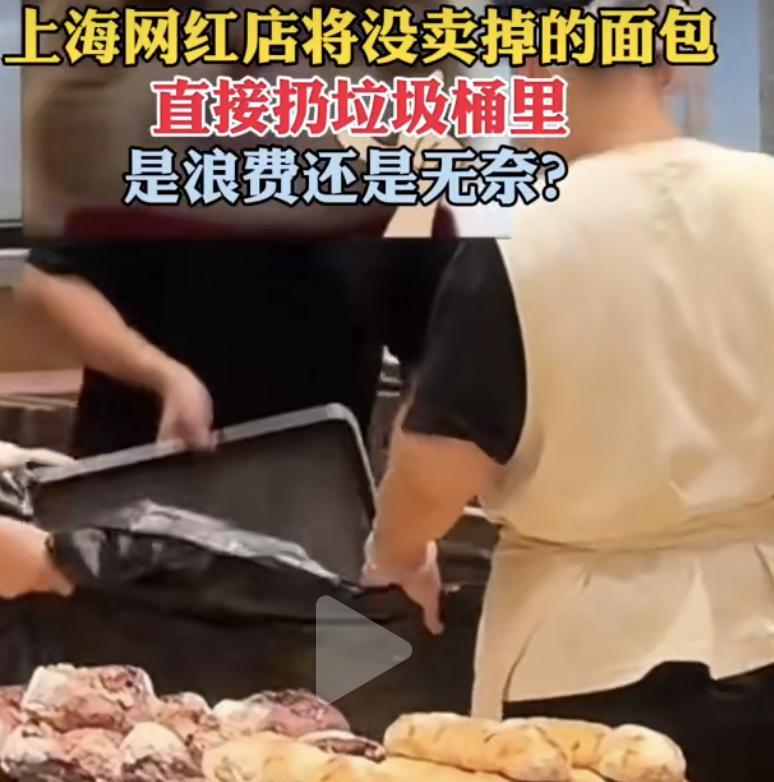

上海,一家面包店的店员将卖不完的面包都扔进了垃圾袋,有人看了很心疼,上前询问能不能打折出售,不料店员表示,这是他们店铺的规定,当天吃不完的都要扔掉,网友:不浪费粮食的办法很多,非要用这种方法抬高商品的价值吗? 不知道大家有没有发现,最近买个面包都快吃不起了。 一个巴掌大的奶酥要 20 块,带点馅料的猪扒堡近 30 块,最贵的树莓吐司直接飙到 40 块,随便拿三个结账,80 块就没了,跟吃顿简餐差不多价。 直到上海那家网红面包店的事爆出来,不少人才反应过来,这贵价背后,可能藏着不少被白白倒掉的粮食。 这事是从一次突击检查开始的。 9 月 16 号下午,上海市闵行区市场监督管理局的人突然走进了万象城那家网红面包店,一进门就找店长要面包销毁的完整视频。 结果店长掏出来的视频只有短短几十秒,连面包怎么从柜台搬到垃圾桶都没拍全,执法人员当场就说 “不行,食品销毁得全程记录”,之后还专门去了处理面包的垃圾点核实,连询问笔录都做了。 为啥监管会突然上门? 全因三天前的一段视频。 9 月 13 号晚上,这家店门口拍到店员闭店后在收拾 —— 一筐筐没卖完的面包,包装都没拆,直接往黑色垃圾袋里塞,看着还新鲜得能吃。 这段视频发上网,没两天就炸了,评论区全是 “太浪费了”“为啥不打折” 的声音。 有人不服气,专门跑到静安大悦城的同品牌门店去探虚实。 去的时候快闭店了,店里剩下的面包全堆在中间柜台上,两边货架空得能映出人影。 这人问店员 “能不能打折卖”,店员摇摇头说 “公司规定,当天卖不完必须销毁”,还说自己也觉得可惜,但只能照做。 等店真关了门,那些面包果然被装进大黑塑料袋运走了,跟万象城的场景一模一样。 后来涉事门店的店长也松了口,说 9 月 13 号确实扔了不少,主要是当天下暴雨,来买的人少,加上自己估错了销量,才剩这么多。 公司后台有个姓叶的工作人员也联系记者,说正常情况下店里面包报损率也就 3% 到 5%,这次是特殊情况,已经批评了员工,以后会加强管理。 可网友们不买账,吵成了两派。 一派说 “太可惜了,打折或者捐出去不行吗”,还举例说小区门口的小面包房,每天下午五点后都会把剩面包半价卖给熟客,既不浪费又不影响生意。 另一派却替店家说话,说 “要是打折,肯定有人专门等晚上来买,白天生意就没法做了”,还担心 “万一有人吃了打折面包闹肚子,店家还得赔钱”。 这种担心也不是没道理,之前南京有家面包店就因为扔了些形状不好看的面包被骂,后来改成捐给环卫工人,才算平息下来。 其实烘焙行业这么浪费,早就是公开的秘密了。 作家胡安焉在《我在北京送快递》里写过,他以前在面包店打工时,当天没卖完的面包,店员只能偷偷拿一两个回家当早餐,剩下的全得倒掉,还说 “面包成本没售价看着高,扔的时候都心疼”。 有记者还在西部一座城市蹲过点,发现有家面包店周一到周四每天扔的面包能装满一麻袋,就算周末生意好,也得扔半麻袋,说是 “超过 24 小时就不新鲜,没人愿意买”。 还有人算过一笔账:店里扔掉的面包成本,最后其实都摊到了消费者身上。 商家总不能自己承担损失,只能通过提高面包售价来弥补,这也是为啥面包越来越贵的原因之一。 上海网红面包店丢弃未售高价面包的事件,看似是企业经营选择,实则折射出消费主义与粮食安全意识的错位。 一面是面包售价堪比简餐、浪费成本转嫁消费者,一面是全球烘焙行业 10% 的浪费率,这种矛盾让 “粮食珍惜” 的社会共识遭遇冲击。 从袁隆平团队深耕水稻到 “光盘行动” 倡导多年,社会对粮食的敬畏早已深入人心,而商家以 “公司规定” 为由简单销毁,显然忽视了企业社会责任。 更值得关注的是,事件并非无解:成都的 “面包盲盒”、贵阳的饲料转化、南京的公益捐赠,都证明在食品安全与减少浪费间能找到平衡。 《反食品浪费法》的存在,更让 “为保形象而浪费” 不再只是道德争议,而是触及法律边界。 此事也提醒行业:网红品牌不应只追逐溢价与流量,需建立更灵活的剩余食品处理机制。 社会层面则需形成监督合力,让 “不浪费” 从倡导变为企业运营的硬性考量,真正守住粮食安全的底线。 难道最后,你们是怎么看呢? 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!

千年老妖

来,我问你,打折卖,万一有人找茬说吃坏肚子了,且有医院报告,面包吃掉了,无证据。你怎么办?选择走法律程序维权?那你店要不要开?还是选择息事宁人,赔点钱拉倒?那这些顾虑是肯定要考虑到的,语气如此,我为什么要给自己多事呢?