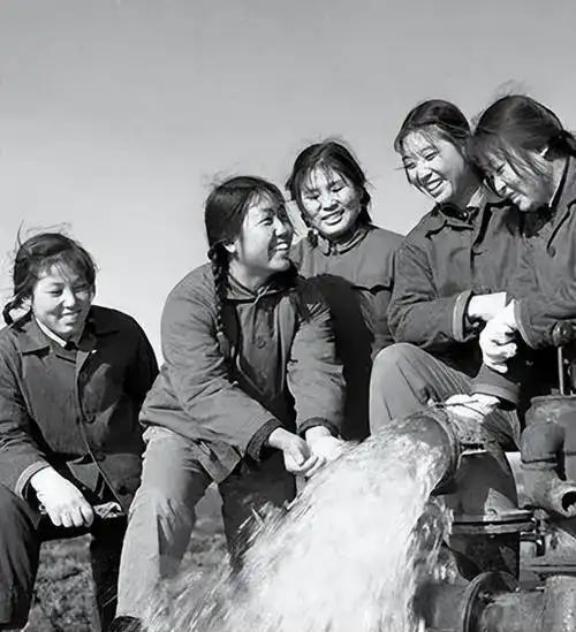

70年代,中国从日本进口了大量化肥,生产队在使用完这些化肥后,发现装化肥的袋子是用质量上乘的白色尼龙布料制成,虽然上面印有“日本”、“尿素”等字样,但队长决定以每条袋子一定的价格出售给社员。社员们可以将这些袋子买回家,然后染成黑色或蓝色,用来制作裤子。 在那个物资短缺的年代,一批从海外运来的白色袋子,竟悄然成为乡村百姓的“宝贝”,它们背后藏着怎样的故事,能否揭开时代变迁的秘密? 70年代,中国从日本进口了大量化肥,生产队在使用完这些化肥后,发现装化肥的袋子是用质量上乘的白色尼龙布料制成,虽然上面印有“日本”、“尿素”等字样,但队长决定以每条袋子一定的价格出售给社员。社员们可以将这些袋子买回家,然后染成黑色或蓝色,用来制作裤子。 回想上世纪70年代,那时候老百姓日子过得紧巴巴,吃饭穿衣都成大问题。国家为了搞好农业生产,从日本进口大批尿素化肥,这东西含氮量高,能帮庄稼长得壮实。化肥用完了,袋子却成了稀罕货,因为是用尼龙布做的,结实耐用,比国内常见的粗布强多了。尽管袋子上印着外文和产品名,大家还是想方设法利用起来。 江苏丹阳那边,就有生产队把这些袋子按田亩分配,社员们领回家洗干净,染上深色,裁剪缝制成裤子。穿出去虽有点隐约字迹,但在那年头,能有这么件新衣裳,已经是挺满足的事了。这事儿反映出当时布料短缺的现实,城里人一年布票有限,农村更难,衣服补丁摞补丁是常态。 新中国成立后,石油工业起步晚,基础薄,只有几个小油田,年产原油不到20万吨。靠着石油工人苦干,大庆油田1959年发现,1960年投产,产量飞涨,到1976年超5000万吨。胜利油田1961年探明,1978年产量近2000万吨。这些油田开发,为化纤产业打下原料基础。 70年代,国家引进石油化工技术,化纤产量从零起步,到1980年达45万吨。这帮纺织业从棉花依赖中解脱出来,不用再为粮棉争地发愁。化纤像及时雨,解决了穿衣难题。 进口尿素袋做裤子的事儿,现在听来有点不可思议,但那是时代产物。尿素帮农业增产,袋子则填补布料空白。社员们买回袋子,染色缝制,裤子耐穿不褪色,在田间地头成了常见景儿。 这种裤子流行开来,不少地方效仿。化肥袋变裤子,体现了勤俭节约的精神。那年代,东西不够用,大家就得想办法变废为宝。 石油产量上亿吨后,化纤行业腾飞。80年代,的确良面料火遍全国,城乡老百姓穿上轻便衣裳,标志着纺织进步。石油化工链条拉长,芳烃原料关键,到2013年,中国石化自主掌握芳烃技术,打破国外垄断。 如今,人民生活大变样,衣食丰富多样。但我们不能忘本,那段用化肥袋做裤子的日子,提醒大家珍惜来之不易的成果。