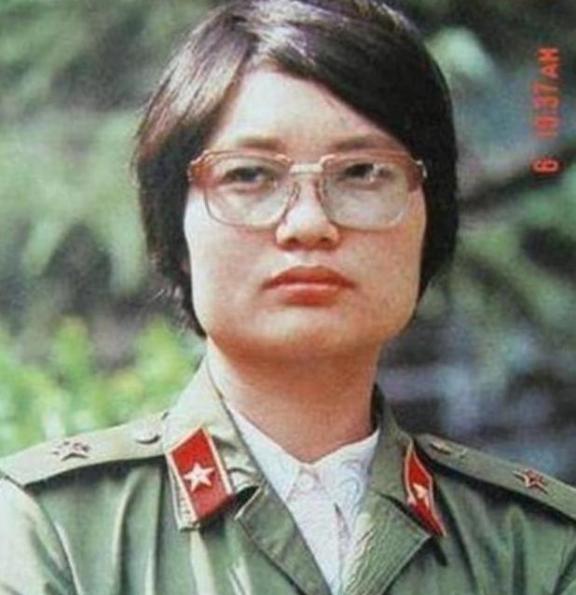

1986年4月,23岁女医护刘亚玲以请假回家探亲为由,偷偷跑到老山前线救治伤员战士,探亲假快到期时,她却给医院写信说不回去了,医院以党性要求她回去,谁料,刘亚玲却说:“哪怕开除我的党籍,我也不坚决回去,除非抬我尸体回去!” 在炮火纷飞的边境战场,一位23岁女医护以探亲请假为由悄然潜入前线,当假期临近结束,她给医院写信表示不愿返回,面对组织以党性原则要求,她坚定回应:哪怕开除党籍,也绝不回去,除非抬走尸体。这背后是何种力量支撑? 刘亚玲1963年出生在陕西西安长安区一个工人家庭,一岁时过继给无子女的叔叔姑姑。养父母在乡村生活,母亲务农,父亲在四十公里外的林业场工作。她从小适应农村环境,帮家里干农活,向村里老人学手艺,养成勤劳性格。养父母对她关怀备至,这让她懂得责任。 小时候,村医给人看病的情景给她留下印象。她见乡亲生病难受,就想当医护帮忙。尽管家境一般,养父母支持她读书。1981年,她考上西安第四军医大学护理专业,这学校专培养军医。她在校认真学创伤护理和外科,成绩突出。课外看战地医护书籍,那些内容让她对一线产生兴趣。 1984年毕业,她本可去北京解放军总医院,那里条件好,工作稳。但中越边境冲突正紧,报道说前线伤员多,许多因救治晚而牺牲或残疾。她打听后,主动申请调云南文山陆军第六十七医院,那离战场近。家人同学劝北京好,她说战士更需要。养父母担心但同意。她到医院后,处理后送伤员熟练,但医院离战场有距离,伤员来时常错过最佳期。她几次申请上前线医疗队,因年轻女同志被拒。她没灰心,找机会。 1986年4月,她用探亲假期名义请假,却直接去老山前线。到医疗站就投入工作。那环境艰苦,伤员多,她处理伤口、包扎、固定骨折。战士意外见年轻护士能干。她不分白天黑夜干,炮火时也抢救重伤员。战士感动,有人写信向上级反映。 假期快结束,她不想走,给医院写信说要留。医院回信重,讲党性要回去,还派政委上前线劝。政委说她技术好但得服从。她没让步,说纪律懂,但战士需要。除非抬尸体,否则不走。政委没辙。前线指挥帮她说话。政委暂缓,上报。她继续干。 敌军炮击猛,医疗站被炸,她腿伤仍救人,后失血晕倒。这事上报,上级认可。战后,她获一等功,战士叫她战地女神。医院指她擅自上前线不对,给警告,没重罚。她一生六次上前线,救一百三十多名伤员。 1987年,她回第四军医大学进修烧伤和皮肤外科。1990年起,在西安西京医院当主治医师,手术准,病人问题耐心答。但她总记挂农村医疗难,乡亲看病贵让她不安。2005年,四十二岁她辞城里职,回长安区东马坊村,自费开丰京医院。小医院实惠,专给村民看病。她啥病都接,小孩头瘤,家里穷,她垫钱手术。穷人付不起,她用工资补,医院少纠纷。村民喊她贴心人。 2013年,中央电视台最美乡村医生评,她从千人中选出,获十大称号。村民送匾,写赞词,挂医院墙。她诊室放老山照片,提醒初心。刘亚玲事迹显医护担当,从战场到乡村,没忘救人本心。 她选择体现对党和人民忠诚。在前线,她把战士生命放首位,体现军人作风。回乡后,她带先进理念到基层,帮乡亲解决实际难。这精神值学,激励人投身服务,贡献力量。基层医疗需这样人,推动乡村振兴。