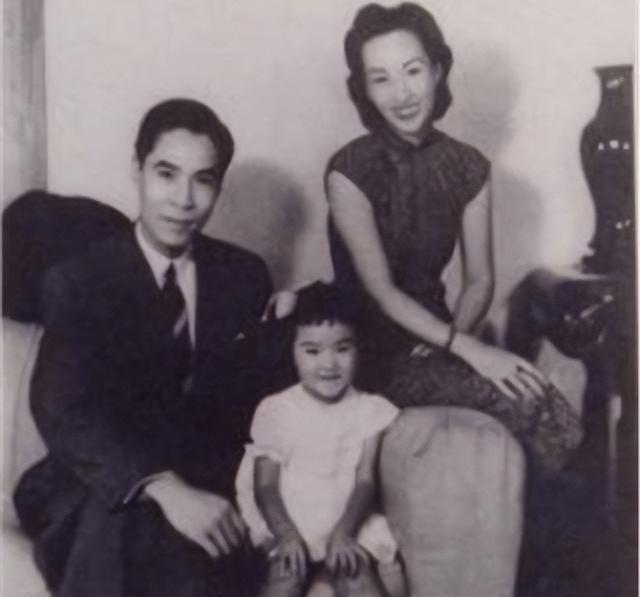

1973年,58岁的郑念拒绝出狱,她需要一个道歉。突然,暴跳如雷的监狱长,狠狠地下令说:“把她扔出去…”就这样,郑念被人架着,粗鲁地扔了出去。 1915年,郑念出生在北京,那时候她还叫姚念媛。父亲是北洋政府的高官,家世显赫。可以说,她就是含着金汤匙出生的“大小姐”。 但她这个大小姐,跟我们现在想象的不太一样。她没有沉溺于物质享受,反而一头扎进了书本里。先后在南开大学、燕京大学就读,后来更是远渡重洋,去英国伦敦政治经济学院留学,拿了个经济学硕士学位。 在英国,她遇到了她的一生所爱,郑康琪。两人情投意合,婚后,她随夫姓,改名“郑念”,一个“念”字,藏着一辈子的深情。 1949年,新中国成立,这对学霸夫妻怀着一腔报国热情,放弃了去台湾的机会,选择留在上海。郑康琪出任英国壳牌石油公司的总经理,郑念则成了他的得力助手。 那段日子,是她一生中最安稳幸福的时光。他们住在雅致的花园洋房里,家里收藏着明代的瓷器和善本古籍。她会穿着得体的旗袍,招待中外友人,流利的英语和深刻的见解,让所有人都对这位女主人赞不绝口。 可惜,好景不长。1957年,丈夫因癌症去世。巨大的悲痛没有击垮她,她接替了丈夫的职位,成了那个年代里,职位最高的职业女性之一。她把对丈夫的思念,全部化作了生活的力量,独自抚养女儿郑梅萍长大。 然而,命运似乎觉得对她的考验还不够。 1966年,那场席卷全国的风暴来了。因为她的出身、她的留学背景、她在外企的工作经历,一夜之间,她从一个受人尊敬的知识女性,被打成了“英国间谍”。 抄家的那天,一群人冲进她那个充满艺术气息的家,粗暴地砸毁古董,撕烂善本。而郑念,当时正坐在餐桌前,气定神闲地喝着咖啡,面前还摆着涂了黄油和果酱的吐司。 她用这种近乎固执的优雅,维持着自己最后的体面。 仿佛在告诉那些闯入者:你们可以毁掉我的家,但毁不掉我的生活方式和我的精神世界。 随后,她被关进了上海第一看守所。那个地方的恶劣环境,超出所有人的想象。牢房阴暗潮湿,墙壁上布满裂痕和污垢。 可郑念,硬是把这个地狱改造成了自己的“书房”。她向看守员借来扫帚,把牢房打扫得干干净净。她把每顿饭省下来的一点米粒当浆糊,把手纸一张张贴在床边的墙上,这样被子就不会被弄脏。她甚至用毛巾给自己缝了个马桶垫。 在漫长的审讯和折磨中,她从不屈服。有人劝她,随便招个人,或者哭得惨一点,就能少受点罪。她却说:“我没有做过的事,为什么要承认?我没有同党,让我揭发谁?” 在最绝望的时候,是一只小小的蜘蛛给了她力量。她看着那只蜘蛛在角落里,一次次地织网,网被破坏了,就再重新织。她忽然明白了,生命本身,就是一场坚韧不拔的抗争。 就这样,她靠着强大的意志力,熬过了六年半的非人岁月。直到1973年,出现了我们开头看到的那一幕。 被扔出监狱的郑念,回到家,才知道一个更加残酷的消息:她唯一的女儿郑梅萍,早在几年前就“自杀”了。 这个打击,几乎让她崩溃。但她不相信,她那个活泼开朗、和她约定好要坚强活下去的女儿会自杀。她开始四处奔走,调查真相。最终,她查明,女儿是在被审讯时,活活被人打死的。 她费尽周折,将凶手告上法庭。尽管最后凶手只被判了15年,但这已经是她作为一个母亲,能为女儿做的全部了。 1978年,官方为她平反,并正式道歉。但这个迟来的道歉,已经无法抚平她内心的伤痛。上海,这个她曾经深爱的城市,成了她的伤心地。 1980年,65岁的郑念,在把家中仅存的文物无偿捐献给上海博物馆后,孑然一身,远赴美国。 很多人觉得,一个65岁的老人,去到一个完全陌生的国度,生活肯定很艰难。但郑念再一次让所有人刮目相看。她迅速学会了开车、使用银行自动取款机、在超市购物。她甚至还去学了老年迪斯科。 1987年,她用英文写下了自传,中文译名就是《上海生死劫》。这本书一出版,就在欧美引起了巨大的轰动。她没有声嘶力竭地控诉,只是用一种克制而冷静的笔触,记录下那段荒唐的岁月,和一个个普通人在时代洪流中的命运。 这本书的稿费,她一分没留,全部捐出来,以女儿的名字成立了“梅萍基金会”,用于资助中国留学生。 她的一生,遭受了那么多的不公和苦难,但她回馈给这个世界的,始终是善意和爱。 2009年,94岁的郑念在美国华盛顿去世。去世前几天,她在家中不慎被烫伤,引起感染,最终平静地离去。据朋友说,直到最后一刻,她公寓里的鲜花依旧盛开,一切都像她本人一样,精致、整洁而优雅。 遵照她的遗嘱,她的骨灰被撒入了太平洋。也许,她希望以这种方式,和早已葬身大海的丈夫、以及无辜死去的女儿,最终团聚。