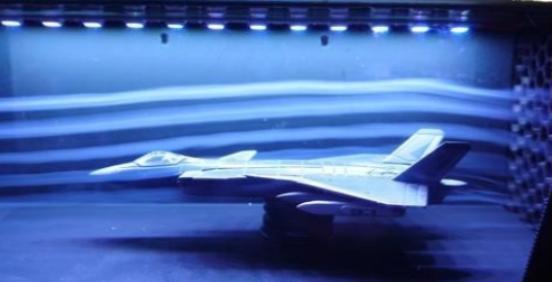

日本、意大利和英国宣布联合搞六代机,结果技术、资金、人才都齐了,却卡在风洞这关了。没风洞,机身设计再牛也飞不起来,风洞是航空的命根子,决定气动布局、隐身性能和超音速能力,没它验证,飞机可能半空散架。 2025年5月的东京军警防务展览会上,一架长2米的战斗机模型首次公开亮相,机翼从最初的“兰姆达翼”改为更宽大的三角翼,标志着日本、英国和意大利联合推进的“全球作战空中计划”(GCAP)进入新的设计阶段。 这款被三国寄予厚望的第六代战斗机,旨在超越美国F-22和F-35等五代机,凭借高性能传感器、隐形性和网络化作战能力重塑空中优势,计划于2035年投入使用。 然而,就在外界以为这个集合了三菱重工、贝宜系统和莱昂纳多等防务巨头的项目已万事俱备时,一个基础性难题却浮出水面——风洞测试能力的缺失正成为阻碍项目推进的致命瓶颈。 风洞作为航空工业的“命根子”,其重要性在六代机研发中尤为突出。从气动布局优化到隐身性能验证,从超音速巡航能力测试到结构强度评估,每一项关键技术指标都需要在风洞中经过成千上万次试验打磨。 没有合格的风洞数据支撑,再精妙的机身设计也可能在实际飞行中因气流扰动发生震颤,甚至出现半空散架的危险。美国航天飞机计划曾进行700多项风洞试验,累计时长超过7万小时;X-51A高超音速验证机的成功试飞,更是建立在海量地面风洞测试基础上。 对于追求跨代优势的六代机而言,风洞不仅是研发工具,更是决定项目成败的核心基础设施。 英国作为项目主导方之一,虽曾拥有欧洲最完善的风洞体系,但多数设施已显老旧。位于贝德福德的皇家航空研究院风洞群建于冷战时期,虽能满足三代机和部分四代机的测试需求,却难以模拟六代机所需的高超声速复杂流场环境。 其最先进的9号风洞经2016年升级后,最高风速仅能达到18马赫,且有效试验时间不足15秒,无法支撑长时间超音速巡航状态下的气动热效应研究。 英国国防部曾计划建造新型高超音速风洞,但因20亿英镑的预算规模和至少8年的建设周期,最终在2023年搁置该计划,转而寻求国际合作。 日本的风洞设施同样存在明显短板。日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)虽在东京和北海道设有风洞实验室,但最大喷管直径仅1.5米,试验段压力和温度控制精度不足,难以复现25公里以上高空的真实飞行条件。 其主力风洞的最高风速仅为10马赫,且试验持续时间通常不超过10毫秒,对于需要长时间稳定气流环境的六代机气动布局验证而言,这样的数据采集效率远远不够。 尽管日本在复合材料和电子系统领域拥有优势,但风洞技术的滞后使其无法独立完成核心气动设计验证,不得不依赖外部资源。 意大利的情况更为窘迫,其航空工业长期侧重于制造环节,缺乏自主的高端风洞设施。莱昂纳多公司的飞行器研发长期依赖法国和德国的风洞资源,在参与GCAP项目后,这种对外依赖的弊端愈发明显。 当三国需要针对新型三角翼设计进行跨音速颤振测试时,意大利甚至无法提供符合精度要求的本土测试场地,只能等待英法设施的排期,严重影响了项目进度。 三国在风洞资源整合上的分歧进一步加剧了困境。英国坚持使用欧洲统一的风洞测试标准,要求日本和意大利的数据必须经过其认证;日本则希望保留独立的数据解读权,担心核心隐身技术参数泄露;意大利则试图引入外部合作伙伴分担成本,却遭到英日两国的联合抵制。 这种技术标准的不统一导致测试数据无法有效共享,同一组模型在不同风洞中的试验结果常常出现偏差,迫使项目组不得不重复进行验证试验,大幅增加了研发周期和成本。 更严峻的挑战在于六代机对风洞性能的特殊要求。与五代机相比,GCAP需要在5-20马赫速度范围内实现稳定巡航,这要求风洞既能模拟高超声速气流,又能精确控制温度、压力等环境参数。 而日意英现有风洞在流场品质和测量精度上的差距,使得六代机的关键技术指标难以得到有效验证。例如,在测试新型隐身涂层的气动热效应时,因风洞气流稳定性不足,多次出现数据波动,导致项目组无法确定最优涂层方案。 资金和时间的双重压力让局面更加棘手。新建一座符合要求的高超音速风洞需投入至少30亿美元,建设周期长达10年,这与GCAP计划的2035年部署目标严重冲突。 三国虽承诺共同出资,但在分摊比例上始终无法达成一致。英国要求按技术贡献度分配,日本坚持以投资比例确定话语权,意大利则希望获得额外补贴,这种博弈导致风洞建设计划迟迟无法落地。 相比之下,中美两国均将风洞建设纳入国家战略,中国JF-12和JF-22风洞构成覆盖5-25马赫的完整测试体系,美国更是拥有包括LENS系列在内的数十座高超音速风洞,这种体系化优势正是日意英所缺乏的。