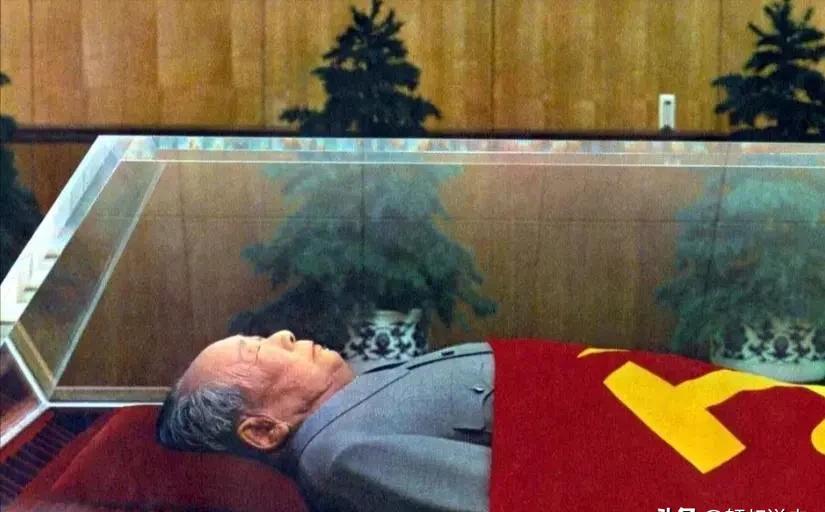

[微风]1976年,毛主席去世,当华国锋赶到中南海时,毛主席已无呼吸,情急之下,华国锋迅速下达了一项命令,而正是这个决定,令后人感激不已。 1976年9月9日零时十分,毛主席去世的消息传出,举国哀恸,当人们还沉浸在巨大的悲痛中时,中南海内却出现了一个棘手的难题:毛主席的遗体要如何存放? 当时,国家处于一个敏感且不稳定的时期,领袖的去世很可能引发难以预测的混乱,所以,让全国人民能够瞻仰领袖遗容,为大家提供一个情感寄托的寄托,就成为了稳定人心的大事。 医学组副主任徐静坦率地说,要想永久保存领袖遗容并使其看起来栩栩如生,难度非常大,没有人能保证一定能做到。 但政治任务高于一切,华国锋做出了决断:就是要在充满不确定性的情况下,稳住全国的局势。 命令一下,一场史无前例的技术攻坚战立刻打响,专家团队连夜奋战,由于没有现成的方案可以照搬,他们就参考了列宁遗体防腐和长沙马王堆汉墓的保存经验。 专家们的整个研究过程细致到令人惊叹,他们甚至需要记录下皮肤的颜色弹性、五官闭合度乃至每一道皱纹的数量,每一个细节都力求完美。 为了让主席的仪容显得十分安详,团队还特意定制了一套颜色稍浅的中山装,就连主席生前的理发师周福明也被请了过来为毛主席整理发型。 经过技师们的精心处理,主席原本的的面容恢复了红润,看上去好像只是沉沉睡去了一样。 然而,真正的考验发生在9月11日开始的公众瞻仰仪式上。 在人民大会堂,由于保护罩还没完工,主席的遗体最初是直接暴露在空气中的,九月炎热的天气加上堂内成千上万瞻仰群众散发的热量,构成了一个巨大的热源。 为了降温,现场开启了所有的制冷系统,甚至撤走了现场的演奏人员,并尽可能减少灯光,来延缓毛主席遗体的存放状态。 可即便如此,意外还是发生了,仪式第二天,制冷设备突然出现了故障,现场的气氛瞬间紧张到了极点,张春桥当即提出驱散人群、立即停止仪式。 这个建议听起来简单,但在那个时刻,如果贸然驱散从全国各地赶来的群众,可能引发的国内外负面影响不堪设想。 在紧急情况下,谷牧主持召开了紧急会议,华国锋持续关注听取汇报,最后,应急预案得以启动,毛主席的遗体被移入棺椁,这场关键的保持恒温行动才有惊无险地结束了。 而这次现场的危机,也引发了一个更为长远的问题:怎样才能实现遗体的永久保存?于是,建造纪念堂和水晶棺的工程被提上了日程。 纪念堂的选址定在了天安门广场的南侧,在1976年11月24日的奠基仪式上,华国锋亲自铲土,奠基石里还特意放入了来自珠穆朗玛峰的石块和台湾海峡的海水,其寓意不言而喻。 难度最大的还是那口水晶棺,当时,制造高纯度石英玻璃的技术,全世界只有极少数国家掌握,上海新沪厂接下了这个几乎不可能完成的任务,工厂70%的骨干技术人员都投身其中,最终硬是啃下了这块硬骨头。 1977 年9月 9 日,也就是毛主席逝世一周年的时候,毛主席纪念堂正式对公众开放。 直到现在,每年都有上百万来自各地的群众来到这里,瞻仰安放在水晶棺中的毛主席遗容。 主要信源:(光明数字报——毛泽东遗体保存过程)