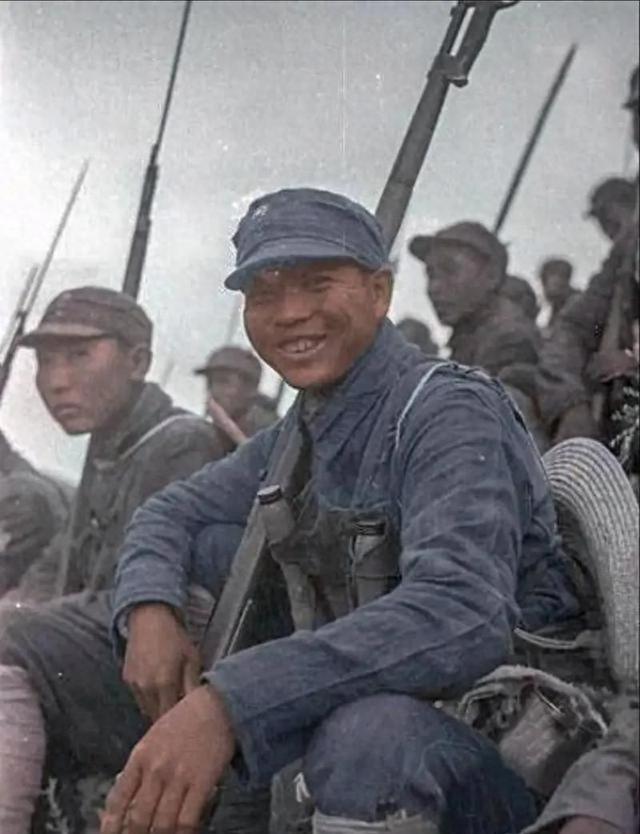

1944年冬天,陕甘宁边区后勤部仓库里堆满了灰布军装,整整3万套。但这些衣服一件都发不出去,因为少了21万颗纽扣。这事听起来很荒唐,打仗缺枪缺炮能理解,怎么会卡在纽扣上? 在抗日战争的艰苦岁月里,陕甘宁边区像一座孤岛,被国民党军队的封锁线死死围困。1944年冬天,外部物资断绝,边区只能靠自力更生维持运转。这堆积如山的3万套灰布军装,本是后勤部为战士们准备的冬装,却因为缺少21万颗纽扣而无法下发。表面上看,这不过是件小事,可在封锁环境下,它暴露了供给链的脆弱。国民党封锁不只针对大件装备,连日常用品如针线都成禁品,运输队常常在山道上被截获。边区领导层推动大生产运动,动员民众开荒纺纱,1943年粮食产量已达181.2万石,次年更增至200万石,实现基本自给。但工业品短缺仍旧严峻,布料虽有本地纺织厂供应,配件却卡在瓶颈。这样的困境,不是单纯的资源问题,而是考验整个后勤体系的韧性。军装无法发放,直接影响部队战斗力,战士们只能裹旧衣顶寒风。 后勤部仓库的军装积压,直接源于封锁对进口纽扣的切断。边区纺织厂虽已生产出大量灰布上衣,每套需多颗扣子固定襟口和袖口,可本地无法批量制造。谭冠三作为军需负责人,面对计算出的21万颗缺口,只能先搁置发放计划。国民党从1941年皖南事变后加强经济封锁,禁止棉花、铁器等流入,边区面积缩减至9.89万平方公里,人口降到150万。仓库虽满载,却成摆设,影响士气。战士们在前线需耐寒装备,这批军装本可缓解冬训压力,却因扣子卡壳。早期尝试用布条代替,测试显示集合时解结耗时过长,实战中几分钟延误就可能致命。铜扣方案虽可行,利用缴获弹壳熔铸,但铜料宝贵,一颗扣子相当于两发子弹的用量。边区子弹库存本就紧张,此法虽巧,却得不偿失。 牛角扣子的灵感,源于一名后勤人员在集市观察陕北牧民的牛羊角制品。边区畜牧业发达,宰杀后角料常废弃,何不利用起来?小组迅速组建,20多人分工协作,从锯切到成型。牛角弯曲,先锯取平直段,再蒸软削片,用模具冲压圆形,最后打孔。手工钻孔效率低,一人日产数百颗,远不能满足需求。王保林改装缝纫机脚踏板为冲孔装置,踩动间针尖精准,一天产量翻五倍。这套工艺虽简陋,却充分利用本地资源,避免依赖外部。牛羊角耐用,成本低,边区年宰畜量充足,原料不成问题。生产初期,角扣遇水软化,影响耐用性,后借鉴陕北漆器技法,涂生漆防水。工人们用滚筒刷漆,晾干后扣子硬实,泛琥珀光泽。 纽扣厂建成后,生产效率大幅提升,日产10万余枚,仓库军装迅速清空下发。战士们穿上新装,扣子大小分明,前襟用大扣牢靠,袖口小扣精致,每百枚装木盒,便于储存运输。多余产品销往集市,换回药品和布料,缓解其他短缺。1944年边区手工业总产值达数百万元,角扣贡献不小。它带动了被服厂用槐花染布,虽颜色不如化学品鲜艳,却牢靠耐洗;鞋袜厂桐油浸布做底,防水性优于橡胶。这些替代品,源于对本地材料的挖掘,体现了自给自足的智慧。 美国观察组1944年访延安时,谢伟思注意到八路军军装上的角扣,报告中称赞其自给能力超出想象。这批扣子不止用于边区,还推广到晋绥根据地。抗战末,延安已有10余家角制品作坊,产品扩展到梳子、筷子、牙刷柄,甚至印章。军事博物馆至今陈列一套旧军装,灰布泛黄,四颗角扣仍钉牢,漆面磨损露底色。 在封锁铁幕下,边区人用智慧化险为夷。21万颗纽扣的解决,不仅发了军装,还点燃了创新火种。