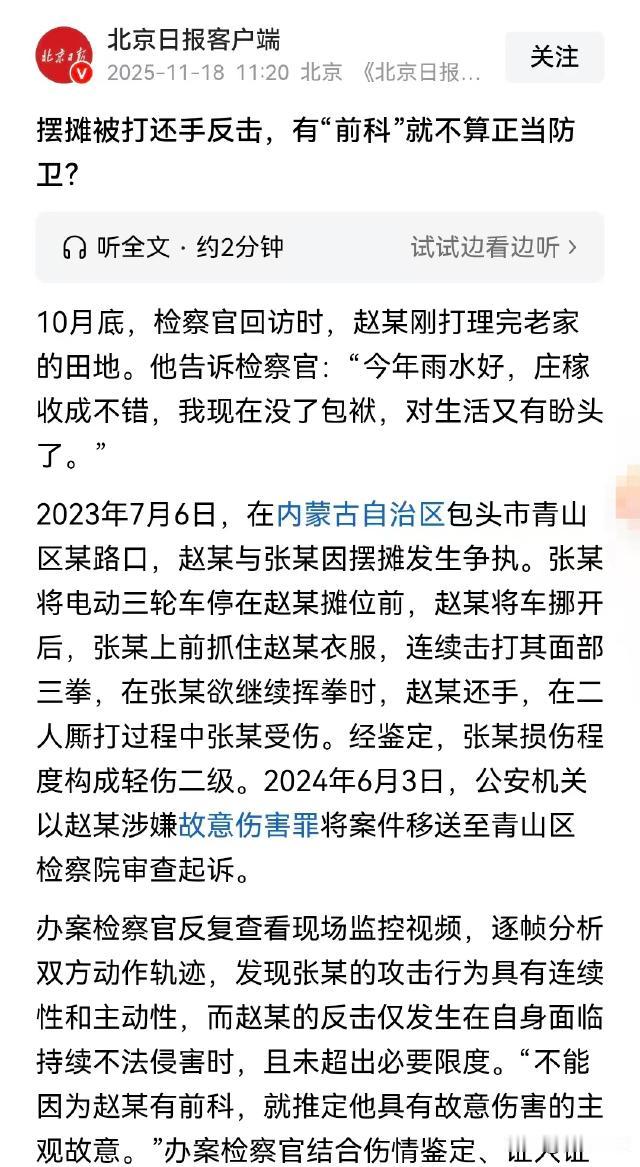

内蒙古包头,刑满释放人员赵某摆摊时和张某发生争执,张某抓住赵某的衣领打了他三拳,欲再打时赵某还手致其受了伤,案发后民警认为赵某涉嫌故意伤害罪,将他移交给了检方审查起诉。赵某不服:难道就因为我有前科,就不算正当防卫了吗? 这场博弈的起点,是2023年7月6日那个燥热的午后。 包头青山区的便民市场里,赵某的袜子摊刚摆好,一辆电动三轮车就“吱呀”一声停在摊位正中央,车轮碾过他刚铺好的塑料布。 师傅,麻烦挪挪车,挡着生意了,赵某递上一瓶矿泉水,车主张某却瞥了他一眼,这地儿又不是你家的,我爱停哪停哪。 周围摊主的吆喝声突然停了,张某一把揪住赵某的衣领,酒气喷在他脸上,可没等赵某反应,拳头就砸在左脸颊上,钻心的疼让他晃了晃。 打你怎么了?张某的第二拳、第三拳接连落下,赵某下意识地用胳膊护住头,后背还撞到了身后的货架子,袜子散落一地。 当张某攥着拳头再次挥过来时,赵某终于伸手抓住对方手腕,两人扭打间双双倒地,张某的膝盖磕在路沿石上,疼得直咧嘴。 我是自卫!他先动手打的我!派出所里,赵某反复解释,可民警翻看着他的档案,眉头皱了起来,因为十几年前,赵某因盗窃被判过刑。 你有前科,冲突里动手就容易被认定为故意伤害,这句话像盆冷水,浇透了赵某的心。 2024年6月3日,当“涉嫌故意伤害罪”的案件移送通知书送到手上时,赵某蹲在派出所门口,烟抽了一根又一根。 青山区检察院的李检察官第一次见到赵某时,他还攥着那张移送通知书,指节发白。 我出来后摆过地摊、送过外卖,就想靠力气吃饭,怎么就不能有自卫的权利? 李检察官没急着下结论,而是先调来了市场的监控录像,把28分钟的视频拆成1680帧,每一帧都标注着双方的动作轨迹。 画面里的细节逐渐清晰:张某的攻击始终没有间断,赵某的反击始终局限在防御范围内,直到张某停止动作,赵某立刻松开了手。 为了验证细节,李检察官走访了当时在场的五位摊主,卖水果的王大姐记得最清楚,那三拳打得响当当,小赵一开始根本没还手,是被逼急了。 结合伤情鉴定报告里“轻伤二级系摔倒时磕碰所致”的结论,案件的脉络越来越明了。 2025年2月21日的公开听证会上,争议被摆到了台面上,有前科人员的防卫行为,是否该更严格认定?人民监督员的提问直指核心。 法律没规定,有前科就该放弃自卫,听证员们讨论半小时后,一致同意“赵某的行为构成正当防卫。 3月7日,当不起诉决定书送到赵某手上时,他反复看了三遍,突然红了眼眶。 他想起出狱后找工作时,招聘启事上“无犯罪记录”的要求像堵墙;想起摆摊时,有人指着他背后说“那是劳改犯”。 这些偏见,差点让他失去最后的希望,中华网曾报道过一组数据:超过七成的刑释人员在就业时遭遇过“前科歧视”,不少人因无法融入社会再次走上歧途。 赵某的幸运在于,司法没有被偏见裹挟,案发后他不敢再去市场摆摊,回到老家种地,检察官还帮他联系了农业技术站,送来了种子和肥料。 如今的赵某,手机里存着两张照片:一张是摆摊时被砸的货架子,一张是满仓的玉米。 他常给儿子讲这个故事,做人要守规矩,但别人欺负你时,法律会给你撑腰,不管以前犯过什么错。 这场街头冲突早已落幕,但它留下的追问值得深思:当一个人为过去的错误付出代价后,社会是否该摘下有色眼镜? 正当防卫的边界,究竟是看行为本身,还是看身份标签?赵某的故事给出了答案。 法律的公平,在于它不被偏见左右;人性的温暖,在于它能给知错改错者重新站立的底气。 信息来源:检查日报2025-11-18发布:摆摊遭殴打还手,算不算正当防卫?

评论列表