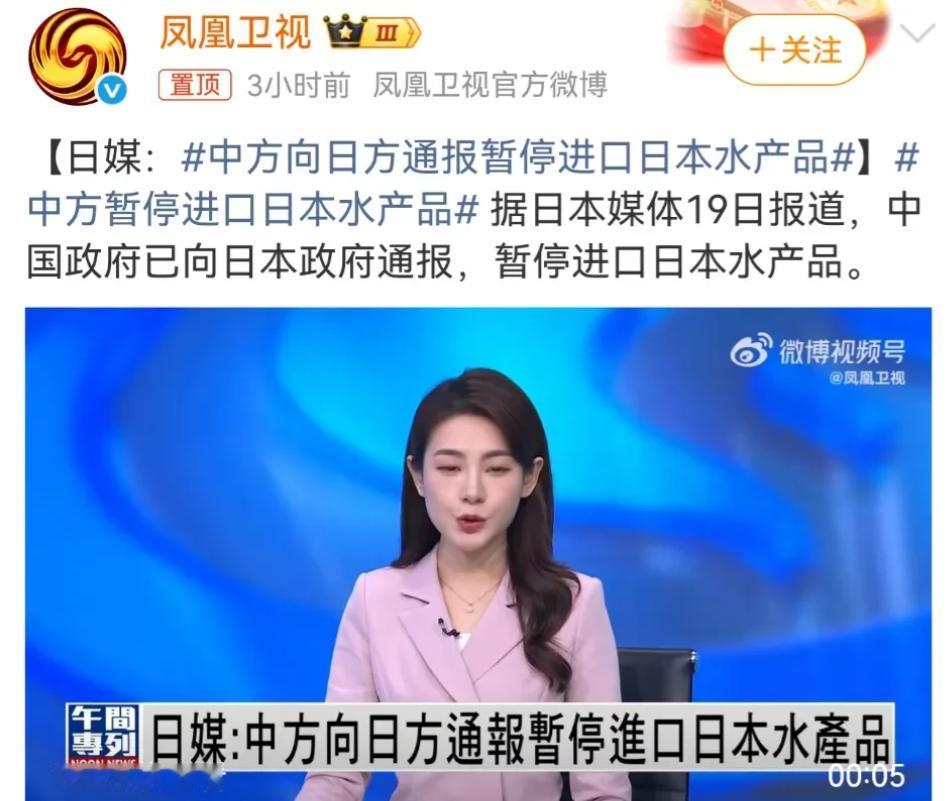

我可以很确定的告诉大家,中日之间已经开战了。 大家不要以为,真刀真枪干起来才是打仗,其实没有硝烟的战场才是真正险恶的战场。 中国现在正在通过各种办法卡日本脖子,断日本的经济,粮草,让高市早苗在经济压力下向我方低头。 2023年8月,日本正式启动福岛核污染水排海计划。这事当时在国际上就引起了不小的震动,尤其是周边国家基本都表示担忧。 日本政府坚持自己那一套说法,说排出来的是“处理过的水”,安全没问题。但这话到底靠不靠谱,普通人根本没法验证。而且根据联合国国际原子能机构的报告。 虽然技术上说排放的水符合“标准”,但里面是否含有氚、锶-90等放射性物质,长期在生态系统中累积后对人类健康有没有影响,这些问题压根没有人敢拍着胸脯担保。 于是,作为日本最大的水产市场之一,中国第一时间就宣布全面暂停进口日本水产品。这个措施一出,直接把日本渔业给卡了个结结实实。 很多人以为这只是一个普通的贸易制裁,其实远不止于此。水产品在日本不光是吃的,更是一个重要的出口产业,尤其对东北地方经济影响非常大。 一旦失去了中国这个最大市场,不光是渔民,连带着冷链、加工、物流、零售全线受冲击。这就像一根绳子,一头拽住了日本的渔业,另一头就牵动了整个地方经济的神经。 而且别以为日本可以轻松“找替代市场”,现实是,全世界对核污染水这件事都有疑虑。日韩关系虽然近,但韩国国内也有不少反对声音。 欧美市场对日本水产品的信任也在下降。所以中国这一招,说白了就是精准掐住了对方的“命门”。这事从表面上看,是一场关于食品安全的政策反应。 但背后其实是一次清晰有力的国家利益捍卫。有些人总觉得“打仗”必须要有炮火,其实真正在新时代,国家间的较量更多是比谁能在关键时刻稳住局面、切中对方要害。 而中国这次的应对,不是简单的“抵制”,而是基于科学评估和国家安全考量的果断决策。这种处理方式既合规又有效,比起吵架、抗议或者空喊口号,实际得多。 再看高市早苗这个人物,作为一个典型的鹰派政治代表,她在中日关系上一直态度强硬,言辞激烈。但问题是,政治上的强硬如果背后没有经济支撑,终究只是空壳子。 中国这两年在供应链、安全政策、出口管控方面频频出招,尤其在关键原材料领域,比如稀土、半导体制造相关的材料,中国手里掌握的资源优势非常明显。 日本再怎么强调“多元化”,也很难在短期内脱离对中国的依赖。这也正是为什么说,眼下这一系列举动,已经构成了实质性的“开战”。 只是方式变了,不再是过去那种传统模式,而是更隐蔽、更高效的较量。说到底,中国并不是挑事的一方,而是在用自己的方式捍卫国家利益、保护人民健康。 反观日本,面对国际质疑不但没有更透明,反而一意孤行,甚至拿“科学”当挡箭牌,把明明有争议的排放行为合理化。 这种做法在国际上并不讨好,反而让人更担心他们对环境安全的态度。而中国的做法,是国家治理能力的一种体现。不是简单地“抵制日货”。 而是通过政策手段、规则制定、市场调控等方式来表达立场,让对方在看似“和平”的状态下感受到真实的压力。 有趣的是,这种“无声的战场”,其实比真枪实弹还要复杂。它涉及到法理、民意、经济、舆论等多重博弈,稍有不慎就可能引发连锁反应。 在这个过程中,中国展现出的冷静、克制和精准,恰恰是应对复杂局势所必须的能力。很多国家看在眼里,也开始重新评估中国在全球治理体系中的话语权和影响力。 从历史上来看,国家间的重大冲突往往不是一夜之间爆发的,而是长期积累的结果。像这次中日之间围绕核污染水排放的博弈,其实就是一个典型案例。 它揭示了一个现实:现代国际关系中,谁能掌握话语权和市场规则,谁就能在没有战争的情况下赢得胜利。而中国,正在用自己的方式,把这套规则玩得越来越熟。 所以说,别再拿传统战争的标准去衡量今天的博弈了。现在的“战争”,可能就是一纸政策、一个禁令,甚至是一句声明。 但它背后藏着的是国家战略、产业结构、民意支持和全球态势的全方位博弈。而中国,已经在这场没有硝烟的战场上,占据了主动权。