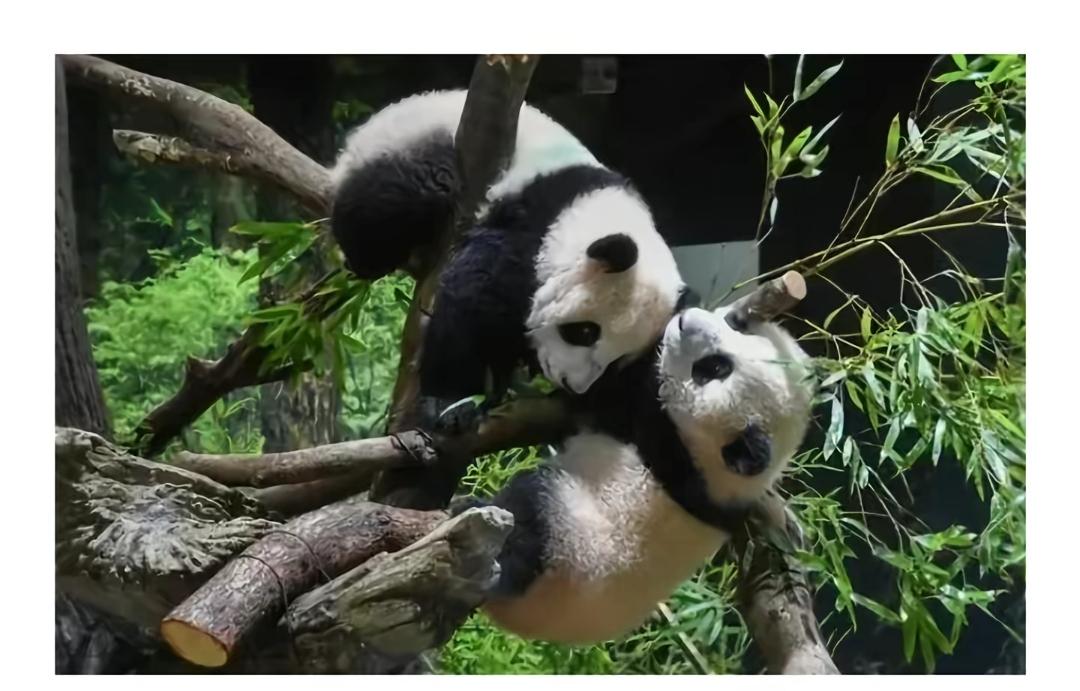

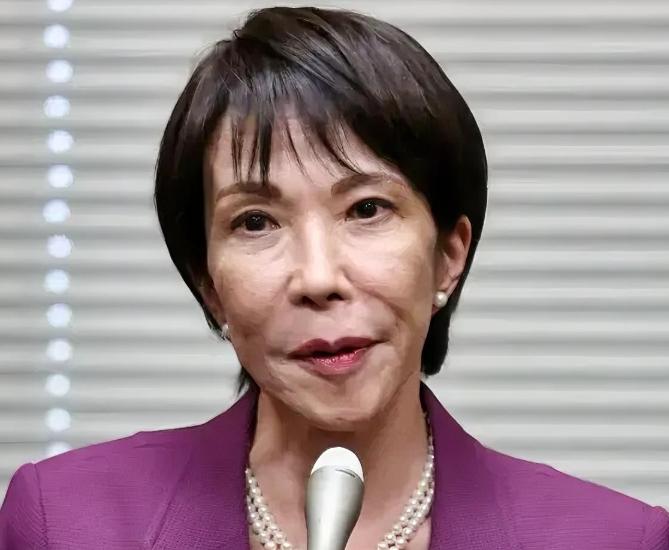

中国熊猫即将回国,都是高市早苗自己作的 日本人最近讨论最多的,就是动物园里的大熊猫马上要回家了。 东京上野动物园的售票窗口前,老人攥着褪色的熊猫纪念票喃喃自语;和歌山冒险大世界的礼品店里,“晓晓”“蕾蕾”的玩偶堆在角落,标签还没来得及撕下。 为什么曾经让两国国民会心一笑的“熊猫外交”,会走到今天这一步? 那些年,熊猫是中日关系的“温柔信使”——1972年“康康”“兰兰”抵日时,东京街头万人空巷,报纸头版标题写着“熊猫来了,春天就来了”;2011年东日本大地震后,“真真”在镜头前啃竹子的画面,成了无数日本人重建家园的精神慰藉。 可这几年,高市早苗们不会懂,那些趴在动物园栏杆上的孩子眼里的光,是如何被一次次政治挑衅熄灭的。她在台湾问题上的妄言、靖国神社的“拜鬼”行径,像一把钝刀,反复切割着本就脆弱的民间情感纽带。 中国外交部不止一次在记者会上点明:“国家间的友好合作,需要尊重为基。” 日本国内也有理性声音——前首相福田康夫就曾警告,“拿熊猫当政治博弈的棋子,是对民众情感的背叛”。 上野动物园2023年财报显示,熊猫展区贡献了近40%的门票收入;和歌山当地商户测算,熊猫相关商品销售额占旅游收入的三成——如今这些数字,正随着“归国倒计时”一天天往下掉。 65岁的佐藤记得,1992年带女儿看“欢欢”时,她非要把便当里的苹果留给熊猫;现在女儿带着外孙来,玻璃墙后的“晓晓”只是趴着,连抬眼都懒。 “熊猫走了,孩子们少了个认识中国的窗口。” 东京某小学的社会课老师在教案上划掉“熊猫观察日记”单元,笔尖停顿了很久。 答案藏在政客的演讲稿里,藏在一次次刻意制造的对立中。当“熊猫外交”被政治操弄成“外交筹码”,当民间善意被恶意解读为“软弱”,回家,成了熊猫们唯一的选择。 日本媒体做过民调,72%的受访者认为“熊猫归国是两国关系变冷的信号”,可高市早苗的支持者还在社交媒体上叫嚣“没熊猫也能活”——他们大概忘了,当年福岛核泄漏后,是中国送来的熊猫让避难所里的孩子第一次笑出声。 外交部最近的表态说得明白:“愿意继续熊猫合作,但前提是彼此尊重。” 这尊重,恰恰是高市早苗最不愿给的。 有人说,熊猫是面镜子,照见过樱花与牡丹同框的春天,也照见过寒冬里政客冰冷的算计。 当“晓晓”“蕾蕾”的笼舍空荡下来,空的何止是动物园的展区?