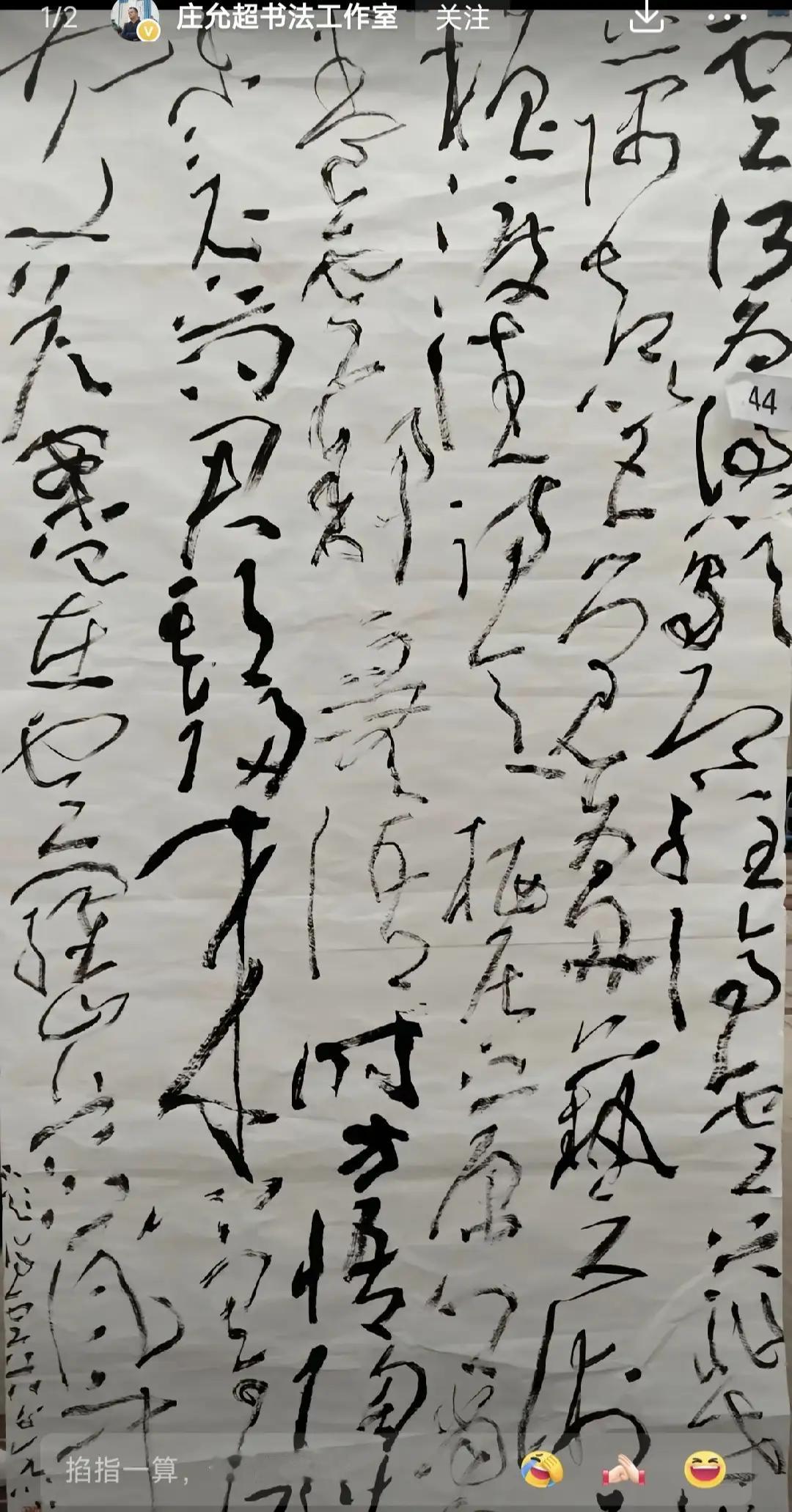

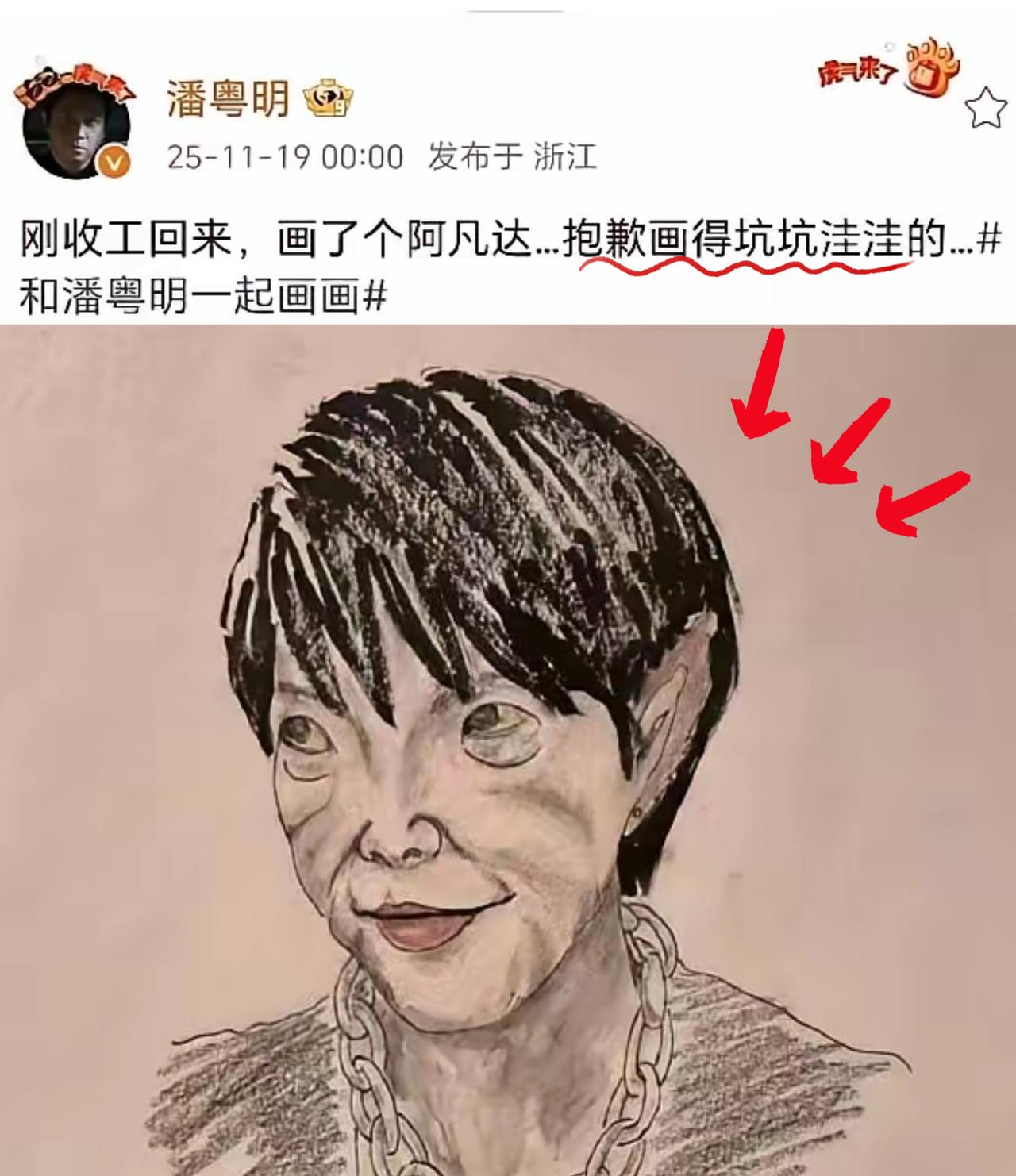

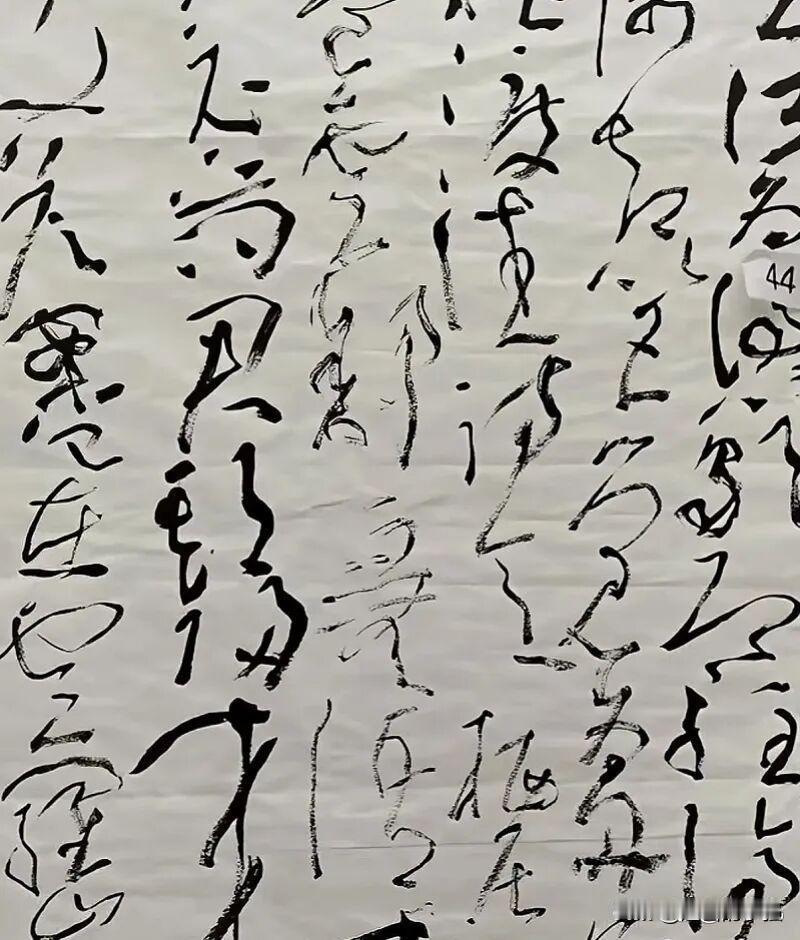

潘粤明发了幅画,网上炸了。画里是个“丑鬼”,一幅画没配半句解释,点赞直接冲五十万,全网都在猜是暗戳戳怼辱华品牌。 这位常把“专业画画的,业余才演戏”挂在嘴边的演员,早已将笔墨变成了生活的一部分。 酒店房间的书桌、片场休息的角落,一支毛笔、几张宣纸,便是他对抗喧嚣的方式——他曾在采访中笑言,书画是“讨好自己”的事,无关技巧,重在把心里的东西画出来。 画面中那个被他自嘲为“阿凡达”的形象,“坑坑洼洼”的线条下,藏着网友一眼捕捉到的细节:“往上偷撇的小眼睛”,脖颈间似有若无的项链,每一处都成了无声的语言。 有人说这是对某种丑陋嘴脸的精准勾勒,也有人从中读出了不卑不亢的态度;网络评论区里,解读声此起彼伏,但五十万点赞的背后,是公众对这种“含蓄表达”的集体认同。 他对黑白灰的偏爱早有渊源。 曾解释为何钟情熊猫题材,只因那独特的色调暗合中国传统哲学的阴阳相生——正邪、刚柔、明暗,这些对立统一的概念,恰是他当下人生态度的写照。 这份对传统文化的热爱,不止于纸上。 他创立的熊猫主题潮牌,曾带着水墨元素走进墨尔本时装周;个人艺术展上,传统书画与现代设计碰撞,让世界看见中国文化的当代表达。 笔墨功夫更非一日之功。 受父亲影响从小练习书画的“童子功”,如今已内化为他的一部分。 被业内评价“笔下有真功夫”的书法,连主演的“鬼吹灯系列”五部剧名——《龙岭迷窟》的苍劲、《云南虫谷》的诡谲、《怒晴湘西》的古朴,都由他亲手题写,笔锋随剧情气质流转,成了作品的独特印记。 “不争”是他常提的处世原则。 “是你的就是你的”,这份通透让他在演艺圈的名利场中保持清醒,专注打磨角色而非流量。 可当触及底线,这份“不争”便化作沉静的力量。 他没选择在社交平台高声表态,而是回到最熟悉的画布前,用线条和色彩完成了一次掷地有声的回应。 网络时代,太多人习惯用口号标榜立场,而潘粤明的画笔,恰似一股清流——它不喧嚣,却因真诚而有力量;它不直白,却让共鸣在沉默中生长。 这五十万点赞,或许不只是对一幅画的认可,更是公众对“有态度的表达”的向往:在纷繁复杂的舆论场中,总有人能用自己的方式,守住风骨,传递温度。

![人家不是不懂,是不好意思戳穿[滑稽笑]](http://image.uczzd.cn/5445932909010093702.jpg?id=0)

![真善美这三个字在于先生身上具象化了[祈祷][祈祷][祈祷]](http://image.uczzd.cn/9443610388633991459.jpg?id=0)