今天是精读君陪伴你终身成长的第4396天

精读君通识词典已上线2158个词条

侄女小文刚大学毕业不久,进了一家不错的广告公司。

前段时间还总跟我念叨自己干劲儿满满,在公司收获了不少好评,可最近一问才知道,她竟然在实习的最后一个月被开除了。

细问缘由,既不是能力不足拖了项目后腿,也不是违反了公司规章制度,仅仅是因为一份方案里的错别字。

原本在敲定方案时发现错字后,主管只是提了几句,同组的人也一起承担了责任,这事本就翻篇了。

可小文偏不,会后直接追进主管办公室,一个劲儿地解释起来:

“是因为两个字高度相似,所以才搞错的。”

“是因为那天熬夜加班看走了眼,不小心疏忽了。”

“审核的小张可能是看漏了,我回去也批评她。”

“这次问题是张姐发现的,她跟我是竞争关系,说不定是故意在领导面前放大问题……”

主管耐着性子听了十分钟,最后皱着眉对她说:“我关心的是怎么修正错误,不是你为什么犯错!”

结果没过一周,小文就收到了人事的开除通知,六个月的努力,全都打了水漂。

后来小文给我看了同组前辈给她发的话,我打心底里赞同。

“你总把精力放在解释上,反而像在掩饰自己的不专业。

过分的自证,就是在反向立人设。”

其实,为自己辩解本是人之常情,可一旦陷入必须证明自证清白的执念中,就容易把小事闹大、把关系搞僵。

一旦在别人心里立下了“有理说没完、无理搅三分”的人设,就会让周边的人避而远之。

小文本可以用一份更加完美的方案弥补自己的失误,却偏偏把心思都用在了自证清白上,让老板看到了她的玻璃心和低格局。

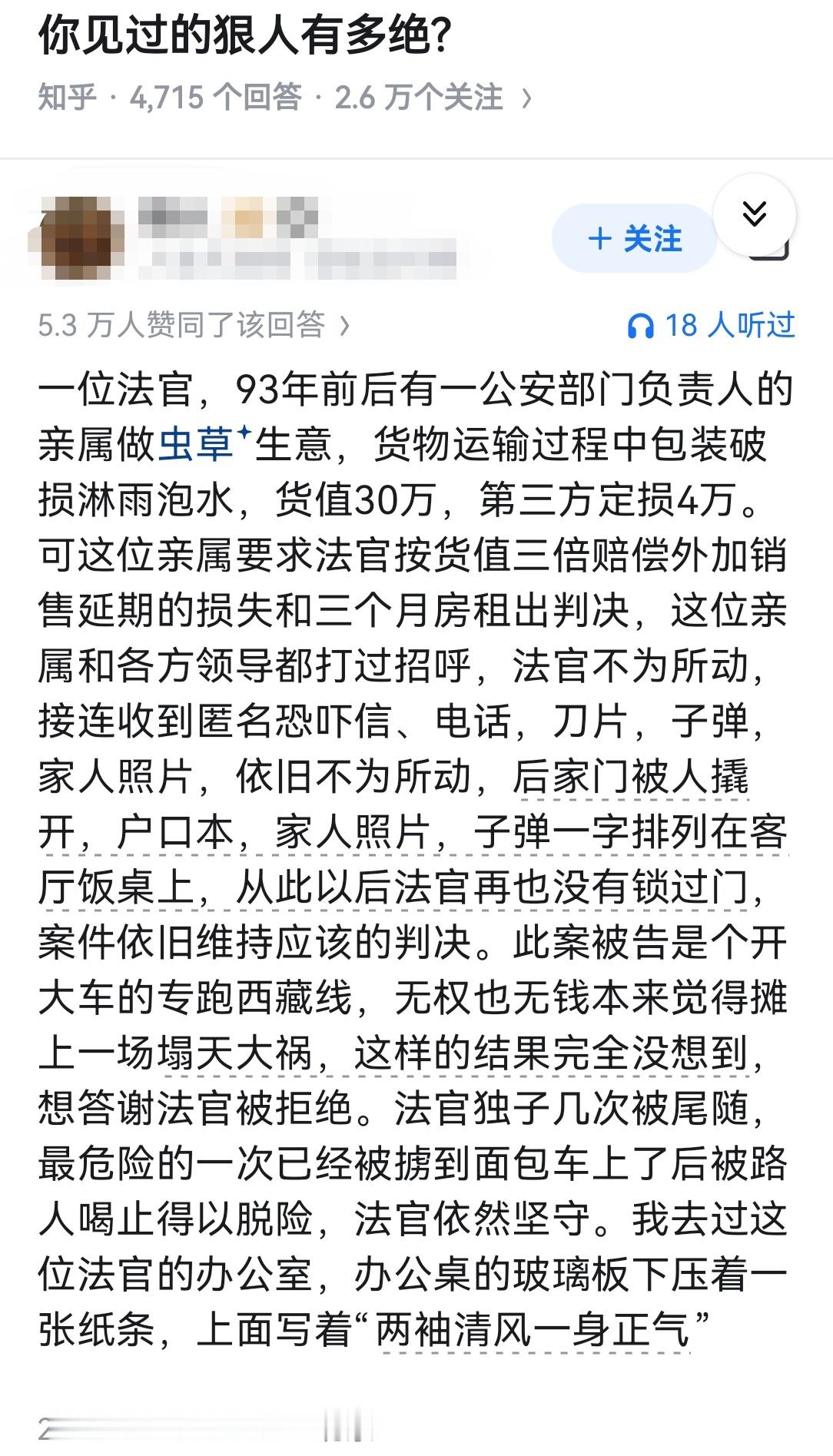

罗翔老师说过的一句话:“误解本是人生常态,理解反是稀缺的例外。”

不妨想想,你有没有为了让别人理解你,深陷自证陷阱的经历?

被误解时急着反驳,被质疑时忙着辩解,最后不仅没换来理解,反而消耗了自己、得罪了别人。

不过,这种情况,也不是无解的。

01

反复自证,是在给自己立负面人设

小文在公司里“爱解释”的人设,其实早有苗头。

两个月前,她和同事合作一个推广方案,客户临时要求修改创意,负责执行的同事误以为是小文传达错了需求,就在例会上提了一句。

按理说,拿出聊天记录澄清一下就行,可小文却当着全部门的面,从自己如何反复确认需求,讲到同事沟通的诸多问题,甚至越说越激动,越来越委屈。

最后还是领导出面打圆场,这事才算过去了。

可大家心里都犯嘀咕:明明是小事,至于这么上纲上线吗?

从那以后,只要团队里出点小问题,小文第一反应就是先解释,要么强调自己错而有因,要么就是各种辩解自己没做错。

久而久之,领导觉得她扛不住事,同事觉得她输不起——一个“脆弱又较真”的弱势人设就此定型。

你越执着于证明自己,越容易暴露自己的短板。

我常去一家饭店,老板不忙的时候总会出来跟客人拉拉家常,听听大家的意见。

每次遇到新鲜建议,或是客人对口味不满意,他都笑脸相迎,从不急着解释,而是会认真记下客人的要求和口味,转头就跟厨师调整配方。

每次去店里,常会听他跟客人说:“下次来您再尝尝,肯定按您的意思改到位”。

对比那些客人一提意见就翻脸,还嫌顾客挑剔的饭店,谁更受欢迎,一目了然。

似乎真正厉害的人,从不会把精力放在自证上。

嘴硬不如实力硬,辩实不如行动实。

为自己发声,这本没有错,可有时候,你越是急着证明自己没错,越显得心虚;越是忙着洗白自己,越容易被人抓住把柄。

与其在解释上费口舌,不如在做事上花心思。

当你用结果说话,把事办的漂漂亮亮时时,所有的质疑都会不攻自破。

02

把“清白感”看太重,其实是在给自己挖坑

我问小文:“当时老板没说要怪你,你为什么非要追着解释?”

她说:“我就是受不了别人觉得我不专业,只要想到他可能误会我,我就坐不住。”

这番话,不禁让我想起电影《让zi dan飞一会儿》里的一个情节。

六子在饭馆吃粉,却被人诬陷,说他吃了两碗粉,却只交了一碗的钱。

围观群众跟着起哄,六子急得面红耳赤,反复解释自己只吃了一碗,可没人愿意听。

最后,为了证明自己的清白,他竟当众剖开肚子,喊:“你们看!我是不是只吃了一碗?!”

结果呢?他是证明了自己的清白,却也丢了性命。

最后,围观群众一哄而散,只留下轻飘飘的一句“何必呢”。

清者自清,不纠缠于别人的误解,相信大部分人都很难做到。

可如果我们把清白感看得比什么都重,其实是在用别人的错误惩罚自己。

就像六子,明明可以转身离开,却非要和故意找茬的人较真。

明明可以用其他方式证明,却选择了最极端的手段。

很多人都能在六子身上看到自己的影子:

被同事甩锅时,非要当着全部门的面吵出个对错;被朋友误解时,非要一条条翻聊天记录证明自己;被家人质疑时,非要把过往的付出全说出来争个高下。

可你有没有发现?越是急着证明自己,越容易陷入被动。

陈丹青在《我们这个时代的怕与爱》里说过,没必要不断向别人证明你是怎样的人,因为有时候这是无效的,人们只愿意相信他们眼中你的样子。

面对无端的揣测和刻意的诬陷,若做不到完全无视,也不必急着跳出来自证。

与其把时间浪费在跟不值得的人掰扯,不如花时间想想怎么让自己变得更好,用实力堵住别人的嘴。

你的价值从不是靠别人的认可证明的,足够强大的实力、足够用心的行动,比苍白的语言更能说服任何人。

03

别替别人举证,你的回应要配上原则

不执着于自证,不代表遇到原则问题时要忍气吞声,其中的分寸就在于懂得“该争的争,该放的放”。

心理学有个概念叫“煤气灯效应”,说的是有些人会通过不断否定你的认知,让你陷入自我怀疑,最后逼你主动自证,从而掌控你。

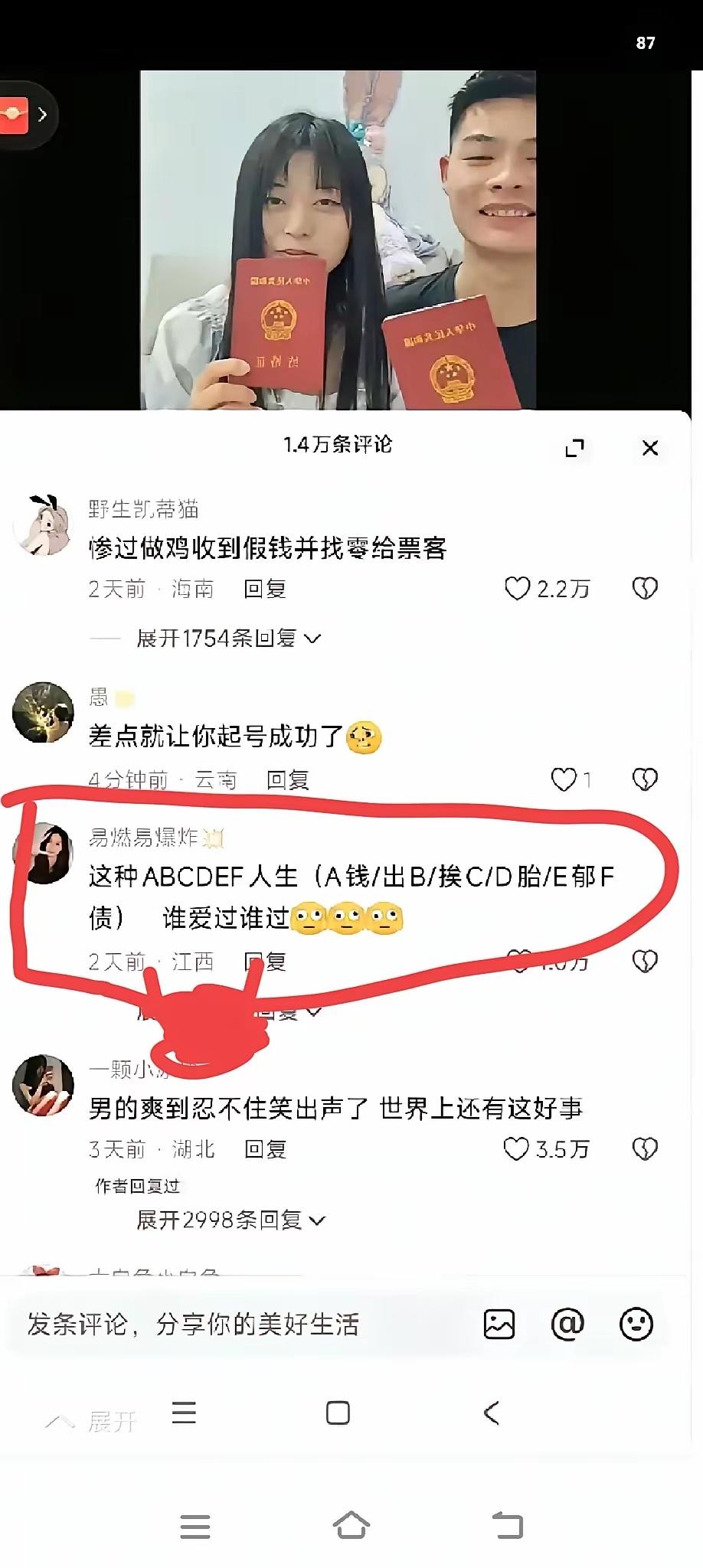

比如职场中,有些同事会故意把错误推给你,然后说“你要是没做错,怎么解释这么多?”;感情里,有些伴侣会质疑你的忠诚,然后说 “你要是问心无愧,就该把手机给我看看”。

这时候,要是你选择自证,那就已经输了。

因为你掉入了对方的陷阱,替对方找寻到攻击你的理由,帮助对方完成了“否定你”的流程。

你越急着证明自己,越容易被对方抓住漏洞,最后反而说不清。

正确的做法,是把举证责任还给对方。

如果对方质疑你,让他拿出证据;如果对方诬陷你,让他承担后果。

三毛曾说:

“你对我的百般标识和注解,解读不了万分之一的我,却能呈现一览无余的你。”

你要记住,不是所有质疑都值得回应,不是所有误解都需要澄清。

对于无关紧要的人和事,一笑而过就好;对于涉及原则的大事,让对方举证即可。

你的时间和精力,该用在值得的事情上——比如提升自己、做好工作、珍惜身边人,而不是浪费在替别人填坑的自证里。

04

写在最后

生活中,我们总会遇到质疑、误解和诬陷,有人急着自证,最后把自己拖进泥潭;有人懂得冷静,用实力和原则守住底线。

但其实,人生从来不是一场“证明赛”,不需要向所有人证明自己没错、自己优秀、自己值得。

不必理会负面的标签,因为实力才是最好的名片;不必把清白感当命根,因为格局才是最大的底气;不替别人承担举证责任,因为原则才是最后的底线。

你是什么样的人,做过什么样的事,时间会给出答案,实力会说明一切。

当你活得足够坚定、足够强大时,所有的质疑都会变成欣赏,所有的误解都会变成理解。

作者:如青,温暖如初,青涩慢染。

![他先走没事,你先走就可能会出事[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/415854741542318792.jpg?id=0)

评论列表