京武功夫如是说:

京武功夫如是说:练武不练功,到老一场空。何为功?功夫也。

在世人眼中,功夫常与武术混为一谈。然真正习武之人都明白,武术是形,功夫是魂。

一个人可能练了十年武术,但若未得法,仍可谓“毫无功夫”。

唯有当体能增长、巧力渐生,招式间蕴含功力,方能称得上有功夫在身。

功夫的二元一体:体力与巧力功夫的增长,本质上是人体运动能力的全面提升。

它体现在两个方面:

体力是基础,是肌肉纤维收缩克服阻力的能力,直接表现为能担多重、能击多猛。

科学研究表明,肌肉横断面每增加1平方厘米,便可提高6-12公斤力量。

而巧力(内劲) 则是功夫的精髓,是神经、肌肉、筋膜系统高度协同的产物。

内劲的发力并非局部肌肉紧张,而是“其跟在足,发于腿,主宰于腰,通于背,行于手指”的完整动力链。

现代运动科学发现,内劲的本质是神经-肌肉-筋膜系统的协同效能,通过训练可实现整体联动,调动全身关节与筋膜链协同做功。

功夫的绝对与相对:认知自我极限

功夫的绝对与相对:认知自我极限功夫中有“绝对性”一说。正如泰森与甄子丹的对比,不同个体因先天体质、训练方向不同,存在着几乎无法跨越的功夫鸿沟。这种差异源于身体素质的先天基础与后天发展的极限。

然而,对习武者更有意义的,是功夫的“相对性”。

纵向比较,今日之我较昨日之我有所进步,便是功夫增长。

譬如,初习者打沙袋可能只有100斤力,经年苦练后可达150斤,这便是功夫相对自身的增长。

横向比较,则需明了自己在武术修行中的位置,既不妄自尊大,也不妄自菲薄。

京武注:

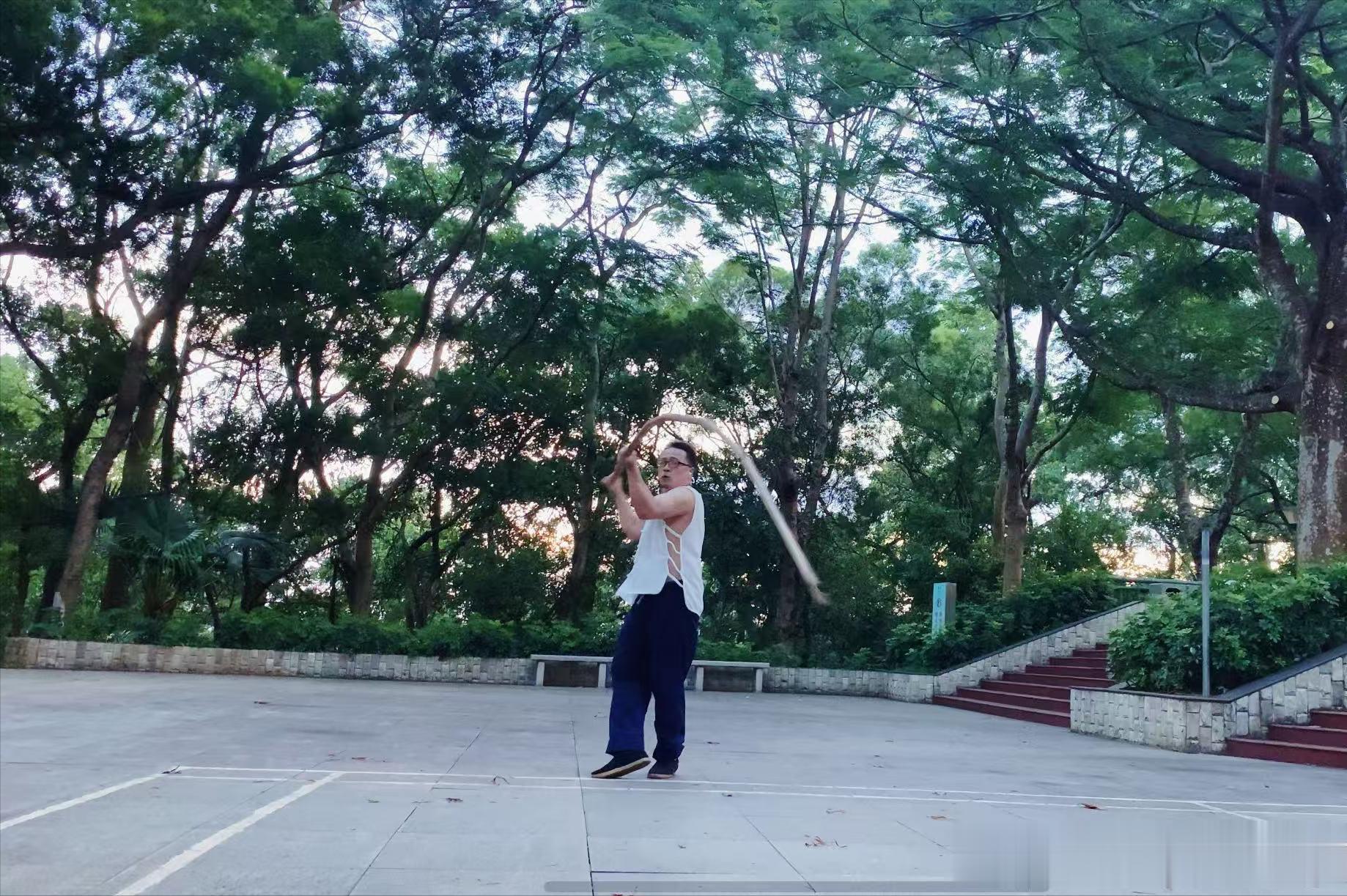

三四月,京武左膝盖的股四头肌还处于萎缩状态,一到阴天下雨会导致左膝盖疼痛。经过大半年的修行,站桩、单式单操、古武拳法、枪棍等传武的盘炼,较之以往,能感受到“劲儿”之松沉、松静。

功夫增长八大因素:全面审视修行之路

功夫增长八大因素:全面审视修行之路年龄因素:

人在30岁左右体力达到高峰,之后逐渐下滑。

但巧力训练可延缓这一过程,甚至“以巧补拙”。

体力因素:

包括白肌纤维比例、肌肉横断面大小等先天条件。

但后天科学训练可以极大改善肌肉协调功能。

文化因素:

文化高者善于总结规律,文化低者若心无杂念,亦可能直指本质。

功夫既需思维,也需“忘我”。

悟性因素:

悟性不同于文化,而是举一反三的思维能力。

它决定了习武者对内在规律的把握速度。

习惯因素:

日常生活习惯会影响运动模式的养成。一个步履沉稳的人,自然更易掌握发力要领。

性格因素:

性格过细者易纠结细节,性格粗犷者可能把握大方向而忽略细微。

最佳状态是粗中有细,大开大合间不失精妙。

身体条件:

包括体型、体重等。体格粗壮者力量较大,但轻灵者可能更擅巧力。

环境因素:

周围是积极向上的同修还是消极排斥的同伴,会极大影响功夫进展。古人云“近朱者赤”,习武环境至关重要。

内劲修炼:从“一年半载”到“十年不出门”

内劲修炼:从“一年半载”到“十年不出门”传统有“一年半载见功夫”之说,指的是初级内劲感受可在3-6个月内获得。

内劲训练方法多样:

站桩可使筋骨与呼吸联动;

逆腹式呼吸能让气息“点燃”核心力量;

意念导引则实现“以意领气”。

重要的是,内劲修炼是一个“以形炼意,以意导气,以气催力”的闭环过程。

而“十年不出门”则指功夫的圆满境界需长期历练,直至一动无有不动,形神合一。

这个过程没有捷径,唯有“功夫”二字——真正的时间与精力投入。

结语:功夫即修行功夫增长犹如人生修行,需直面自身局限,理解绝对差异,却在相对比较中寻求突破。

它不仅是击倒对手的能力,更是认识自我、超越自我的途径。

在功夫修行中,我们追求的并非一定要成为泰森那样的绝对力量拥有者,而是在自身条件基础上,达到体力与巧力的最佳平衡,实现功夫的最大化发展。

这才是中国武术中“功夫”一词的真正深意。

京武功夫写于深圳

2025年10月25日

京武功夫如是说:本平台收录的各武术前辈及武友的言论,只为个人学习,方便拳友同修参阅,因个别图文资料来源(作者)转载不清晰而未署名,望见谅。尊重原创作者版权,期望各友留言点评告知(删除),欢迎投稿分享传播。