京武功夫如是说:

京武功夫如是说:学拳的态度里,藏着一个人最真实的品性

古人云:“拳品即人品。”这一观点在武术界流传已久。

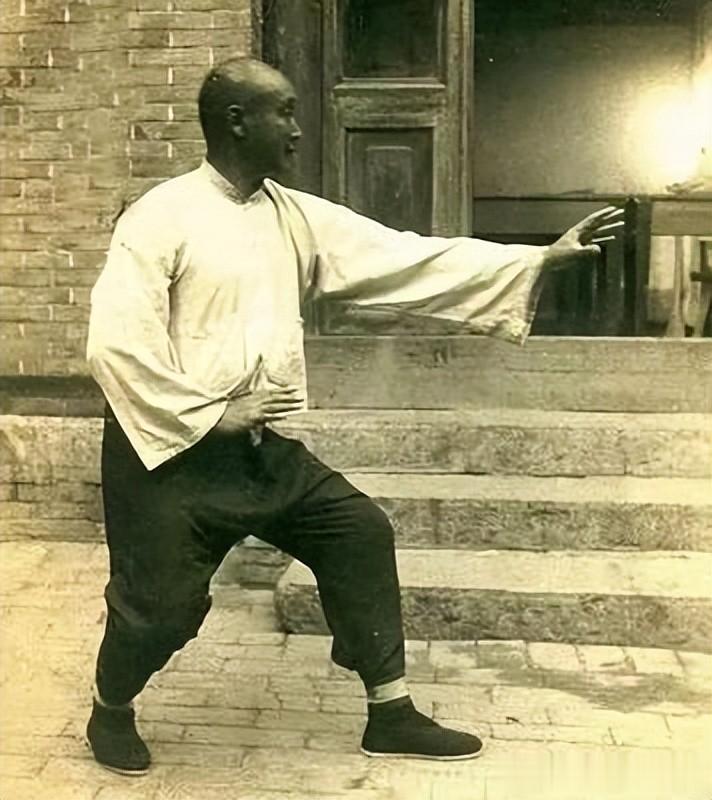

所谓拳品,指的是一个人在学拳、练拳过程中所表现出来的举止行为和精神面貌。

从一个人选择何时练拳、如何练拳、为何练拳,以及练拳时的姿态和态度,我们能够窥见其真实的品性和人格特质。

一、拳品即人品的具体表现

一、拳品即人品的具体表现不同学拳态度反映的不同品性:

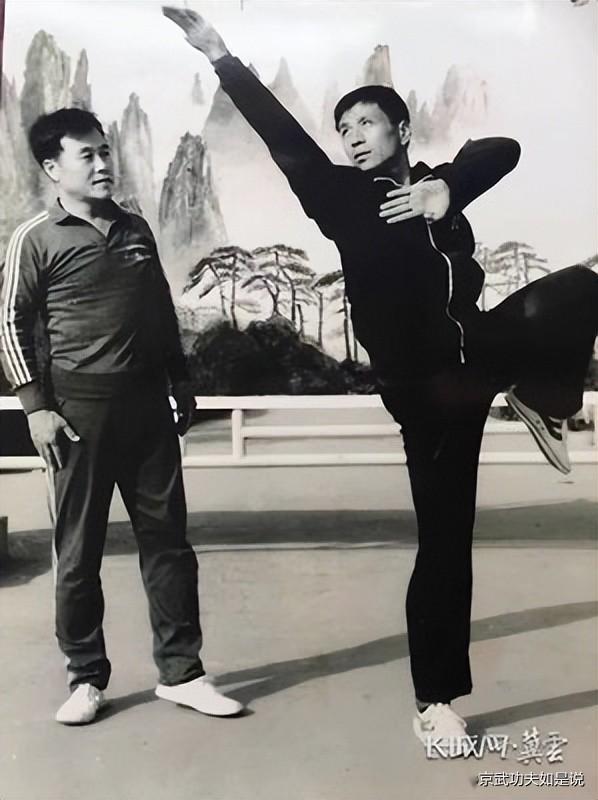

急功近利型:有些人学拳第一天,就追着老师问“我何时能够推倒公牛,以一当十?”这种人通常功利性强,性格急躁,缺乏持久力。他们追求的是速成和表面的胜人一筹,而非真正的技艺提升。缺乏自律型:在与师兄弟一起学拳时,有些人在老师示范过程中忍不住左顾右盼、抓耳挠腮。这类人通常自律能力较差,难以在任何领域取得突出成就,因为他们缺乏专注力和自我约束能力。立场摇摆型:今天看李老师拳架漂亮就拜入门下,明天看张老师会推手又改换门庭,后天觉得赵老师门徒众多人脉丰富再投诚门下。此类人缺乏定性和主见,立场不坚定,在人际交往中也不值得深交。过度自卑型:有些人学拳一段时间后,仍总觉得自己练的拳难看,担心他人嘲笑,从不在人前打拳。这类人通常内向羞涩,过度在意他人眼光,内心不够淡定从容,容易受外界影响。领袖气质型:有些人学拳不仅自己能风雨无阻地坚持,还能带动身边的同事朋友一起学习。这类人具备恒心、毅力和领导力,在工作和生活中也能成为他人的良师益友。 二、练拳之道的深层内涵

二、练拳之道的深层内涵练拳讲究“道”,而“拳道”不仅是技艺的提升,更是心灵的净化与升华。它是一条通向内心平和、人生觉悟的道路。

1. 拳道是“正道”

拳道必须是中庸之道,即不偏不倚的正道。它不仅是追求身体的舒适,更是通过身心和精神的全面满足,达到享受快乐的目的。由正道引导的练拳过程,构成一种平衡的修行。

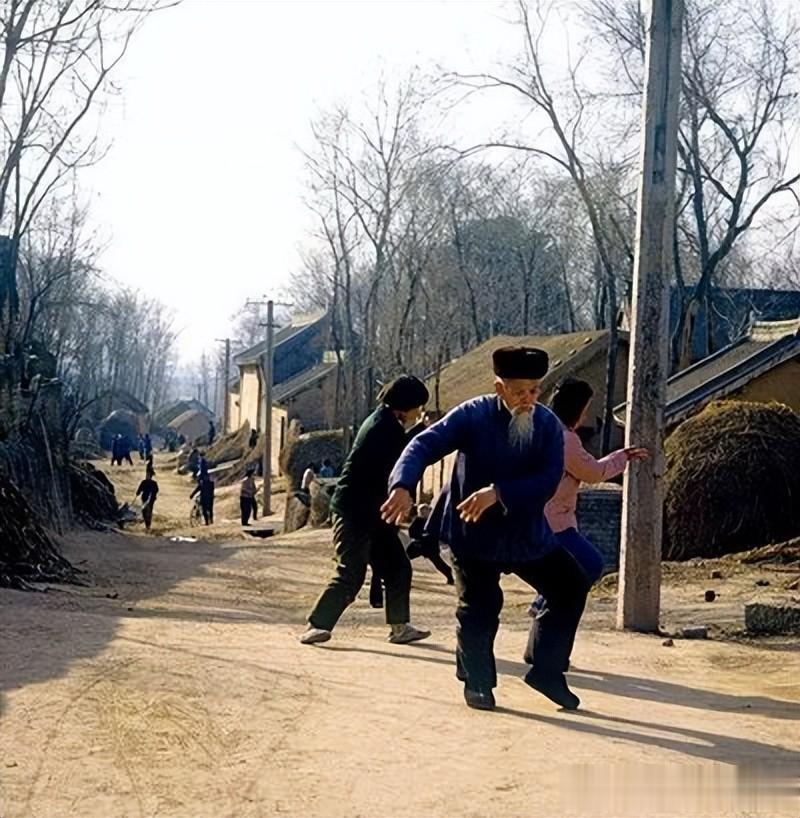

2. 宁静是修行的基础

练拳需要内心宁静,宁静能够养生、开悟、生慧、明道。宁静不是平淡或平庸,而是一种充满内涵的幽远境界。在宁静中练拳,能培养气质,达到更高的修行境界。诸葛亮在《诫子书》中强调:“非宁静无以致远”,这句话同样适用于拳道修行。

3. 拳道是身心融合的过程

练拳之道是在长期过程中,从内心走向外在世界,再从外在世界回到内心形成的道路。它能够从简单走向复杂,又能将复杂归于简单,实现自由往来的境界。这一过程促进了人格的全面提升。

三、练拳作为修行的人生哲学

三、练拳作为修行的人生哲学练拳是一种动态的心灵旅行,是依循高尚举止和文雅行为规范,培育内心平和的过程。它通过外在形式促进内心的成长,提升人格,让人享受真正的善与美。

完美拳人的两种品性:

悲心:代表慈、爱、善、恕等高尚情操,是心的质量。慧性:代表理智和思想方面的质量,来自于学习和实践。一个完美的拳人必须同时培养悲心和慧性。只发展情感而忽略理智,会使人成为“好心的傻瓜”;只发展理智而忽略情感,则会使人变成铁石心肠、缺乏同情心的人。

四、结语:以平常心品味拳道

四、结语:以平常心品味拳道每个人对不同拳术之美会有不同的感受:

陈式太极拳有着历时悠远的朴实,杨式太极拳有着大家风范的气质,武式太极拳有着王宫贵族的城府。重要的是,我们不必试图占有所有喜爱的东西,而是以一颗平常心去品味一套拳,从中获得快乐与坦然。

当练拳真正成为一种修行时,它不再仅仅是外在技术的磨练,更是内在品性的锤炼。在这个过程中,我们不仅锻炼了身体,更提升了自己的心性和品格,使拳品与人品达到和谐的统一。

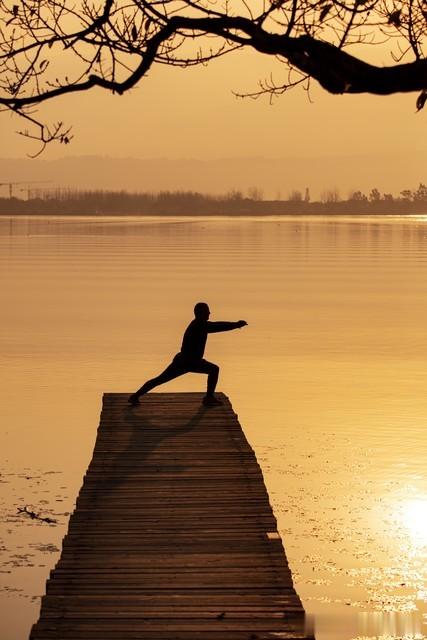

正如拳谚所云:“拳路如江河,一路向东,不复回头。”

拳道修行如同人生修行,一旦踏上这条路,便需心怀敬畏,脚踏实地,在中正、柔韧、灵活、自省中,朝着心中的目标坚定前行。

京武功夫如是说:本平台收录的各武术前辈及武友的言论,只为个人学习,方便拳友同修参阅,因个别图文资料来源(作者)转载不清晰而未署名,望见谅。尊重原创作者版权,期望各友留言点评告知(删除),欢迎投稿分享传播。

京武功夫如是说:本平台收录的各武术前辈及武友的言论,只为个人学习,方便拳友同修参阅,因个别图文资料来源(作者)转载不清晰而未署名,望见谅。尊重原创作者版权,期望各友留言点评告知(删除),欢迎投稿分享传播。