自我与非自我之间的界限是什么?这条界限是否总是清晰可辨,还是会在某个瞬间模糊、消融?

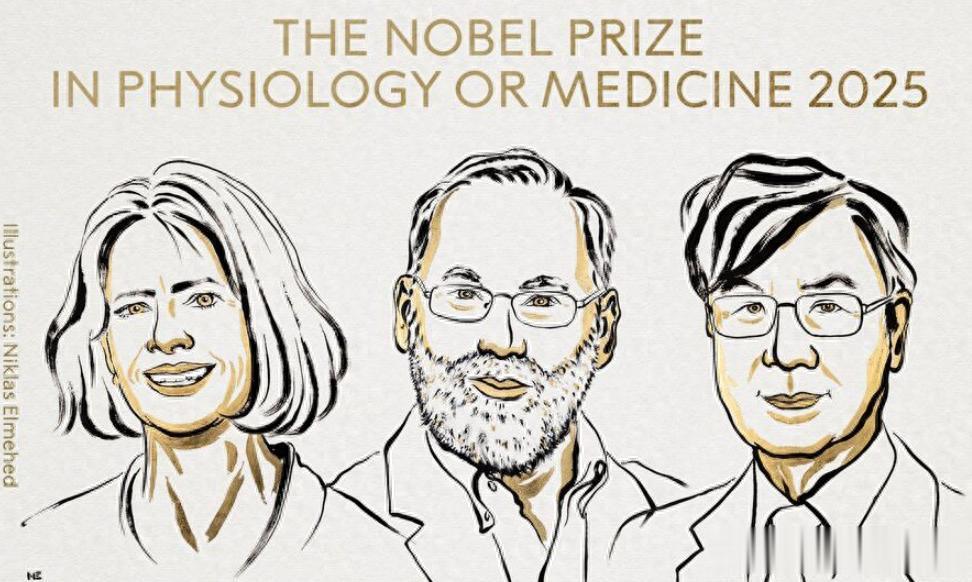

美国学者布朗柯(Mary E. Brunkow)、蓝斯德尔(Fred Ramsdell)和日本免疫学家坂口志文

这个深刻的哲学问题,启发了今年诺贝尔生理学或医学奖得主之一——坂口志门(Shimon Sakaguchi)。正是这种对于“自我”的执着探问,使他将一生奉献给了免疫学的研究。

人体是一个奇妙而复杂的系统。按理说,免疫系统的职责是守护“内在秩序”,识别并清除外来入侵者。然而,有时它却反过来攻击自身——仿佛“守护者”成了“叛徒”。坂口正是从这种“自我攻击”的悖论出发,揭开了调节性T细胞(Regulatory T cells)的神秘面纱,为人类认识免疫系统的平衡机制奠定了基础。这项重大发现,使他荣获诺贝尔奖。

坂口的父亲是一位高中教师,曾学习哲学,也是一名文学爱好者。这样的家庭氛围,使他从小便热爱绘画与阅读,思考人与世界的关系。虽然他最终选择了科学之路,但哲学的思辨精神早已深植于心。父亲曾告诉他:“科学是一条安静而持久的道路。”正是这句话,让他在科研的崎岖中,始终笃定。

10 月 6 日,在大阪府吹田市的大阪大学宣布诺贝尔奖获奖者后,坂口志蒙向媒体发表讲话

日本的科学传统据不完全统计,在诺贝尔奖一百余年的历史中,近千位获奖者主要来自欧美发达国家。而在亚洲范围内,日本的获奖者数量位居首位。截至目前,日本共诞生了30余位诺贝尔奖得主,涵盖物理、化学、生理学或医学、文学等多个领域。其中,获得生理学或医学奖的日本科学家已有6位。这一成就不仅体现了日本在基础科学领域的深厚积累,也展现出社会对科研探索的持续尊重与投入。坂口志门,正是这股精神传承中的重要一环。

“怀疑”中的乐趣坂口回忆道,在职业生涯的早期阶段,他的研究常被质疑为“充其量只是可疑的假说”。面对质疑,他并未气馁。相反,他从研究本身中找到无尽的乐趣。

《论语》有云:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”坂口深以为然。他不仅“知”科学之理,更“好”其难、“乐”其研——在不确定与孤独中,体会发现的喜悦。

科学杂志《牛顿》曾引用他的一句话:“人类的一切努力都需要时间。”在追求效率与速成的时代,这句话更显得沉稳而有力。“研究界总有潮流,”坂口说,“但我们不能忘记,科学需要时间。尤其在这个时代,一切看似触手可及,更要稳扎稳打。”

在他看来,科学的意义不仅在于结果,更在于思考本身。回到那个最初的问题——“自我与非自我的界限”,坂口认为这正是免疫学与哲学交织的节点。那是一种对存在之“我是谁”的科学探寻。

科研的信念与温度

科研的信念与温度当被问及获得诺贝尔奖的感受时,坂口笑着说:“我原以为,也许要等研究进一步发展后才可能获奖。没想到在这个阶段就得到认可,既惊讶又荣幸。”

当记者问他第一个告知的人是谁时,他显得有些害羞:“当然是我的妻子。我们已经一起工作很久,所以——”,他的妻子纪子(Noriko),现年71岁,是一名医生,也是同一实验室的客座教授。几十年来,她始终陪伴在他身边,共同经历无数个实验与失败的夜晚。

坂口的研究之路并不平坦。上世纪70年代,免疫抑制细胞研究一度兴盛,但因缺乏确凿证据,很快沉寂。“当我发表相关论文时,人们惊讶地问:‘居然还有人在研究这个?’”坂口回忆说。“这不是一个受欢迎的想法,而且获得经费很困难。”,然而,他没有放弃。“我相信,这个奖项不仅属于我个人,更属于世界各地那些怀有同样信念的人。”

当被问及未来的计划时,坂口回答:“我想继续工作,趁我还能做研究的时候。过去我做的是基础研究,但现在希望能更接近临床——探索与疾病治疗和预防相关的方向。”

当记者问他座右铭时,他微笑着说:“我没有什么精妙的四字成语。面对实验和论文,我常提醒自己——‘一步一个脚印’。”他补充道:“如果你珍惜你所热爱的事物,它会慢慢成形。等你回头,就会发现自己抵达了一个有趣的境地。只要如此,任何领域都值得沉醉。”

在新闻发布会上,坂口深情地向妻子致谢:“她是我最敬佩的同事,也是我最大的支持者。她看到了和我一样的世界。”,两人二十多岁时在爱知癌症中心相识——那时他是研究生,而她是名古屋市立大学的在职医生。1979年结婚后,她成为皮肤科医生,并于1983年与他一同赴美,陪伴他度过科研最艰难的岁月。

如今,这对科研伴侣仍携手前行。致力于基于调节性T细胞的创新疗法研发。,“我很享受新的挑战,”坂口笑着说。纪子补充道:“我觉得自己正值青春年华。”在未来的日子里,他们将继续合作,像几十年前那样,在实验台前相视而笑,追寻科学与生命的答案。

或许,真正伟大的科学家并非从未动摇,而是在动摇中依然笃信,在不确定中依然热爱,并在无尽的探索中,找到属于自己的“自我”。

评论列表