文|老达子

本文共3192字,阅读时长大约6分钟

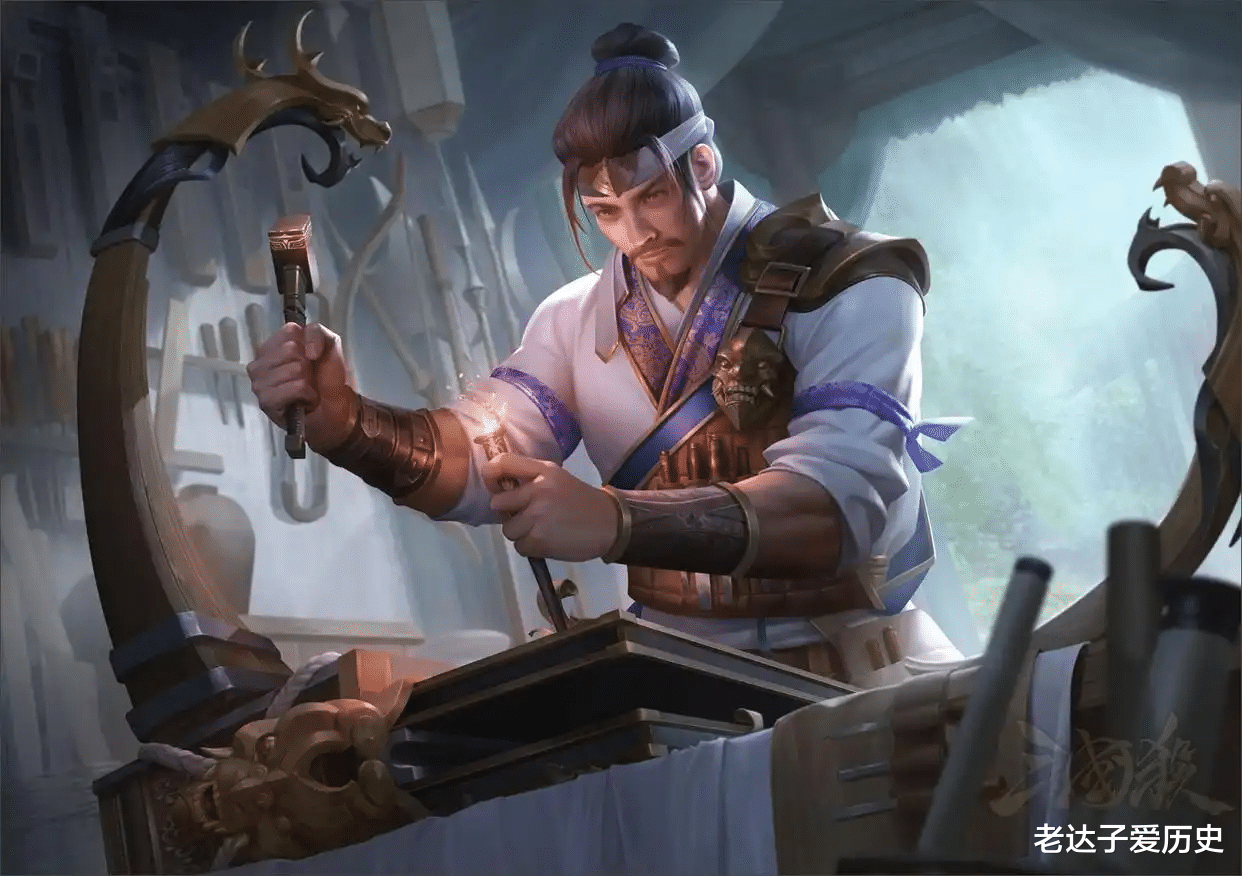

前言最近翻《三国志》时,我总爱停在《杜夔传》那页,不是为了看杜夔的音乐故事,而是注文里藏着个被正史漏掉的大人物。裴松之写得直白:“马先生钧,字德衡,天下之名巧也”。

可就是这个天下名巧,在陈寿的正史上连独立传记都没有,只在别人的故事里当了回背景板。

这太冤了。他造的翻车(龙骨水车),复原的指南车和织机等等,在当时都是非常先进的。今天,咱们就聊聊这个三国机械鬼才,看看他的发明有多牛,又为啥被历史冷落了呢?

龙骨水车:让浇水变小孩游戏马钧的第一个神作,始于一场生活麻烦。

他住在洛阳时,家里有块空地想种园子,可没水浇。换普通人可能就放弃了,可马钧是技术狂,盯着地琢磨了三天,做了个“翻车”。

根据裴松之注《三国志》引的《马钧传》记载:“居京都,城内有地,可以为园,患无水以灌之,乃作翻车,令童儿转之,而灌水自覆,更入更出,其功百倍于常。”

翻译过来就是:这玩意儿让小孩转个把手,水就自己流进园子,循环往复,效率比原来高一百倍。

我小时候见过王爷爷用翻车,印象特别深:木头做的长槽,里面串着像龙骨一样的木片,一头放进井里,转把手时,木片顺着槽把水刮上来,流进旁边的菜地里。

王爷爷说:这东西比抽水机好用,不用电,还不挑地形,山沟里的地,抽水机进不去,翻车能扛进去。

马钧的第二个发明,更颠覆认知,他复原了传说中的指南车。

咱们都听过黄帝战蚩尤的故事:蚩尤放迷雾,黄帝用指南车辨方向,才打赢了仗。可这只是传说,直到东汉张衡,都没人能造出真正的指南车,张衡画了图纸,可“虽有其说,莫有能成者”。

马钧偏不信邪,《马钧传》里记录:“于是使钧作之,其指南车成”。短短一句话,可背后的难度可想而知。要让车子不管怎么转,上面的指向标都指着南方,得用齿轮传动啊!

可那时候没有现代机械理论,全靠马钧试错:锯木头做齿轮,咬不合适就改大小,轴歪了就调角度,试坏了不知道多少根木头,才做出这么个神器。

据说魏明帝曹叡专门召见他,让他在朝堂上演示。当马钧推着车子转了三圈,上面的木人始终指着南方时,满朝文武都看傻了,这不是传说里的神物吗?居然真的做出来了!

后来,指南车成了皇家仪仗队的标配,皇帝出行,前面推辆指南车,既气派又实用(防止队伍走歪)。可没人记得,这背后是马钧熬了无数个夜的试错。

最让我觉得科幻的,是马钧的木鸟。

《马钧传》里说他“尝作木鸟,置机枢于内,能飞数里”,把机关藏在木鸟肚子里,能飞好几里地!这是什么概念?1800年前啊,连飞行都还是传说,马钧居然做了个会飞的木头!

我想象过那个场景:洛阳城的空地上,马钧把木鸟放在地上,拧了拧肚子上的机关,木鸟的翅膀扑棱扇起来,越飞越高,最后飞到邙山上。围观的人喊着快看!木鸟飞了!,小孩追着跑,大人踮着脚看,连路过的官员都停下马车,这不是神仙法术吗?

可惜的是,木鸟没流传下来。有人说材料不行(木头太重),有人说马钧没传图纸(工匠靠手口相传),但就算这样,马钧的飞行梦也够超前了,比蒙哥尔费兄弟的热气球(1783年)早了1700年!

织机大瘦身:从六十蹑到十二蹑马钧的第三个发明,直接改变了丝织业的天花板。

三国时的绫机,有多麻烦?五十综(经线的分组)就得用五十蹑(踏板),六十综就得六十蹑。妇女织绫时,脚要踩六十个踏板,手还要扯经线,一天下来腿酸得抬不起来,也织不了几尺绫。马钧看了直摇头:这也太费时间了!

他把绫机改成了十二蹑,不管多少综,都用十二个踏板控制。《马钧传》说“其功百倍于常,其实不止”。根据后来的计算,效率至少提了十倍!

这一改,直接让曹魏的丝织业爆火。当时洛阳的丝绸店,全摆着用新织机织的魏绫,花纹更密,手感更软,价格还比以前便宜。吴蜀的商人挤破头来买,连孙权都派人偷偷买了几匹,说比吴绫还好用。

马钧的齿轮转得再快,也没法追上时代的脚步。

他的这些能解决问题的巧思,终究没能像西方工业革命那样,把中国推进机器替代人力的时代。不是他不够聪明,是他撞在了三道时代的墙上:技术的天花板、社会的地板,还有认知的围墙。

每一道墙都像一块浸了水的棉花,把工业革命的火苗捂得严严实实,连烟都没冒出来。

第一堵墙:技术的单点聪明马钧的发明,本质是手工木作的极致,所有零件都是木头雕的,齿轮是木齿,转轴是木轴,连指南车的差动装置都是木片拼的。

这不是他不想用更好的材料,是三国时期的冶金技术,撑不起机械的耐用性。当时最结实的钢是百炼钢,但那是用来做宝剑的(比如曹操的孟德剑),没人会把钢材浪费在织机的踏板或水车的齿轮上。木齿轮转个几百圈就会磨得齿牙松动,龙骨水车的木板泡在水里半年就会腐烂。

马钧的巧,全耗在修修补补上了。《马钧传》里提过他的指南车:“运转自如,然木齿易损,每旬日需修一次”,连皇帝的宝贝玩意儿都得十天修一回,更别说农民用的水车了。

更关键的是,没有标准化生产。马钧的织机是量身定制的:给张三家的女工改一台,得调整踏板的位置;给李四家的织坊改一台,得换绳子的长短。

他没法像工业革命时的英国工匠那样,画一张图纸就能批量造一千个一模一样的齿轮。所有巧都藏在他的手指缝里,他死了,技术就断了。

就像今天你发明了一台手工版智能电饭煲,好用是好用,但没法批量生产,也没法修。这样的发明,顶多让邻居夸你手巧,绝不可能引发家电革命。

工业革命的核心是规模化生产,而规模化的前提,是社会有多余的需求。比如大家不再满足于自己种粮自己吃,而是想种更多粮卖钱,不再满足于自己织布自己穿,而是想织更多布换衣服。

但三国时期的中国,连吃饱饭都成问题。

《晋书・地理志》里有组扎心的数据:东汉永和五年(140年),全国还有约5000万人口;到三国末年(280年),只剩1600万,三分之二的人没熬过失乱。

洛阳城外的荒地比农田多,农民种一亩地得防着兵匪抢,女工织一匹绫得藏着怕征税。马钧的龙骨水车再好,农民顶多用来多浇半亩地,不会想着开个农场种十亩地。他的十二蹑织机再快,女工顶多多织一匹绫,不会想着开个织坊雇十个人。

当整个社会都在求生存,提高效率就成了奢侈品。就像你在沙漠里快渴死了,有人给你一瓶超好用的自动饮水机,但你最想要的,其实是一口能喝的水。不是饮水机不好,是时代没给它有用的机会。

第三堵墙:认知的奇技淫巧马钧最委屈的,不是他的发明没人用,是没人认为他的发明有价值。

当时的名士圈里,机械是旁门左道。裴秀(西晋地图学家,当时是曹魏的尚书)跟马钧争论指南车,直截了当地说:你这是不急之务,皇帝要打刘备、防孙权,谁在乎能不能不迷路?

曹羲(曹爽的弟弟,当时的中领军)更直白:“马氏之巧,虽能动人,然无益于国用”。意思是:你做的东西再好玩,能帮皇帝打胜仗吗?能让国家多收税吗?

连替他说话的傅玄,都得先道歉:“马先生的巧,不是奇技淫巧,是能让老百姓少费力的巧啊!”(《马钧传》载傅玄语:“马先生之巧,乃天下之公器,非私智也。夫同情者相妒,同事者相害,中人所不能免也”)。你看,连辩护都得先撇清奇技淫巧的帽子。

在士农工商的排序里,工是最末等的。马钧一辈子只当过博士(闲职,负责教学生),连个工部郎中之类的技术官职都没捞着。不是他没能力,是社会认为读书当官才是正途,做机器是没出息。

就像今天你发明了一个超好用的自动收快递机,但大家都觉得程序员才是体面工作,做快递机的是蓝领。不是你的发明不好,是社会的认知,把技术的价值踩在了脚底下。

老达子说有时候我会想,如果马钧生在现代,会是什么样?他可能是个顶级工程师,在创客空间做发明。也可能在做自媒体写专栏,讲古代机械的那些事儿,还有可能被邀请上《开讲啦》,跟年轻人聊工匠精神。

可他生在三国,生在一个重文轻技的时代,生在一个工匠没地位的时代。历史没给他留多少笔墨,可他的发明,却留在了地里、留在了织机上、留在了老百姓的生活里。