闺蜜最近愁眉不展:“我家儿子以前挺自信的,现在做什么都畏畏缩缩,说自己‘肯定不行’。”细问才知道,孩子学自行车时总摔跤,闺蜜急了就说“你怎么这么笨,这点小事都学不会”;每次出门赶时间,看到孩子慢吞吞收拾,就忍不住念叨“你天生就是个慢性子,改不了了”。

这些随口而出的话,在家长眼里是抱怨或催促,在孩子心里却是“权威认证”。孩子的自我认知就像一张白纸,父母的每一句暗示,都会在纸上留下深深的印记,他们会毫无保留地相信,并照着这个“设定”长大。

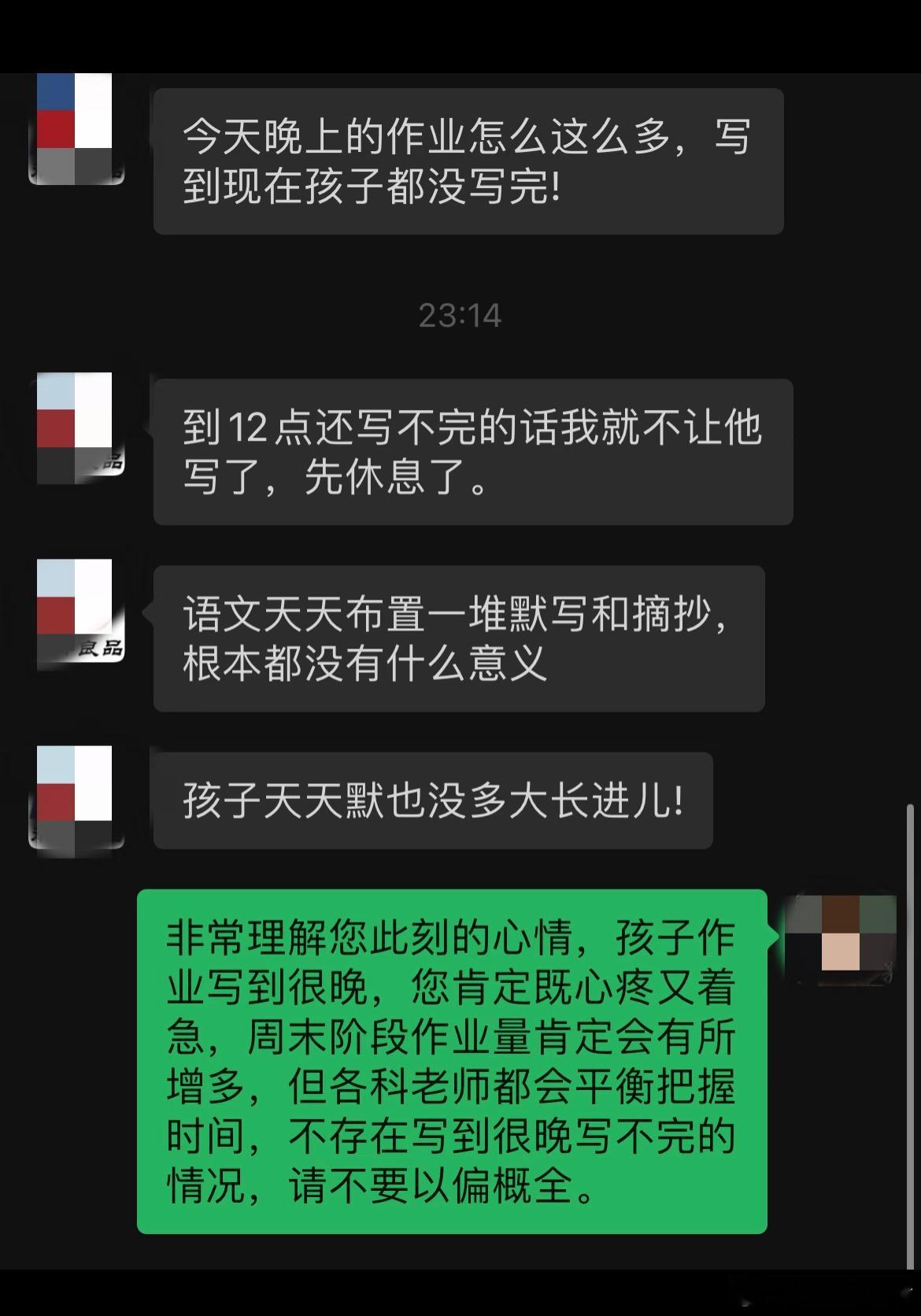

生活中,这样的隐形伤害无处不在。孩子不小心打翻水杯,家长脱口而出“你怎么这么毛手毛脚”;孩子考试失利,就感慨“你果然不是读书的料”;孩子想主动帮忙做家务,家长却摆手说“你做不好,别添乱”。这些负面暗示,就像一根根小刺,悄悄扎进孩子的心里,慢慢侵蚀着他们的自信。

心理学上有个“罗森塔尔效应”:当你对一个人抱有积极期待时,他会逐渐朝着你期待的方向发展;反之,负面期待也会让他不断自我否定。孩子的世界很纯粹,父母作为他们最信任的人,说的每一句话都具有“魔力”。你说他“毛手毛脚”,他下次做事会更紧张,反而更容易出错;你说他“不是读书的料”,他会在学习上失去动力,真的越来越差。

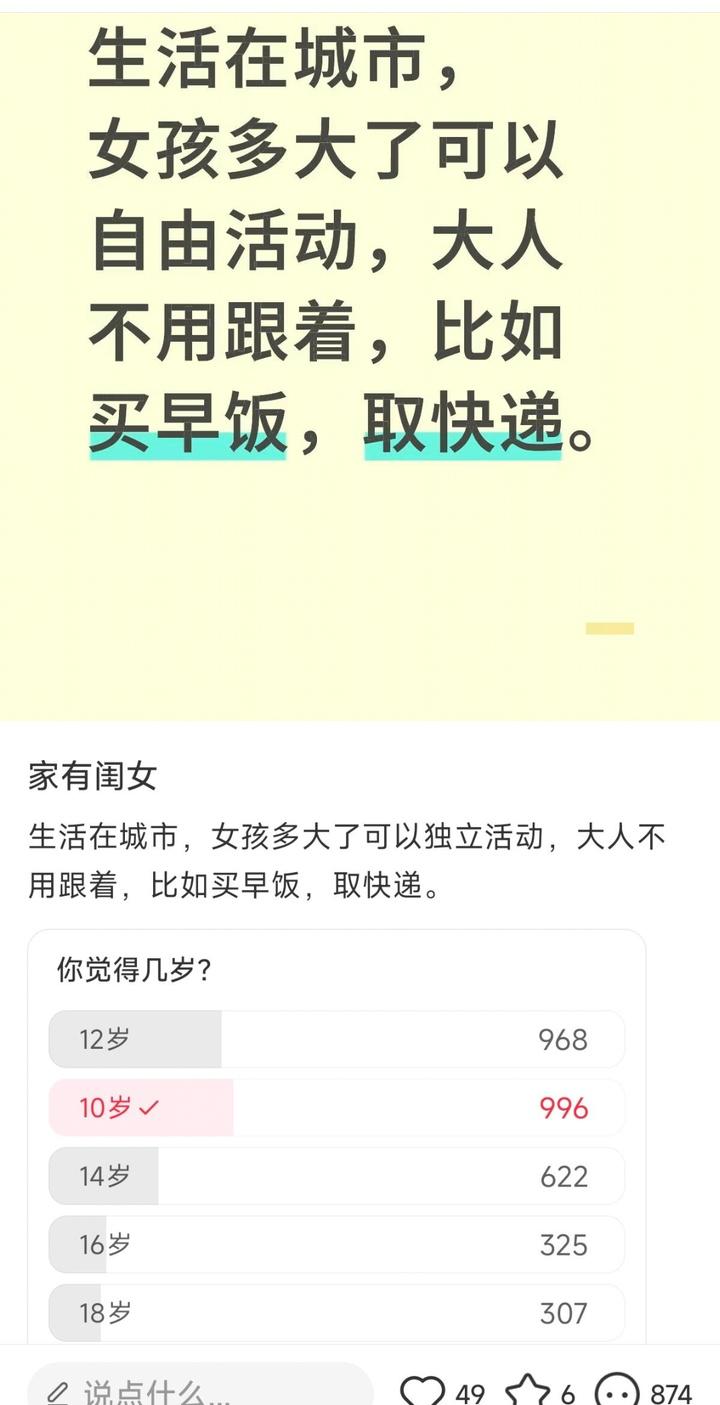

我见过一对很会教育的父母。他们的女儿曾经不敢在公众场合说话,每次被邀请表演都躲在家长身后。但这对父母从不说“你怎么这么胆小”,而是温柔地说“妈妈知道你现在有点害羞,没关系,我们先在家人面前试试,慢慢就敢了”。每次孩子有一点点进步,他们都会具体表扬:“你今天在亲戚面前唱了歌,声音真好听,比上次勇敢多了”。久而久之,女孩不仅敢主动发言,还成了学校文艺汇演的主持人。

其实很多家长并非有意伤害孩子,只是没意识到暗示的力量有多强大。他们或许是一时心急,或许是想用“激将法”激励孩子,却忘了孩子根本听不懂“反话”,只会把父母的负面评价当成自己的真实模样。

想要避免负面暗示,用正向引导滋养孩子,家长可以试试这三个小方法:

第一,用“具体描述”代替“标签定义”。孩子打翻水杯,不说“你真笨”,而是说“水杯没放稳才会倒,我们下次把它放在桌子中间,小心一点就好”;孩子做题慢,不说“你真磨蹭”,而是说“这道题步骤有点多,我们先理清楚思路,加快一点速度”。聚焦行为本身,既指出了问题,又不会打击孩子的自尊心。

第二,用“肯定努力”代替“否定能力”。孩子学不会新技能,不说“你不行”,而是说“这个确实有点难,你已经尝试了好几次,坚持下去肯定能学会”;孩子成绩不理想,不说“你真没用”,而是说“妈妈看到你这段时间很努力,我们一起分析错题,下次一定能进步”。认可孩子的付出,比否定他们的能力更有力量。

第三,用“正向期待”代替“消极预判”。孩子想尝试新事物,不说“你肯定做不好”,而是说“虽然有点挑战,但妈妈相信你愿意试试就很棒”;孩子偶尔犯错,不说“你以后还会犯”,而是说“这次知道错在哪里了,下次我们一定能改正”。积极的期待,会让孩子更有勇气面对困难。

教育孩子,从来不是靠批评和否定,而是靠信任和鼓励。父母的每一句正向暗示,都是孩子成长路上的“加油站”;每一个负面标签,都可能成为他们前进路上的“绊脚石”。

请记住,孩子会当真你说的每一句关于他的话。你希望他勇敢,就多夸他“有勇气”;你希望他细心,就多肯定他的“认真”;你希望他自信,就多告诉她“你能行”。用积极的暗示浇灌孩子的心灵,他们终会成长为你期待的模样,自信、勇敢、闪闪发光。