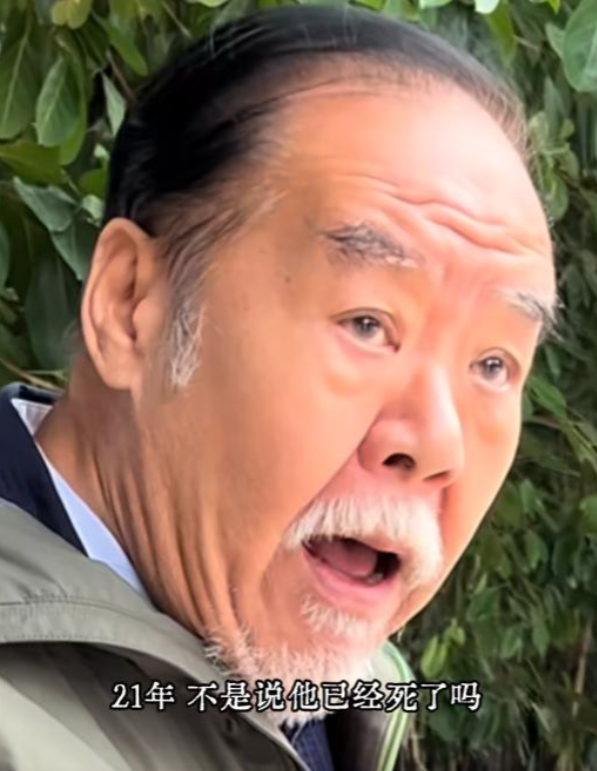

74岁的郑则仕,亲自开账号录视频,对着镜头第一句就是:“放心,我还在。”这一声“报平安”,一边打脸了最新一轮“被去世”谣言,一边也戳穿了当下某些自媒体和AI技术联手收割流量的丑态——老戏骨好端端活着,却要三天两头出来证明“我没死”。

最近这条辟谣视频一出,很多人第一反应不是感动,而是“这还是我认识的肥猫吗”。满头白发,留着胡子,人也瘦了一大圈,和当年那个圆滚滚的“憨厚肥猫”完全是两张脸。郑则仕自己解释得很直白:胡子是角色需要,暴瘦是为了保命:从二百七八十斤减到两百斤,不是“崩溃”,而是老年人对健康的最后一次硬扛。

其实,郑则仕“被死亡”已经不是第一次。多年来,关于他破产、住贫民窟、去世的版本在网络上轮番上演,很多人甚至坚信“我记得以前看过他离世的新闻”。前不久,成龙也躺过同一条枪:外网上一条帖子配着AI生成的“病床照”,一本正经写他因伤病去世,直到他第二天发微博官宣新片定档,谣言才算翻车。

AI加持之后,连“假噩耗”都变得高仿真,点开就是流量,真假已经不重要了。

为什么这一波又一波的“被去世”,总爱盯上港片老面孔?说白了,这是在榨干一代人的集体记忆红利。肥猫、成龙这些名字,背后是无数人童年的录像厅、港剧棚,这种情绪一旦被“噩耗”点燃,点击必然爆。有人明知道消息蹊跷,也懒得核实,先发了再说,反正挨骂的不是他,挨骂的是“造谣者”和“平台”,他只要收割完这一波情绪就关评论跑路。

讽刺的是,和这些夸张的谣言比起来,郑则仕本人的人生,戏剧性只多不少。九十年代,他觉得光当演员不够,和朋友合伙创办电影公司,雄心勃勃要“自己做老板”。结果拍片懂,发行不懂,赶上香港电影整体走下坡,公司直接赔到血本无归,累积欠下上千万港币,只能卖车卖房,带着一家人搬去环境远不如从前的住所。

最难的时候,他动用过张卫健的片酬周转,自认提前打了招呼,换来的却是一纸律师函;也曾到处求助,很多“酒桌兄弟”电话不接、信息不回。真正伸手帮他的,只有极少数人。后来他公开感谢刘德华,几乎是当众“表白”:不是感激一两次救急的钱,而是那句“给我一个重新来过的机会”。

为还债,他在内地和香港疯狂接戏,什么角色都演,什么条件都先点头,只求片酬能早点预支。低头求人、不断奔波,这一扛就是十来年,直到彻底还清所有欠款,再次在香港买下新房,让妻子、女儿真正搬回“体面生活”。这一段,没有AI特效,没有煽情配乐,只有一个中年男人咬牙撑到底。

如今你再看这个“瘦下来的肥猫”,会发现他并没有躺平。为了对抗年龄和糖尿病,他主动减重,控制饮食,坚持工作,还凭TVB剧集和电影拿下内地电视节奖项,演绎从温情老爸到商界长辈、再到病患的各种角色。他把自己从“债务人”熬成“老前辈”,靠的不是情怀,而是一部接一部实打实的作品。

问题是,像他这样还在一线打拼的老人,却要不断浪费时间、耗费精力,用搞笑视频告诉大家“我没死”。这就不是一场轻松的乌龙,而是对老艺人的二次消耗。技术无罪,但拿AI生成“死亡照”“病危照”来博眼球,本质上就是吃人血馒头,只不过换成了数字口味而已。根据我国现行法律,恶意编造、传播此类严重损害他人名誉、扰乱公共秩序的虚假信息,轻则行政处罚,重则可能涉及诽谤罪、编造、故意传播虚假信息罪,代价远没造谣时想象中那么低。

在AI时代,“不信谣不传谣”已经是最低配要求了,我们还得多加一条:“不做免费放大器”。看到类似“某某去世”“某某崩溃”的爆料,最起码先弄清三件事:是谁发的,是在哪个平台发的,时间线对不对。优先看官方账号和权威媒体,而不是转发链条的第十二个截图。别忘了,随手一点转发,你也可能在法律上成为传播链的一环。

对平台来说,责任更不能轻飘飘一句“已删除处理”就算完。AI生成内容完全可以做技术标记,对明显存在争议的图片、视频加上“疑似合成”“未经证实”等提示,对多次造谣的账号做限流、封禁。让造谣真正付出“流量成本”和“法律成本”,而不是一波热度过去拍拍屁股换个马甲再来。

最后还是得说一句:老戏骨的体面,不该被流量打折扣。郑则仕愿意用幽默回应,是他有心态;但我们别把别人的豁达,当成无限透支的资本。对于很多人来说,肥猫早就是记忆里的亲戚长辈,与其在AI谣言里一惊一乍,不如安安静静等他下一部作品上线,用点击和评论回馈他真正擅长的东西。

你刷到这类“名人噩耗”的时候,第一反应是点转发,还是先去搜一搜真相?你觉得平台和造谣者应该承担到什么程度的责任?欢迎在评论区聊聊你最近见过最离谱的一次AI造谣,我们一起把这些“假热闹”点破。