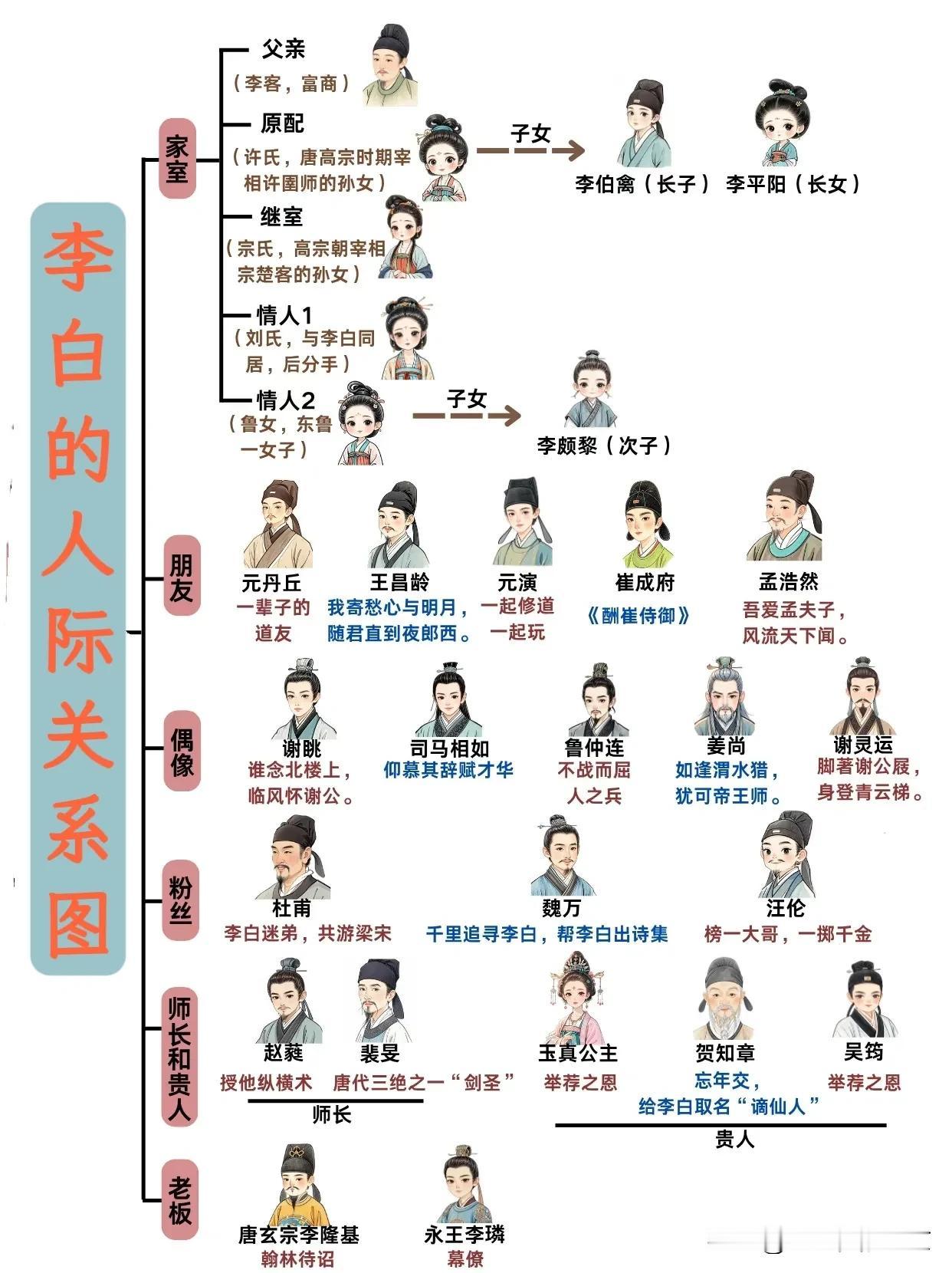

《乾嘉常州诗人群体研究》,伏涛著,上海古籍出版社2025年8月版。

内容简介

该书在“关系诗学”视野下,对乾嘉常州诗群中复杂多样的作家作品进行针对性的“分类”研究,从交际、心态、情感、科举、运河、女性等向度走近乾嘉常州诗群及其诗歌,提出“洪亮吉范式”“莼鲈之思”“二马情结”,认定洪亮吉、赵翼为常州诗人群体之“双核”。提出“眼前指点”与“诗占身份”的新理论,揭示诗歌创作取材习惯与诗歌特征之关系,尝试使用文体互证法、角色分析法等新方法,这些新理念、新方法以及新的研究范式共同开辟了乾嘉常州诗人群体研究的新境界。

目 录

序 马卫中

绪 论

第一节 选题的缘起

第二节 乾嘉常州诗群的研究现状

第三节 研究思路与研究方法

上编

第一章 乾嘉常州诗人群体概述

第一节 乾嘉常州诗群的基本情况及成因概述

第二节 乾嘉常州诗群的诗歌创作特征

第三节 考据与诗歌关系在乾嘉诗坛之“三水分流”

附:孙星衍“学人之诗”成因探赜

第二章 乾嘉常州诗群的普遍性格与复杂心态

第一节 忠孝友悌——“洪亮吉范式”

第二节 赵翼的“马少游情结”

第三节 钱维乔的“莼鲈之思”

附:从《九柏山房诗集》看杨伦的纠结

第三章 乾嘉常州诗群的成因

第一节 乡贤对常州诗群的促动

第二节 苏轼对常州诗群的促进

第三节 袁枚对乾嘉常州诗群的影响

附:钱氏家族对“毗陵七子”的影响

——以洪亮吉为例

第四章 乾嘉常州诗群的交往

——以赵翼为中心

第一节 诗群“双核”赵翼与洪亮吉的交往

第二节 赵翼与乾嘉常州诗群其他诗人的交往(一)

第三节 赵翼与乾嘉常州诗群其他诗人的交往(二)

下编

第五章 “关系诗学”视野下的乾嘉常州诗群巡视(一)

第一节 叔侄与诗学

——以管干贞、管世铭为例

第二节 舅甥与诗学

——以“二钱”“渭阳诗”为中心

第三节 友情与诗学

一一以徐书受《教经堂诗集》为例

附:伉俪与诗学

——以孙星衍、王采薇为例

第六章 “关系诗学”视野下的乾嘉常州诗群巡视(二)

第一节 文人结习与诗学

——以《九柏山房诗集》为例

第二节 灾难与诗学

——洪亮吉的忧生之嗟与治生之道

第三节 疾病与诗学

——以《亦有生斋集》为例

附:角色与诗歌

——以钱维城及其诗歌为例

第七章 乾嘉常州诗人群体的运河诗学

第一节 钱维乔运河组诗的特别关注与复杂心态

第二节 赵翼运河诗中的人生“三游”与肌理化

第二节 《松厓诗钞》的运河取镜与精神向度

第八章 乾嘉常州诗人群体与科举

第一节 洪亮吉的科举人生

第二节 从赵翼的场屋经历管窥清代科举制

第三节 黄仲则的寒士命运

第九章 乾嘉常州诗人群体的女性诗学研究

第一节 男性诗人的女性诗创作

——以赵翼为例

第二节 王采薇的诗心与心境

第三节 家族文化对乾嘉常州女性诗学的影响

——以钱孟钿为例

余论 乾嘉常州诗群的影响

附录一 《清诗纪事》所收乾嘉常州诗人情况一览表

附录二 《吴会英才集》收录情况一览表

附录三 《梁溪诗钞》所收诗歌统计表

附录四 《续梁溪诗钞》收录诗歌统计表

附录五 钱维城《茶山诗钞》酬唱诗歌统计表

附录六 钱孟钿诗集中酬唱诗歌统计表

附录七 钱维乔《竹初诗钞》酬唱诗作一览表

附录八 明清常州文人结社统计表

附录九 《瓯北集》所收与常州诗群诗歌酬唱一览表

附录十《洪亮吉集》中酬唱作品一览表

主要参考文献

后记

序

前几天接到伏涛电话,告知博士论文即将出版,希望我作为导师能够写几句话。其实,伏涛毕业已经超过十年。

《走在理想和现实的边上——晚近的人、事、诗》,马卫中著,江西教育出版社2025年4月版。

高速发展的现代社会瞬息万变,其竞争之激烈,留给个人的发展机会往往稍纵即逝。裹挟其中的年轻学者耐不住寂寞,似乎也可以理解。

试想,当你工作在高校,无论职称晋升、抑或绩效奖励,都是一把尺子量到底,都与所谓科研成果有关。出版专著和发表论文,也就直接影响到个人甚至家庭的生活质量,不仅是物质层面,也关涉精神层面。因此,急功近利便成了无奈的选择。

而伏涛能够十年磨一剑,长时间安下心来认真打磨毕业论文,实属难能可贵。检阅其新近发过来的文稿,和当年的论文相比,又有了夺胎换骨的进步。我为此感到高兴,也感到骄傲。本以为只消把当年的导师评语稍加润色,便可敷衍了事,现在看来,还必须多说几句。

当年钱仲联先生为我们讲授清诗,曾专门选编《清诗三百首》。后交岳麓书社出版,其所撰《前言》说清诗“在总结明代复古逆流经验教训的基础上,在继承发展前代遗产的实践中,在二百六十多年的社会现实的土壤上,开出了超明越元、抗衡唐宋的新局面”,是沿续了钱先生在课堂上对清诗的总体看法。

《清诗三百首》

学界后来讨论清诗,多以此为基调,遂将其与唐诗、宋诗并称鼎足而三,视如经学史上的汉学、宋学和清学。钱先生还将清诗分为清初、清中叶和晚清三个阶段,如同高棅《唐诗品汇》所称的“初、盛、中、晚”。

就地域而言,钱先生又特别看重江苏的诗歌。早在1962年11月,他曾发表《三百年来江苏的古典诗歌》,称“近三百年来,江苏诗歌更放射着惊人的光辉。仅仅据《晚晴簃诗汇》所选录的清诗作统计,全国诗人六千零八十二人中,其中江苏诗人就有一千二百七十人,占五分之一强”。

钱先生是老派学者,其治学多用传统的形式。写作并发表具有现代意义的白话论文,始于是年《文学评论》第2期的《桐城派古文与时文的关系》。这大概也是经历思想改造以后的结果。而讨论清诗,则以此篇为早。

钱先生于清诗之评价,在时间上重两头而轻中间。说到清中叶的江苏诗坛,其言“清统治者兼用怀柔与镇压的政策对待中国人民,文字之狱不断兴起。知识分子在淫威高压下,大多噤不敢声,一般遁入于书本中讨生活,或是借山水、歌舞以自娱遣。诗坛上逐渐褪去了初期战斗的色彩,平凡无聊,形成一种低沉的调子”。而生活在这一时期的常州诗人赵翼,也说“国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工”,这是宏观层面的见道语。

如果反之也成立,则和钱先生是一个道理。所以,“超明越元、抗衡唐宋”,似乎并不包括乾嘉诗坛。

但钱先生还是充分肯定了当时的常州诗群。他说“清中叶的江苏诗人,成就较为卓越的,集中于常州,其中黄景仁、洪亮吉、孙星衍三人为最突出”,这其实就是伏涛在选题和立论方面的价值所在。

我们应该思考的,是常州诗人在清中叶“成就较为卓越”的原因。一般而言,某一文学形式在特定的时间和空间里繁盛与否,在一定程度上受到这一时期和这一地区整体之文学的影响和制约。

《钱仲联讲论清诗》

就文体言,诗歌与词,还有骈文,都属于韵文,他们之间有着一定的关联。特别是词,当被称作“诗余”的时候,论者常常会将其纳入诗的范畴加以考察,就像陆侃如、冯沅君先生所著的《中国诗史》那样。

而乾嘉之时常州词派逐渐取代浙西词派,开始引领全国风骚,从此以后长达一个多世纪。追根溯源,当张惠言选编《词选》,其目的就是推尊词体,即所谓“义有幽隐,并为指发,庶几塞其下流,导其渊源,无使风雅之士惩乎鄙俗之音,不敢与诗赋之流同类而讽诵之也”。

而张惠言在选录合乎“变风之义,骚人之歌”的唐宋词之同时,附录了同邑词人黄景仁、左辅、恽敬、钱季重、李兆洛、丁履恒、陆继辂等的作品,这大概是常州词派最早的中坚。而且他们都能诗,也都可以归入乾嘉的常州诗群。只是“变风之义,骚人之歌”,实非太平盛世的特产。

《张惠言词选董毅续词选校笺疏解》

当时全国之诗坛,宗崇袁枚的性灵派蔚然成风,他们吟风弄月,所谓“黄茅白苇,弥望皆是”。而常州的诗人,大多不肯与袁枚为伍,他们推尊词体的目的就是能够与诗比肩,当然更不希望诗歌沦落为填补精神空虚的玩物,即如袁枚所说的“不求勋万笏,但求酒一卮。岁月花与竹,精神文与诗”。

姚椿《樗寮诗话》谈到管世铭在江宁参加科举考试之时,有人劝其去晋谒袁枚,管世铭则赋诗婉拒。姚椿因此感叹“是时毗陵人士多能自重,如张皋文、吴仲伦、恽子居,皆不肯游其门”。

不仅是诗词,就文体言,乾嘉时期常州具有很大影响的还有阳湖文派。而姚椿提到的张惠言、吴德旋和恽敬,均善作文。

与桐城派相比,阳湖派除了宗学唐宋古文而外,也能从汉赋之中汲取营养,故而形成了骈散结合的特点。

其实,诗和赋在源头上就非常接近,曹丕《典论·论文》称“诗赋欲丽”,一“丽”字便勾勒出诗赋所共有的特征。而阳湖派学习的汉赋,应该也包括在曹丕的诗赋之中。

但是,阳湖派的代表作家,诸如李兆洛、张惠言等,能诗而均不以诗显。特别是张惠言,今所存《茗柯文编》,除文而外附录词,却不见其诗。是与徐世昌《晚晴簃诗汇》所言李兆洛“平生所为诗文,多不自收拾,殁后门弟子蒐辑遗稿刊行”还有所不同。

《茗柯文》和《茗柯词》,都是张惠言身前亲自厘定。其不收诗作,大概是对大环境下诗歌沦为应酬的工具有所不满。

金武祥《粟香五笔》即称其“刊有《经学丛书》十余种,及《茗柯文》四编。惟诗无传本。近得其古体诗十二首,皆应酬之作,非所惬意也”。

《茗柯文编》

而黄体芳序李兆洛《养一诗集》,亦云“余闻先生之教人也,不劝之学诗,病其无实益。今观集中,率系应酬之作,先生固非敝精力以为诗者”。

当然,即使是应酬之作,黄体芳还是称“其诗温雅冲适,多见道语”。是与徐世昌“古体诗妥帖排奡,炳蔚铿锵,近体骨气稍弱,然和平温雅,不失风人之旨”的评价,应该是一样的意思。

那么,乾嘉时期的常州诗群,是如何取得成就、赢得尊重,从而为后人所肯定、所乐道的呢?

其实,常州诗群中的许多人,并不排斥性灵说。而袁枚将诗歌之创作,作为填补精神空虚的玩物,亦并非全是性灵说的本意。

郭绍虞先生即言:“由随园之诗言,或不免有浮滑纤佻之作,由随园之诗论言,实在并无主浮滑纤佻之旨。不仅如此,并且有力戒浮滑纤佻之意。”

追溯到清代,林钧《樵隐诗话》亦称“余不甚喜随园诗而独服其诗论之言,盖诗主性灵,此千古不磨之论也”。

袁枚性灵说的许多观点,还是契合文学之基本原理的。但是,在号称盛世的封建专制统治下,思想的压迫没有给诗人留下丝毫的缝隙。

《袁枚暨性灵派诗传》

像袁枚那样沉湎于声色犬马,是当时退隐乡野之封建官吏的标配,这大概也是一种保护色。只消看看苏州园林的取名,诸如拙政园、网师园、退思园等等,便可明白个中滋味。

而像沈德潜那样的朝廷重臣,他们高唱格调,不过是把诗歌当作颂扬浩大皇恩的工具。而乾嘉之时的常州诗人提倡性灵,是希望诗歌能够抒发他们与百姓感同身受的喜怒哀乐。是与他们的地位和经历有关。

而他们即使是朝官,也往往朝野双栖,与乡野之士仍然保持着密切的联系。譬如洪亮吉,郁达夫的著名小说《采石矶》,即以他和黄景仁的交往作为书写脉络,叙述了俩人休戚与共的友情。

所以,性灵派以袁枚为代表,但性灵说并非袁枚一人之说,而性灵诗,更非袁枚一家之面貌。

与袁枚、蒋士铨共称“乾隆三大家”的常州诗人赵翼,在完善性灵说方面,就作出过很大贡献。袁枚《仿元遗山论诗》有一首专咏三家之关系:“云松自负第三人,除却随园服蒋君。绝似延平两龙剑,化为双管斗风云。”只是赵翼是否如其所说,真的服膺袁枚而甘愿屈居第三者呢?那也不见得。

袁枚倡导性灵诗,因其本身便是性情中人。他自恃聪明,写诗或打情骂俏,或打诨插科,生前曾几次三番向赵翼索取挽诗。故及死之日,赵翼真写挽诗,亦以调侃出之。

先是说“索挽连番竟不行,此番真是送登程”,其后称“花月千场供老福,诗文一代享高名。只愁未免风流罪,欲为繙经度化城”,是并非哀婉之辞,却充满哀婉之情。

而论到诗坛地位,赵翼也不谦虚,挽诗第二首开门见山,直言“三家旗鼓各相当”。盖棺定论,可见在赵翼心中,也不是那样的臣服袁枚。

《赵翼全集》

当赵翼年届耄耋再读袁枚诗集的时候,曾有《偶阅小仓山房诗再题》:“不拘格律破空行,绝世奇才语必惊。爱宿花为蝴蝶梦,惹销魂亦野狐精。么弦欲夺霓裳曲,赤手能摧武库兵。老我自知输一着,只因不敢恃聪明。”这应该是平心而论。其对袁枚的评价非常形象,也非常贴切,而给人感觉则是佩服之中尚有不服。

赵翼与袁枚既然同属性灵派,其所言性灵说究竟有何相同、至少是相近之处呢?

钱仲联先生认为是创新。其《三百年来江苏的古典诗歌》说赵翼“不肯随着古人脚步走,认为‘诗人随世运,无日不趋新’、‘江山代有才人出,各领风骚数百年’、‘必创前古所未有而后可以传世’,反对‘拾人牙后,人云亦云’。这和袁枚诗论的精神是相契合的”。

如果停留于此,那赵翼也确实只能屈居第三。关键是赵翼后来的醒悟。他曾说过“李杜文章万口传,至今已觉不新鲜”的话,而此话与李杜文章一样,也已万口流传。

只是其晚年所作《瓯北诗话·小引》,先是承认“少日阅唐、宋以来诸家诗,不终卷,而己之才思涌出,遂不能息心凝虑”,然后却说“晚年无事,取诸家全集,再三展玩,始知其真才分、真境地,觉向之所见,犹仅十之二三也”。

《瓯北诗话》

所谓“唐、宋以来诸家诗”,是包括了李杜的。《瓯北诗话》所论,主体部分从唐宋大家到明清名家,凡11人。除元好问与高启合著一卷而外,其余皆人各一卷,其首论便是李白和杜甫。

可见,江山是代有才人出,李杜文章却至今还是很新鲜。所以,“诗人随世运”,是赵翼作为史学家的通透之论。也正因为如此,才有了“国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工”的千古绝唱。

袁枚对常州的其他诗人也有很高的评价,其《仿元遗山论诗》有云:“常州星象聚文昌,洪顾孙杨各擅长。中有黄滔今李白,看潮七古冠钱唐。”

洪是洪亮吉,顾是顾敏恒,孙是孙星衍,扬是杨芳灿。而黄滔则是代指黄景仁。袁枚大赵翼九岁,还可算一代人。但所言“洪顾孙杨”,以及黄景仁,都要比袁枚小三、四十岁,他们之间应该是有代沟的。

所谓代沟,关键是历史的变迁。如果说袁、赵所处是太平盛世,而到洪、黄他们生活的时代,已经徒有虚名。

姚椿《樗寮诗话》在说到“毗陵人士多能自重”的时候,还称“洪稚存、黄仲则虽与过从,亦未尝列北面”。

究其原因,便是他们的生活经历有着很大的不同,故同为性灵派诗人,洪亮吉、黄景仁的性灵所装载的内容,和袁枚也就有了很大的区别。

现在都知道洪亮吉在乾隆五十五年(1790)高中榜眼,殊不知其考取进士的时候已经45岁,这在古代已经不算年轻。王昶《湖海诗传》说“稚存少孤失怙,为母夫人守节教养而成,是以刻意厉行,确苦自持”,可见他在成功之路上所经历的艰辛和付出的努力。

《湖海诗传》

凭借着能写一手锦绣文章,尤其是擅长骈体文,洪亮吉先是槖笔依人,以此养家活口。但充人幕府所养成的师爷秉性,却很难改变。

到了入直上书房的时候,依然屡陈内外弊政。而依然陶醉在乾嘉盛世光环之中的皇帝,不仅听不进不同意见,反而是恼羞成怒,遂命军机大臣会同刑部严审。嘉庆四年(1899)以“大不敬”律,判洪亮吉“斩立决”。后虽免于死,但谪戍伊犁,并有“不准作诗、不准饮酒”的上谕。次年皇帝开恩,赦免其回籍。

洪亮吉从此以后自称更生居士,不到十年,便终老乡里。我们只消考察洪亮吉的上述经历,便能知晓他和袁枚有多少的不同。蒋伯超《通斋诗话》说“袁子才七十后偶作《生挽诗》,稚存以五十一年词馆后辈作诗痛诋,谓有可死者七,更不可为训”。之所以要“作诗痛诋”,是因为洪亮吉非常不满袁枚游戏人生的所谓名士风。

黄景仁和洪亮吉齐名。麟庆序黄景仁诗,称“乾隆间,毗陵同时以诗名者,曰洪编修稚存、黄少尹仲则。两人者,居同里,少同学,长同游,又同好为诗”。

《两当轩集》

作为洪亮吉的挚友,相比之下,黄景仁的人生经历更为坎坷。《两当轩诗钞自序》介绍自己的学诗过程,先是说“景仁四岁而孤,鲜伯仲,家壁立,太夫人督之读”。

其最早“间一为之”的诗歌,便是贫寒生活的实录和感慨,但因此还被人嘲讽:“人且笑姗,且以其好作幽苦语,益唾弃之”。但他自己却“好益甚也”。

以后的生活愈发艰辛,黄景仁自称“家益贫,出为负米游”,几年下来,“体羸疲役,年甫二十七耳,气喘喘然有若不能举其躯者”。

于是就有了编纂诗集以传身后的想法:“自念乡所游处,举凡可喜可愕之境,悉于是乎寄。恐贫病飘泊,脱有遗失,因检所积,十存其二三,聊命故人编次之。”这种担心并非多余,当黄景仁于乾隆四十八年(1783)过世的时候,年仅35岁。

诗歌是黄景仁唯一的精神寄托,这与袁枚酒足饭饱之后借以消食醒酒,有着本质的不同。袁枚《自嘲》说“自笑匡时好才调,被天强派作诗人”,写诗是由于无所事事。而黄景仁《癸巳除夕偶成》所谓“汝辈何知吾自悔,妄抛心力作诗人”,他之所以成为诗人,则是一种无奈的选择。

写作此诗的时候,黄景仁才25岁,但他已经参透人生,同时也洞悉社会。是诗凡二首,其一即云:“千家笑语漏迟迟,忧患潜从物外知。悄立市桥人不知,一星如月看多时。”

陈继辂《合肥学舍札记》以为最后两句是作者通过观察星象,预测到了次年白莲教在寿张、临清等地的起事。其实黄景仁所语,并无特定的涵义。

他只是借此表达对国事的担心。这在千家笑语的乾隆中叶,能够潜知忧患,确实难能可贵。除了需要诗人敏锐的感悟力以外,还反映出黄景仁接触社会矛盾的深入。

黄景仁和洪亮吉在乾嘉诗坛双峰并峙,代表了常州诗歌创作的最高成就。作为性灵派的诗人,他们与袁枚的分歧,不仅是前面谈到的性灵所装载的内容。即便是性灵作为容器,其形式也有很大的不同。

《黄景仁诗选》

袁枚与沈德潜论诗,曾言“诗有工拙,而无古今。自葛天氏之歌至今日,皆有工有拙,未必古人皆工,今人皆拙。即《三百篇》中,颇有未工不必学者,不徒汉、晋、唐、宋也。今人诗有极工极宜学者,亦不徒汉、晋、唐、宋也”。所以,他是注重天籁的。

但黄景仁和洪亮吉则不然。潘瑛《国朝诗萃》即称黄景仁“其诗自汉魏六朝,下逮唐宋,咸能采擷精英,自成杼轴。而七古神奇变化,独近青莲。观其《太白墓》诗有云‘我所师者非公谁’,可以知所本矣”。

而洪亮吉批评袁枚“如通天仙狐,醉即露尾”就在于过分注重天籁而缺少诗学的根柢。故《北江诗话》又云:“诗固忌拙,然亦不可太巧。近日袁大令枚《随园诗集》,颇犯此病。”

把握好通与变的关系,是洪亮吉他们作为新一代性灵派诗人所努力追求的目标。武崇曜刊刻《粤雅堂丛书》,其所收《北江诗话》有跋语称洪亮吉“为诗,涉笔有奇气,精思独造,远出恒情,仿康乐、仿杜陵、仿太白、仿杨诚斋,然实呕心镂肾,总不欲袭前人牙慧”。其所不欲袭者,亦包括袁枚之牙慧。

《洪亮吉集》

学有根柢,不仅仅是诗学之根柢,常州乾嘉诗人的学,还包括经史之学。武崇曜说洪亮吉“于经史注疏、说文、地理,靡不参稽钩贯,著撰等身”,其实在乾嘉后期的常州诗群中,孙星衍更是学界的大咖。

《清史稿》将其入《儒林传》,并谓“少与同里杨芳灿、洪亮吉、黄景仁文学相齐。袁枚品其诗,曰‘天下奇才’,与订忘年交”。但“星衍雅不欲以诗名,深究经、史、文字、音训之学,旁及诸子百家,皆必通其义”。

有论者称孙星衍为乾嘉学派中的“兼通型人才”,理由是“张之洞《书目答问·国朝著述家姓名考略》中把他同时列入‘汉学专门经学家’‘小学家’‘校勘之学家’‘金石学家’‘骈体文家’诸目中”。

就学术而言,孙星衍确实是多面手。但既言与袁枚为“忘年交”,则“袁枚品其诗”,当是早年所作。而他自己对少时的诗歌并不满意。

其《澄清堂稿自序》有云:“余少与里中士洪稚存、黄仲则、杨西河、赵亿生为诗歌,弱冠时持谒袁简斋太史,颇蒙赏叹。而已潜心经史,涉猎百家,检视旧稿,嫌其浅薄”。

时人也有将孙星衍与洪亮吉相提并论,是从他们长于经学又善于作诗考量。法式善《梧门诗话》即称:“洪稚存与孙渊如交最深,俱榜眼及第,诗篇酬酢,人以元白拟之。”

其实,孙星衍和洪亮吉一样,在官场亦经历坎坷。常言道,性格决定命运,而常州人的仕途,也真的和他们的性格有关。

有关孙星衍的不识时务,刘禺生《世载堂杂忆》有云:“乾隆朝和珅用事,常州诸老在京者,相戒不与和珅往来。北京呼常州人为戆物。孙渊如、洪稚存,其领袖也。孙渊如点传胪,留京,无一日不骂和珅。其结果,传胪不留馆,散主事。”

《世载堂杂忆》

其中的故事,《清史稿·儒林传》有更详细的记载:“(乾隆)五十四年,散馆,试《励志赋》,用《史记》‘匔匔如畏’,大学士和珅疑为别字,置三等改部。”是可见和珅的专横,以及孙星衍于经史之熟稔。

按照过去的先例,此事还有改回去的机会。而“珅示意欲使往见”,但是,“星衍不肯屈节,曰:‘主事终擢员外,何汲汲求人为?’”至于法式善所称“人以元白拟之”,这既与诗风有关,也因他们所作反映现实,触及到了社会的阴暗面。是并不合乎朝廷宣传所需要的口径。

但是,乾嘉之时在经学史上被称为常州学派而引领风会者,并不是以孙星衍等为代表的乾嘉考据之学,而是庄存与所开创的今文经学。

钱穆《中国近三百年学术史》即称“言晚清学术者,苏州、徽州而外,首及常州,始于武进庄存与”。

《中国近三百年学术史》

又说清代“考据既陷绝境,一时无智承其弊而导之变。彷徨回惑之际,乃凑而偶泊焉。其始则为《公羊》,又转而为今文,而常州之学,乃足以掩胁晚清百年来风气而震荡摇撼之”。

而常州学派先是由庄存与的侄子庄述祖发扬光大,再由庄述祖传承给他的两位外甥刘逢禄和宋翔凤。庄氏叔侄皆不以诗显。而刘、宋等人生活的时代,已是嘉道。

常州学派传导到文学,其中的关键人物,则是更后来的龚自珍和魏源。他们都不是常州人,甚至不是江苏人,但都是刘逢禄的学生。龚自珍与常州学人有一点血缘关系,其外祖父是乾嘉学派的著名学者段玉裁。

龚自珍有《常州高材篇送丁若士履恒》一诗,叙述与常州学人的交往。先是说“天下名士有部落,东南无与常匹俦”。

又云“外公门下宾客盛(谓金坛段先生),始见臧(在东)顾(子述)来裒裒。奇才我识恽伯子,绝学我识孙季逑,最后乃识掌故赵(味辛),献以十诗赵毕酬”。而诗之最后则谓“才人学人一散人海如凫鸥,明日独访城中刘(申受丈)”。

嘉庆二十四年(1819),龚自珍在北京初遇刘逢禄,便云:“昨日相逢刘礼部,高言大句快无加。从今烧尽鱼虫学,甘作东京卖饼家。”

诗之自注称“就刘申受问《公羊》家言”,这是其从学刘逢禄的开始。所谓“鱼虫学”,是指乾嘉学派的考据之学,当然也包括段玉裁所治之《说文》。

刘逢禄过世十年以后,龚自珍作《己亥杂诗》,回忆当年的情景,仍称:“端门受命有云礽,一脉微言我敬承。宿草敢祧刘礼部,东南绝学在毗陵。”可见其对刘逢禄的尊重。

而钱仲联先生在讨论《清代学风和诗风的关系》时论及龚自珍,则说其“学风诗风浑然一体,他用横扫一世的才笔,瑰异的词华,打破了传统的思想束缚与写作桎梏”。

《梦苕庵清代文学论集》

张之洞在光绪年间曾作《学术》一诗,出于洋务派的保守立场,对当时的学术文章深致不满:“理乱寻源学术乖,父仇子劫有由来。刘郎不叹多葵麦,只恨荆榛满路栽。”

而自注称“二十年来,都下经学讲《公羊》,文章讲龚定庵,经济讲王安石,皆余出都以后风气也。遂有今日,伤哉”,这也从反面映证了常州学派和龚自珍诗的影响力。只是这已不在伏涛是书讨论的乾嘉之时间范围内。

拉杂写来,其实我也在思考一个问题,就是伏涛所称为“乾嘉常州诗群研究”,而非“诗派研究”。

新时期以来,“常州诗群”一词,最早出严迪昌先生之《清诗史》。其第三编“乾嘉时期地域诗派诗群巡视”,前三节分论浙派、秀水派和高密诗派,后二节则讨论岭南诗群和常州诗群。

个中区别,严先生虽然没有明说,如果细细品读,还是可以体会。而钱仲联先生《三百年来江苏的古典诗歌》讨论到常州的黄景仁、洪亮吉和孙星衍,又列举“与三家先后的江苏诗人”,然后说他们“都成家数,但没有形成为流派”。

严迪昌《清诗史》,台北五南图书出版公司1998年版。

诗群和诗派的区别,前者只消在时间或者空间上有一点相近即可。而后者涉及到诗学宗趣和诗歌风格的趋同,关键是要有完整的理论体系来指导具体的创作实践,并取得相应的成就而被广泛的认可。

所以,超乎常规,我的万言之序,既是写给读者看的,也是写给自己看的,目的就是要检阅一下乾嘉时期常州著名诗人的创作,他们究竟能否合为一体而形成流派。

结论当然是否定的,这也证明了伏涛思考之缜密,以及写作之严谨。但乾嘉之常州诗群是一支庞大的队伍,尽管没有形成流派,而他们之间三五成群,还是有着共同的追求,并造成一定的影响。这便是伏涛此书构思的特色和亮点。

当然,确定诗派的标准并无一定的标准。近所见称之为诗派的著述,就有刘世南先生的《清诗流派史》,其中论及常州诗派。而纪玲妹女士的《清代毗陵诗派研究》,也包括了乾嘉之常州诗人。

伏涛在“绪论”中称“为了学术研究的严谨度,本书采用较为宽泛的‘常州诗群’概念”。这确实是一种严谨的治学态度。

而严谨,也体现在本书撰写的全过程之中,包括文献的阅读与采集,还有观点的提出与论证等等。

《乾嘉常州诗群研究》分上下二编。上编为总论,是言共性的问题,譬如普遍性格与复杂心态;所受前贤和前辈诗人的影响、即诗学宗趣;以及诗人之间的交往。

正因为除了普遍性格以外,还有复杂心态——这是由诗人的家庭出身和成长历程所决定的。影响到诗歌创作,就有了在内容上各自的关注重点,和在形式上不同的表达方式。至于诗学宗趣的异同,既是形成个人风格的重要因素,也是诗歌流派的重要标志。

《清代诗文集珍本丛刊》

后人讨论清诗,称湖湘派为汉魏六朝派、又称同光体为宋诗派,都是着眼于他们学习的对象。但乾嘉时期的常州诗人,其创作虽亦师摹前人,却没有共同的偶像。以致作为诗派,就让人感到似乎有所缺失。

至于他们的相互交往,尽管没有形成流派,但也是被称为“诗群”的必要条件。《论语·阳货》说“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨”,《诗经集解》中孔安国对“群”的解释,就是“群居相切磋”。诗人尽管有不同的看法,但还是能够聚在一起讨论诗艺,这是乾嘉时期常州诗坛繁盛的重要原因。

下编的论述多有创新。主要是“关系诗学”在研究中的运用。有关“关系诗学”,陈长利有《走向“关系诗学”》一书在理论上详加阐述。

而伏涛在“绪论”中自称“书稿的下编的第五、第六、第七章在‘关系诗学’的提法下从更多向度对乾嘉常州诗群的诗歌进行多角度的观照”。所谓“多角度”,其第五、第六章的标题均为“‘关系诗学’视野下的乾嘉常州诗群巡视”。

《清代经学与文学:以常州文人群体为典范的研究》

其略分(一)(二),巡视的内容先是亲情和友情,继以诗友在日常生活中的诗酒往还,以及灾异病痛之中的呻吟。

第七章的标题为“运河与诗学”。常州是京杭大运河流经的重要城市,而运河作为南来北往的重要通道,诗人与社会、诗人与自然、诗人与诗人,他们之间所透露的“关系诗学”,伴随着水流之声而更为紧密。

其实,整个下编就是“关系诗学”的完整展现。最后两章讨论科举和女性之诗,是言师生、同学和夫妻在诗歌创作中的交流和默契。

当然,伏涛都是以典型的个案来进行例证,在千军万马挤过独木桥的科场上,洪亮吉和黄景仁无论达与穷,其命运都不是个人能够左右的。所以,他们的诗歌更多是无奈的感叹。而赵翼进步的女性观、王采薇的琴瑟相和以及“二钱”家族文学的兴盛,是乾嘉常州诗群中女性诗学发达的前提和保障。

过去言“教学相长”,我和伏涛作为师生的“教学”,已经过去多年。而作为永远的朋友,伏涛有著述面世,嘱我引喤,在读和写之中,“相长”是毋庸置疑的。只是我虽乐而忘忧,但毕竟老之将至。

按照自然规律,伏涛“长”的速度,要远远快于我。记得当年钱仲联先生为我和张修龄所著《近代诗论丛》作序,有“余老病不斟,读之爽然若失。譬如积薪,后来居上,复何疑焉”之语,与我今日之心境略同。所以,青眼高歌,我为伏涛的快速成长,感到由衷的高兴。

甲辰夏日海虞马卫中序于吴门

《近代诗论丛》

后 记

本书脱胎于我的博士论文《多元视野下的乾嘉常州诗人群体研究》,在其即将付梓之际,往昔负笈吴门的种种经历如潮水般涌上心头。有幸忝列师门,自入学伊始,恩师便为我们悉心讲述吴地文化的繁荣昌盛、文学的灿烂辉煌以及太湖文脉的源远流长。

而我与苏州的缘分,实则可追溯至更早。我的祖上于洪武赶散时从苏州阊门迁至苏北阜宁,然对吴地文学与太湖文脉的深入认知,却是在恩师的课堂之上得以开启。

读博期间,诸多难忘之人与事如繁星点点,闪烁心空。其中,最令我难以忘怀的是在独墅湖新校区聆听老师讲授《近代诗歌史》的场景。

《光宣诗坛流派发展史论》

恩师授课风格幽默诙谐,且情理兼善,故而深受学生们的喜爱与敬仰。他的课堂从无需点名,却总是座无虚席,济济一堂。

课后,我与师兄高磊常常一人小心翼翼地捧着老师的茶杯,一人则背起老师的背包,护送老师前往停车场。于这段短暂的路程之中,我们抓紧时机向老师请教学业上的疑难困惑,只因其余时间皆被师弟师妹们热切的求知欲所占据。

彼时,我心中暗自期许,未来亦能成为如恩师这般备受学生尊崇与爱戴的师者。而印象尤为深刻的,则是在老师家中二楼书房上课的那段美好时光。书房四周墙壁皆被书籍环绕,于茶香袅袅之中,我们聆听教诲,感悟诗韵,那才是研习诗歌应有的绝佳氛围与境界。

2011 年,我顺利博士毕业。时光匆匆,不经意间,十二载已然悄然流逝。回首吴门求学之路,虽饱含艰辛,却也内心宁静,仿若置身于岁月静好的诗意画卷之中。

然尘世纷扰,琐事缠身,毕业后的十余载光阴,在繁忙的教学任务与各类检查事务中匆匆虚度,令人不禁感慨万千。

2019 年,在师妹周于飞的多次诚挚鼓励之下,我对博士论文进行了适度的修订与完善,并申报国家后期资助项目。

在此过程中,我由衷地感激吉林师大科研处的赵志勇副处长与邢欣欣科长,他们的鼓励与支持给予了我申报的勇气与契机。

在项目推进期间,江苏社科院文学研究所的徐永斌以及中国艺术研究院红楼梦研究所的张云亦帮助甚多。而在项目结项过程中,我又不时向红楼梦研究所的何卫国请教咨询,其耐心解答令我受益匪浅,感激之情溢于言表,在此一并谢忱!

当确定由上海古籍出版社出版此书时,我心怀忐忑地向恩师乞序。恩师欣然应允,且以极快的速度撰写完成。

《中国近代文学论文集》诗词卷(1980-2017)

完稿之后,恩师特意致电告知,称序言篇幅略长,让我自行斟酌处理。于序文中,恩师在对我予以鼓励的同时,亦委婉地指出不足之处,为我指明了未来努力的方向。

序中既深入探讨学问之道,又强调为人处世之理,着重提及尊师重道的重要性。恩师乃钱仲联先生的高足,其尊师之举堪为我辈楷模。

自古以来,道德与文章并重,恩师无疑是此方面的典范。他学识渊博,品德高尚,不仅尊师重道,更对学生关怀备至。

苏大文学院作为清诗研究的重要阵地,其师资力量与清诗古籍收藏在全国皆享有盛誉。我有幸入苏大攻读清诗方向的博士学位,这让半路出家涉足此领域的我信心倍增。

犹记读博第二年早秋的一个午后,午睡醒来下床之际,双脚分别踏在第二、第三个横杆时,我脑海中突然闪过一个念头:期望自己的文章能够传世。

此念虽如流星般转瞬即逝,却深深烙印在我的心底,即便十余载春秋匆匆而过,当时的情境依然清晰如昨。毕业至今,学术上进展寥寥,如今回忆起那个瞬间,自觉些许可笑,然在彼时,却是内心真实且炽热的渴望。

《清人别集总目》

由此可见,人生需怀有梦想与追求,即便最终未能实现,亦能在一段时间内激发自身的斗志与潜能,待多年之后回首,更成为一段饶有趣味且值得回味的记忆。

毕业论文送审期间,有幸得到五位专家的认可与悉心指导。论文盲审表中专家通常不具名,然华东师范大学的一位教授却破例留名,并推荐我的论文参加全国优秀论文评审。我深知自己的博士论文尚未达到如此高的水准,这位专家的鼓励与奖掖令我倍感荣幸,极大地增强了我的自信心。

我曾在与周围同学的交谈中“不经意”地提及此事,同学们亦由此知晓该教授的提携后进之举。由此观之,人皆需鼓励与认可,“希望效应”于我这“老学生”而言,同样具有强大的激励作用。

或许正因如此,在我后来的教学过程以及指导研究生论文时,我始终秉持多鼓励的原则,盖因“己所不欲,勿施于人”,“人与我同尔”。

那五张评审表,我复印后一直悉心珍藏,随身携带。它们虽字数有限,却蕴含着丰富的信息量,其中诸多宝贵的指导意见,不仅是我毕业前后论文修改的重要指南,更是书稿进一步完善、申报项目成功的“葵花宝典”,相信亦将成为本书日后修订以及我余生学术探索中的核心关注点。

博士毕业后,我深切地感受到给予我直接指导的人逐渐减少。学术之路漫漫,犹如无垠之沧海,在我们的学术征程中,始终离不开他人的点拨与指引。在此,我衷心地感谢朱则杰教授与罗时进教授,他们平日不经意间的只言片语,皆成为我治学道路上的珍贵指引与启迪。

我始终坚信,硕博论文绝非作者个人之功,实乃集体智慧的结晶。除了导师的精心指导,亦离不开任课教师的教诲以及同学们的热心帮助。除了论文盲审专家的远程指正,更有答辩专家的现场悉心指导。

《近代文学批评史》

在此,我要诚挚地感谢复旦大学的黄霖教授、华东师范大学的谭帆教授、南通大学的周建中教授以及苏州大学的杨海明教授。

答辩之时,黄霖教授深情回忆其追随蒋天枢教授求学的往昔经历,意在告诫包括我在内的所有同学,为人需谦逊低调,心怀敬畏,切不可妄自尊大、自以为是。

谭帆教授对我论文中提出的一些研究方法上的思考给予了充分肯定。周建中教授与杨海明教授则针对论文中的细节问题进行了深入且细致的剖析与指导。

我的恩师顾及我的颜面,在答辩时多以鼓励之语相待,而实质性的建议与意见则在平日的交流中倾囊相授。答辩时的表扬固然有助于提升士气,然切中肯綮的批评方能及时纠正偏差,其重要性不言而喻。

《清代诗文集汇编》

学术之路需秉持认真严谨之态度,及时纠错,方能不断前行。我由衷地感激在我成长历程中真诚提点我的各位师长,若无你们的悉心教导与关怀,便不会有我今日在学术道路上的点滴进步。

前辈的引领固然至关重要,同辈的支持与帮助亦不可或缺。在此,我必须提及我的同寝、同门、同学——福建师大的王兵教授。

2011年元宵节前夕,我与远在新加坡南洋理工的王兵线上畅聊。彼时,我正为自己的博士论文(原研究赵翼诗歌)而洋洋自得,然王兵的一番话却如冷水浇头,令我瞬间清醒。

他告知我台湾已有两部研究赵翼诗歌的专著问世。闻此消息,我顿时惊愕不已。王兵见状,主动提出让我将论文发给他一阅,或许尚有挽救之法。在随后不到十天的时间里,他全力相助,帮我重新确定论文题目、调整结构并精心梳理语言,使我得以按时将论文送出盲审,且盲审成绩在同学中名列前茅。

答辩时,恩师面带微笑,以鼓励的眼神看着我,称我一路走来颇为不易。我深知恩师之意,一则我在读博期间发表了三十余篇学术论文,二则在极短时间内完成换题修改并及时提交送审,而这一切的背后,实则离不开同学王兵的鼎力相助。

此外,周于飞师妹亦是我必须衷心感谢之人。她于我而言,给予了诸多帮助,其中最为突出的便是在后期项目申报过程中,她的建议与指导发挥了关键作用。

起初,我对申报项目兴致索然,然在她的多次提醒与耐心劝说之下,我尝试申报,竟一举成功。

《常州清代十大诗人评传》

如今,在各类项目申报之际,管理部门的领导常以“买彩票”作比,鼓励教师多申报,称申报次数越多,中标概率越大。此话语虽带有一定的赌博心理,却也引发了我的深入思考。赌博固然不可取,然“赌一把”的尝试勇气与“博一下”的努力精神却弥足珍贵,前提是需具备扎实的前期积累与沉淀。

学无止境,虽主观上已竭尽全力,但客观上难免存在瑕疵与不足,诚盼同道中人不吝赐教与指正。

此刻,拙作即将问世,我内心满是“画眉深浅入时无”的忐忑与不安,唯愿能得到读者的认可与包容。

伏涛

2024年11月5日

于三亚学院

伏涛,1966年生,江苏盐城人。2011年博士毕业于苏州大学文学院,现供职于三亚学院人文与传播学院,教授,硕士生导师。主持国家社科后期资助项目一项、省社科项目三项,先后在《明清小说研究》《红楼梦学刊》《苏州大学学报》(社科版)等刊物上发表学术论文九十余篇,出版专著两部,研究方向为清代文学。