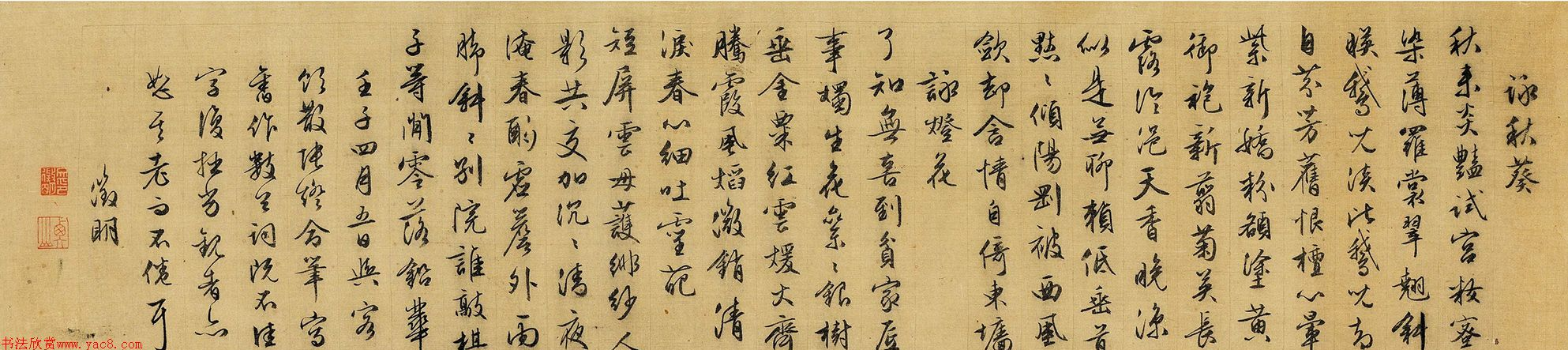

最近不少书友在临帖时问我,为什么文徵明的行书看起来那么"舒服",自己写出来却总差口气?今天咱们就掰开揉碎聊聊他《行书旧作词两首》里的门道。别看这是件旧作,里头的笔法密码可比你想象的更值得深挖。

用笔的节奏感

先说说执笔的轻重缓急。文徵明在这卷行书里最厉害的是"提按分寸感",毛笔在他手里像自带弹簧。起笔时常尖锋轻触,比如"人"字的撇画,开头细若游丝,到中段突然下压,墨色"噗"地涨开,收笔又迅速弹起。这种"呼吸式"用笔最难模仿,很多初学者容易写成匀速拖行,要么全程重按像刷油漆,要么全程轻飘像画虚线。

特别注意他横画与竖画的交接处,比如"月"字的横折钩,转折前会有个微妙的"预备动作"—笔尖稍稍上提再斜切下压,形成肩关节般的自然弯曲。现代人写转折容易直接硬拐,结果墨团淤积像肿了的膝盖。要是把字放大十倍看,这些细节处的"小颤动"其实都是手腕在纸面跳舞的痕迹。

结构的疏密游戏

单个字的结构安排更见功力。文徵明特别擅长"造险再扶正",比如"云"字上下部件故意错位,但通过最后一横的斜度又把重心拽回来。这种处理比四平八稳的摆布高级多了,就像杂技演员看似惊险却始终平衡。

还有组字时的空间心机:"林"字两个木并排,左边收缩右边舒展,竖画从短到长像音阶渐变。更绝的是笔画穿插,比如"带"字的头部四竖,长短粗细各不同,中间还留出针尖似的缝隙。这种"疏可跑马密不透风"不是随便挤出来的,需要提前算好笔画间的安全距离。

墨色的微表情

用墨方面堪称"惜墨如金"。你会发现卷中枯润变化跟着字形走:笔画多的"郁"字用墨反而淡,为的是避免变黑疙瘩;简单的"一"字却蘸饱浓墨,形成视觉锚点。最精彩的是飞白处理,比如"风"字的撇画末端,毛笔在将干未干时快速掠过,纸面浮着的丝缕墨痕像风吹纱幔,这种效果必须对宣纸吸墨性有精准预判。

行气贯通的秘诀

整篇行气看似平缓实则暗流涌动。每个字都在轻微摇摆:第三行的"秋"字右倾,立即用下一行"水"字左倾来平衡,这种"摇摆式前行"就像人走路时自然摆臂。另外字组间的粘合剂—牵丝引带也很有讲究,比如"何处"二字间的游丝细若琴弦,既不能断也不能粗,要在笔尖将离纸面的0.1秒完成调锋。

临摹实战建议

建议分三步走:先用水性笔在打印稿上描红,感受运笔轨迹;再用狼毫小楷对临单字,重点模仿提按节奏;最后用原大毛笔在仿古纸上通临,注意字间呼应。有个取巧方法:把手机慢镜头打开拍自己写转折的动作,对比字帖里的墨迹形态,很快能发现问题是出在提笔过早还是转腕不够。