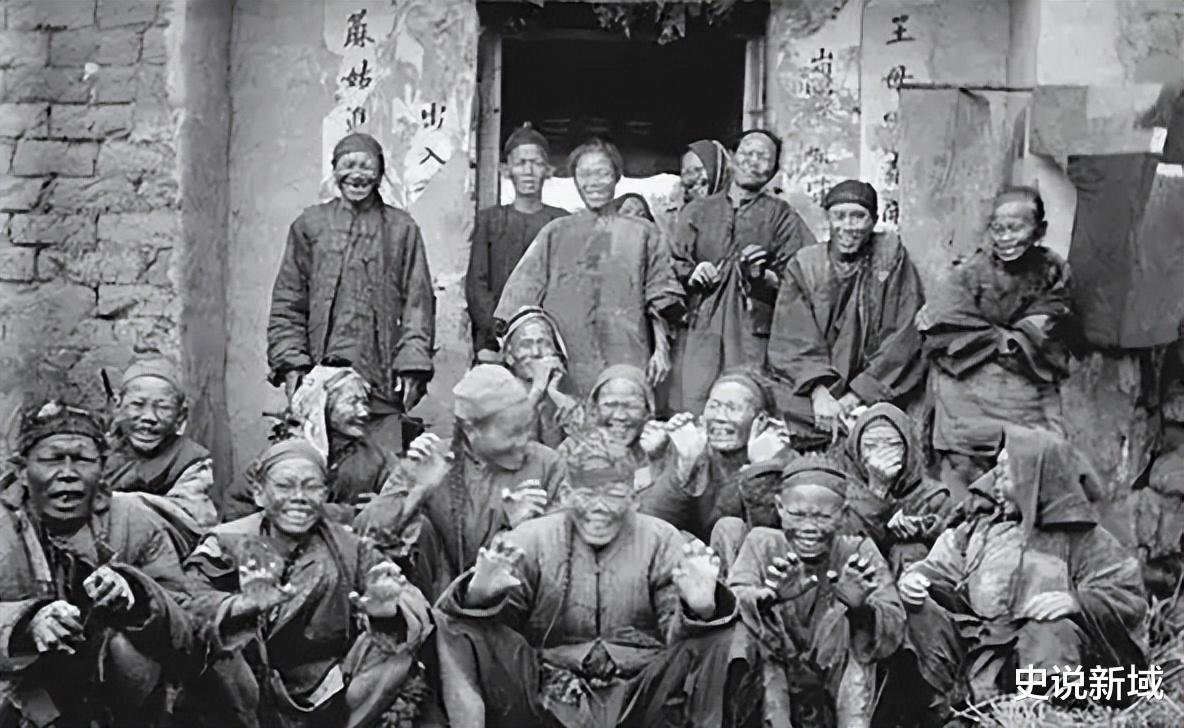

十八世纪的中国,一场静悄悄的人口革命正在发生。街道上行人摩肩接踵,田野里农夫辛勤耕作,市集中商贩吆喝不绝。

与历代王朝不同,大清帝国迎来了前所未有的人口繁荣——从清初的七千万到道光年间的四亿,增长近六倍!

这背后究竟隐藏着怎样的历史密码?是政策的变革,作物的引进,还是技术的进步?今天,让我们穿越时空,探寻这场人口爆发的真相。

一、政治稳定:三代帝王的民生工程

清朝建立初期,历经战乱的社会满目疮痍。扬州十日、江阴八十一日等惨剧导致人口锐减,直到南明灭亡,台湾收复,社会才逐渐稳定。清初统治者意识到"民生凋敝,需从政治上来进行干预",由此开启了一系列影响深远的改革。

康熙皇帝在废除"圈地令",将土地从八旗子弟手中归还百姓。这一政策不仅缓解了社会矛盾,更让农民重新获得了生产资料。雍正帝推行"摊丁入亩"政策,彻底革除了延续千年的丁银制度,百姓不再因人口增加而加重赋税负担,生育的积极性大大提高。

乾隆时期更是体现了"重农恤商"的宽松倾向,耕地面积不断扩大,商人自由度提高。连续三代帝王的努力,为人口增长创造了稳定的政治环境。正如史料记载:"清朝有数百年无内外大规模战争的安定",这是人口增长的基础前提。

二、经济发展:新作物与商业革命

政治稳定带来了经济发展,而作物的引进则解决了最基本的温饱问题。马铃薯和玉米的引入堪称一场"农业革命"。马铃薯"煮食、亦可蒸食",且适应性强,能在贫瘠山地生长;玉米则"种一收千,其利甚大",单位产量远超传统作物。

这些新作物不仅提高了粮食产量,更开辟了新的耕地空间。农民得以在山区、丘陵等传统不宜耕作的地区种植这些高产作物,极大地扩展了粮食生产的地理范围。史料记载,清代亩产量达到历史新高,比明代提高了百分之八,创造了历史新高。

吃饱饭的百姓有了更多精力从事手工业和商业。棉纺织业、瓷器制造业蓬勃发展,形成了著名的十大商帮。商人们创新性地采用股份制,"共同经营,一家富天下富",出现了"平阳、泽、潞,豪商大贾甲天下,非数十万不称富"的繁荣景象。经济的全面发展为人口增长提供了物质保障。

三、科技进步:农业与医学的双重突破

虽然清朝科技相对于西方开始落后,但在农业和医学领域的进步仍不可忽视。清代农书数量是之前所有朝代总和的二点零九倍,农业技术得到系统总结和推广。

浙江桐乡人张履祥堪称当时的"农业专家"。他一边教书,一边隐居耕田,通过长期实践积累了大量经验,撰写的《补农书》成为农民的技术指南。在这些农业专家的推动下,清朝出现了"一念三熟制",土地利用效率达到历史巅峰。

医学进步同样功不可没。随着时间推移,医学知识不断积累,疾病防治能力提高,新生儿成活率上升,平均寿命延长。虽然比不上同时期西方的医学革命,但相对于前代仍有明显进步。

特别值得一提的是,在鸦片战争后,中国人陈寿成功制造出蒸汽机,虽然借鉴了两方理论知识,但毕竟让中国赶上了第二次工业革命的末班车。蒸汽机的应用为工商业发展提供了新动力,江南机器制造局获得巨大经济效益。

四、人口增长的具体表现与社会影响

在多种因素共同作用下,清朝人口呈现爆发式增长。从清初的约七千万,到乾隆末年已突破三亿,道光年间更是达到四亿。这种增长规模在中国历史上是空前的。

人口增长带来了深远的社会影响。一方面,劳动力充足促进了经济发展和土地开垦;另一方面,人口压力也开始显现,人均耕地面积逐渐减少,社会矛盾有所加剧。但总体而言,清朝成功解决了庞大人口的温饱问题,这在中国历史上是一个了不起的成就。

值得一提的是,当时百姓"吃饱衣暖之时,则生淫欲之心",生育意愿强烈。加上赋税制度改革不再按人口征税,民间消除了多生多缴税的后顾之忧,人口自然快速增长。

【参考资料】《中国人口史》(复旦大学出版社)《清代农业的发展与局限》(《农业考古》期刊)《清朝全史》(中华书局)《中国农学史》(福建人民出版社)《清代商业史》(辽宁人民出版社)《补农书》(农业出版社)《中国科学技术史》(科学出版社)

评论列表