凌晨四点的闹钟还没响起,我已攥着背包带在黑暗里坐起身。双肩包的拉链被反复拉动三次,身份证边缘的棱角硌着掌心——这是期待了半月的南太行徒步,西峡沟到王莽岭的穿越路线像条隐秘的脐带,正牵引着我向大地深处走去。

集合点的路灯把人影拉得瘦长,早餐摊的蒸笼冒着乳白的热气。我吞下第三块包子时,大巴的引擎在街角低吼起来。三十四个背包堆叠在行李舱,像群即将迁徙的候鸟。车窗外的星子逐渐褪色,当第一缕阳光刺破云层,太行山脉的轮廓正从靛蓝转为赭红,岩层的褶皱里仿佛藏着亿万年的呼吸。

领队递来话筒时,我正望着窗外的断崖发怔。那些层层叠叠的岩石多像摊开的古籍,每道纹理都是岁月写下的注脚。"户外是场与自然的对话。"我听见自己的声音在车厢里起伏,"城市里的心灵总像攥紧的拳头,到了山里才肯慢慢舒展。"话音落时,有人轻轻鼓掌,更多人望着远山出神。后来才知道,全车三十四人里,能完整唱完一首歌的不过两位,多数人都和我一样,更习惯让山风替自己说话。

第一天的行程在不断的追问中展开。"还有多远?"这个问题像枚被反复投掷的石子,每次落地都溅起片焦虑的涟漪。向导总爱拉长语调说"快了",却没人较真答案。当双脚踩过干涸的河床,鹅卵石在鞋底下发出细碎的呻吟,我忽然懂得,真正的徒步从不是向终点狂奔。就像身边那些沉默的岩石,它们从不着急成为山峰,只是慢慢堆叠出岁月的模样。

山间的夜来得猝不及防。当我接过领队递来的房卡,隔壁房间的欢笑声正撞在走廊的玻璃窗上。标准间的热水顺着发丝流淌时,远处村落的灯火已次第熄灭。晚上九点整,被褥还带着阳光晒过的味道,我便坠入了无梦的睡眠。直到凌晨四点被鸡鸣唤醒,窗外的山峦正浸在淡青色的雾霭里,忽然想起温庭筠那句"鸡声茅店月",原来千年前的诗意,至今仍在山村的黎明里醒着。

第二天,晨光把西峡沟染成半透明的琥珀色。小桥横跨在溪水上,流水声里混着野菊的清香。十七个自然村像撒在山谷里的棋子,八百多位居民守着这片山水,把日子过成了水墨长卷。我沿着石板路慢慢走,看薄雾在树梢间游走,听溪流在石缝里私语,忽然羡慕起那些在此长居的人——他们不必追赶时间,只需跟着日升月落慢慢变老。

早餐桌上的干豆角黑得发亮,腌萝卜丝淡得像没加盐。有人皱着眉挑拣,我却觉得这寡淡里藏着山野的本味。就像户外的意义,本就是在汗流浃背里品尝饥渴,在筋疲力尽时撞见惊喜。当队伍沿着挂壁公路向上攀升,山楂树红得像团火,落在地上的果子把山路铺成了锦缎。地导说这些果树早成了风景,没人在乎果子酸不酸,就像没人追问那些悬崖上的山洞,是否真如传说里藏着古人的锅台。

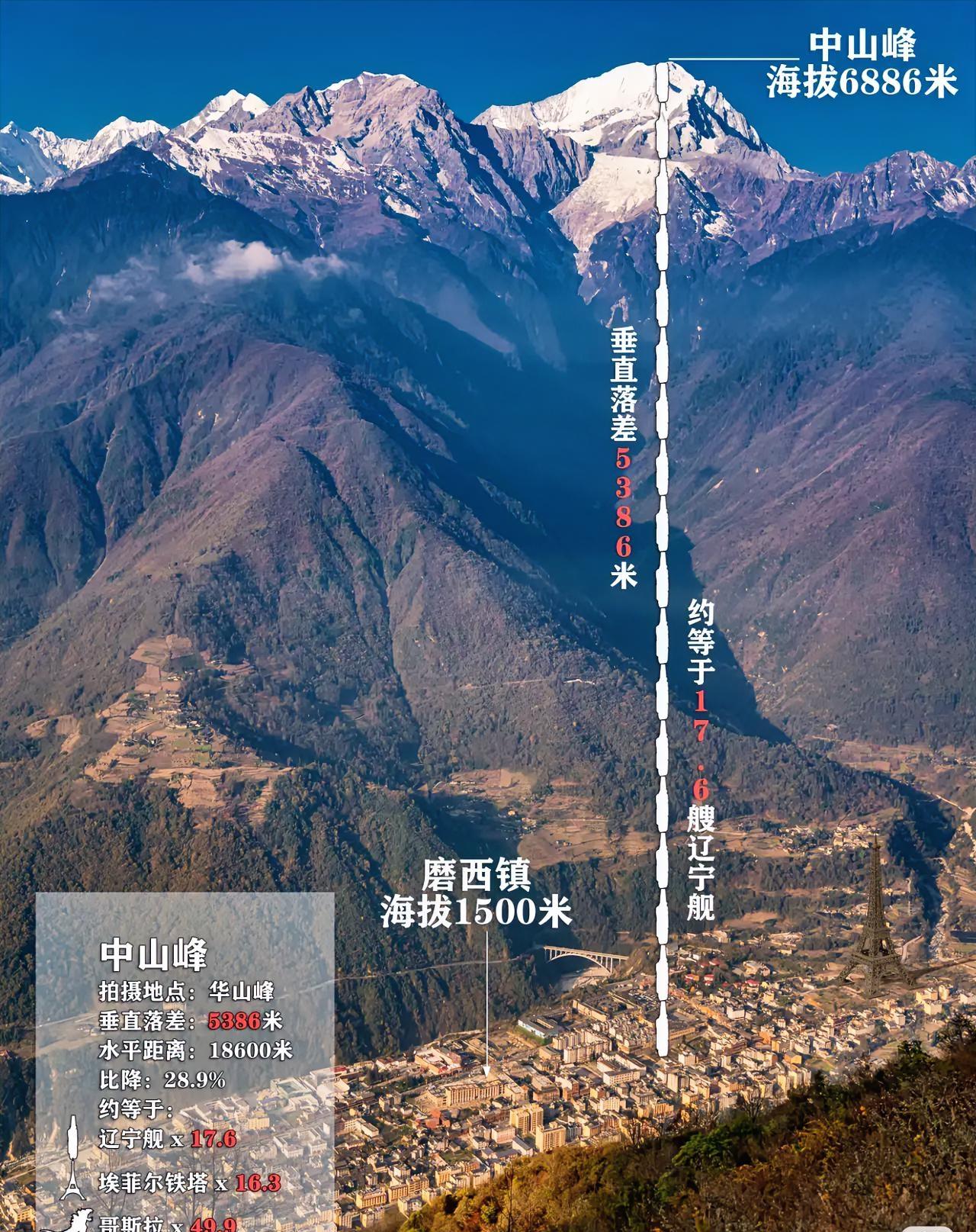

队伍渐渐拉开了距离。体力好的在前头追逐山风,体力弱的在后面捡拾风景。我紧跟着地导的脚步,听他讲刘秀跃过深沟的故事。王莽岭就在前方百余米,有人瘫坐在石头上摆手,我们七个却咬着牙往上攀。当1700米的海拔把云气踩在脚下,群山忽然在眼前铺成波澜壮阔的画卷。风穿过衣襟时,终于懂得什么叫"山登绝顶我为峰"——不是征服的狂妄,而是与天地精神往来的谦卑。

下山的路缠在崖壁上,像条望不到头的绸带。每走一步,膝盖都在发出细碎的抗议。有人数着台阶咒骂,我却爱上了这种缓慢。看阳光在谷底投下移动的光斑,听回声在山谷里捉迷藏,忽然明白王阳明为何能在龙场悟道。山水从不是沉默的背景,它们一直在用自己的语言诉说,只是我们总忙着赶路,忘了侧耳倾听。

傍晚,返程的大巴在晒满玉米的乡间路上颠簸时,夕阳正为太行山镀上金边。同行的大姐递来颗野山楂,酸涩里裹着清甜。我忽然想起这两天的种种——凌晨的包子、悬崖的传说、山顶的风,还有那些没来得及唱的歌。或许人生本就是场不断跋涉的徒步,重要的从不是抵达哪里,而是在行走中,是否曾让心灵真正舒展。

车窗外的山影渐渐模糊,我把脸贴在玻璃上。太行深处的星空该亮起来了吧,那些沉默的岩石,此刻或许正在月光里,轻轻翻动着岁月的书页。而我知道,有什么东西已随着这次徒步,悄悄住进了心里——是种不必追赶的从容,是场与自然的和解,是在山水间照见的,那个最本真的自己。

文图片来源于西峡沟王莽岭,供大家学习交流使用,并不用于商业用途。文中所有转载的图片等知识归该权利人所有,我方不对相关图片内容享有任何权利。如不慎侵犯您的权益,请后台联络,我们将第一时间删除。