在每一台燃料电池车的心脏里,有一张看似普通却价值千金的"纸"。它薄如蝉翼,却承载着气体扩散、电子传导、水分管理和结构支撑四大使命。没有它,燃料电池就无法稳定工作。这张纸,就是碳纸。

一、碳纸:燃料电池的"隐形骨架"

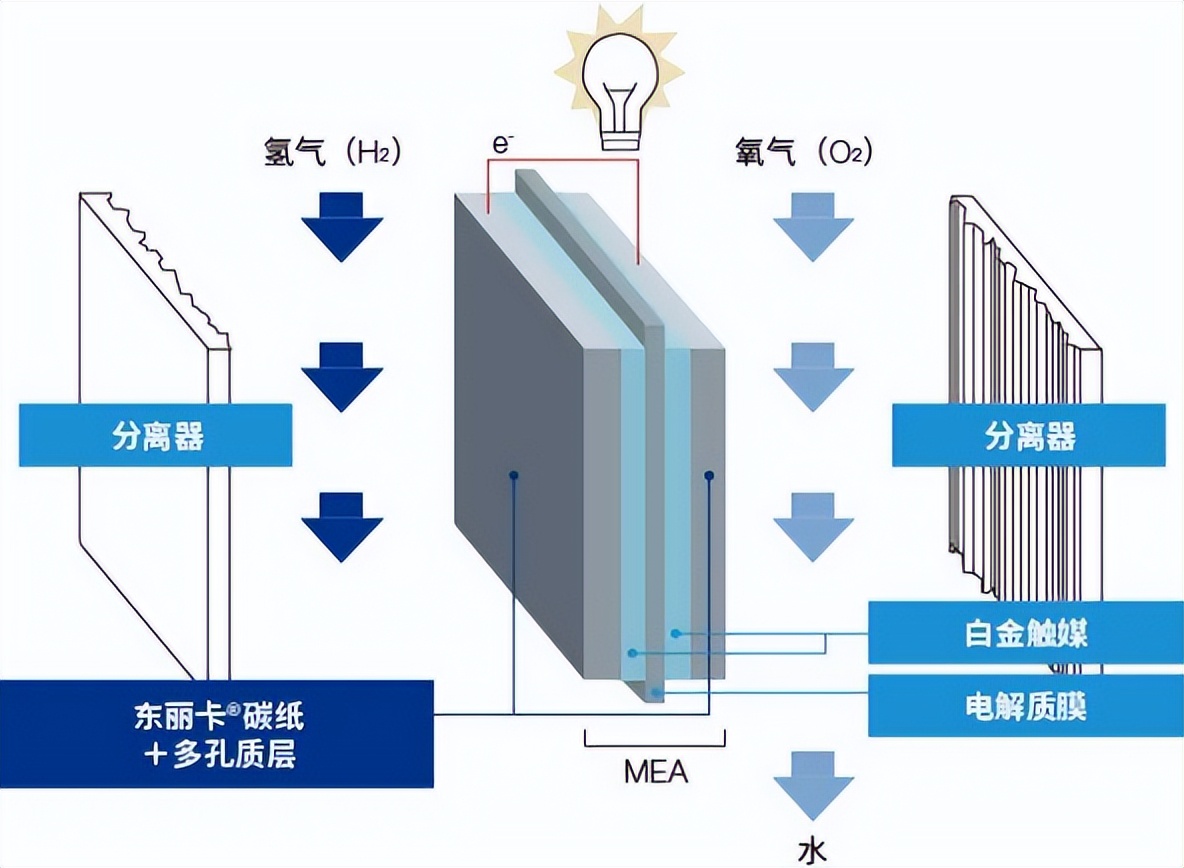

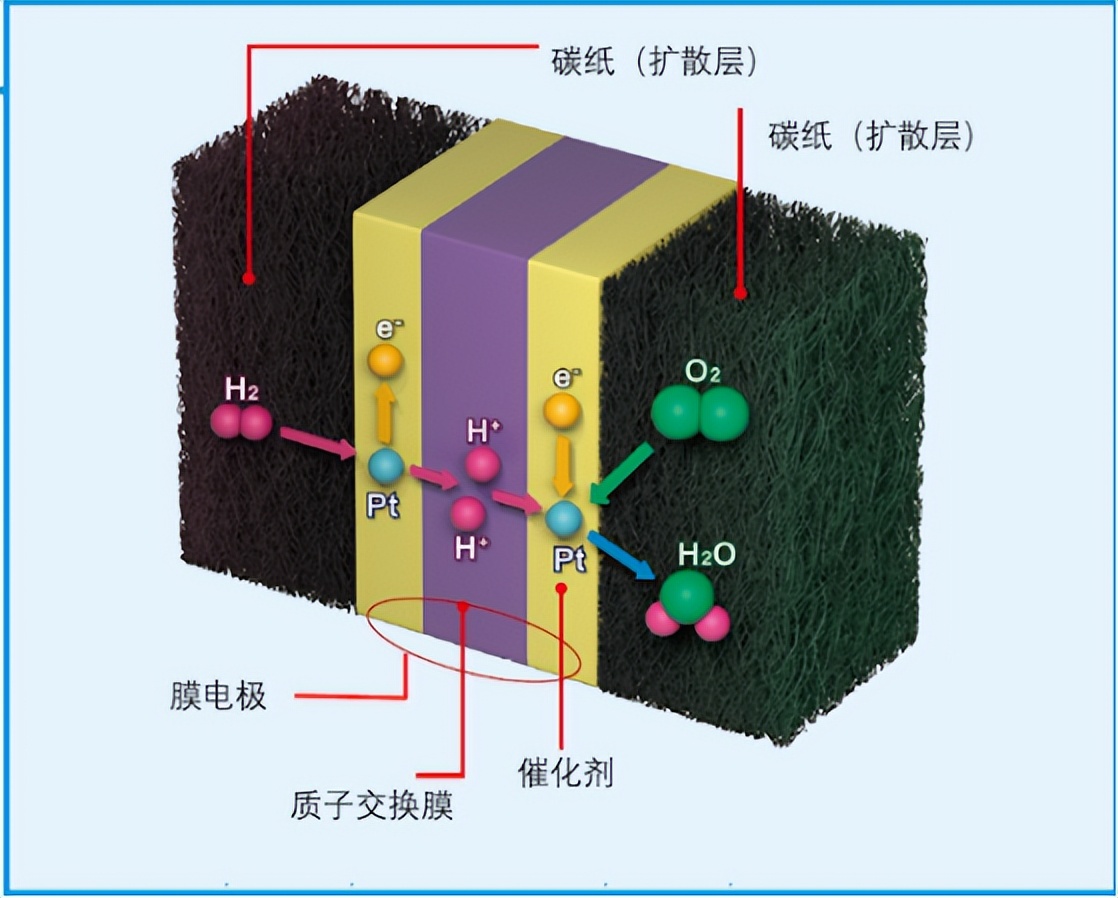

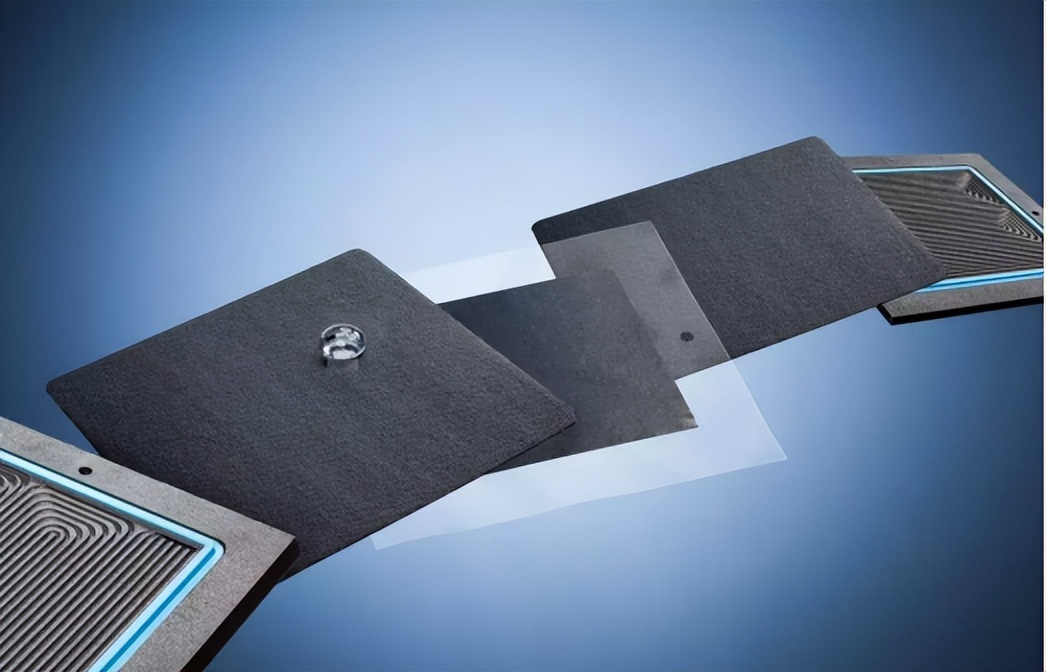

燃料电池的核心膜电极(Member Electrode Assembly/MEA)由气体扩散层(Gas Diffusion Layer/GDL)、催化剂(Catalyst)、交换膜(Exchange Membrane)关键部件组成。

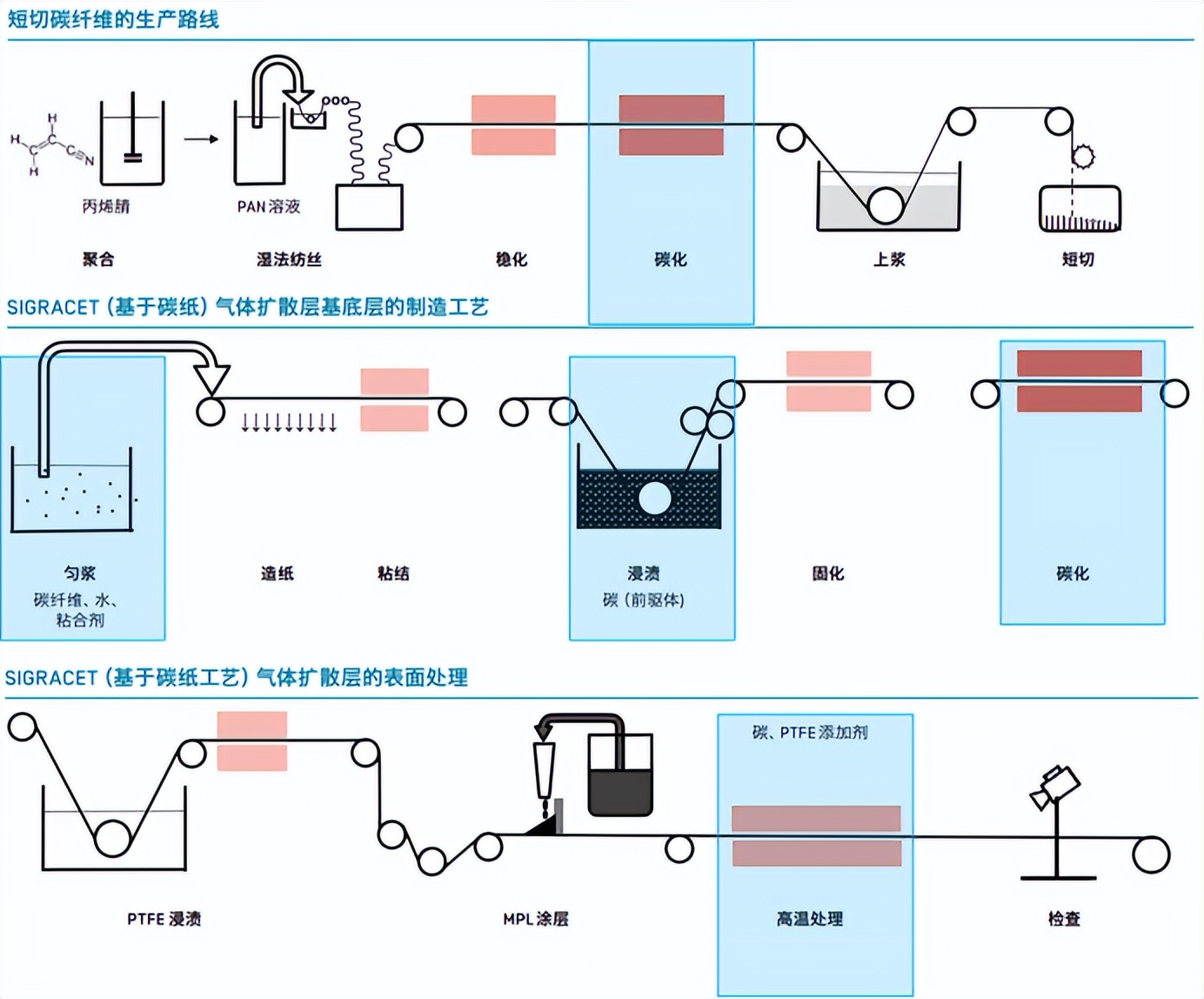

碳纸,又称为碳纤维纸,是燃料电池堆气体扩散层(Gas Diffusion Layer)的关键基底材料。主要使用湿法工艺制备而成:将短切碳纤维(5-20mm)分散在粘合剂溶液中,再经树脂浸渍、固化、碳化、石墨化等工艺处理。

理想的碳纸需要同时满足:

多孔结构:孔隙率70-80%,孔径分布兼顾气体扩散与排水

优异导电:平面电阻低至数mΩ・cm,保证电子传输效率

足够强度:承受装配压力和工作环境变化

化学稳定:耐受复杂的电化学环境

二、制造碳纸的"三重门"

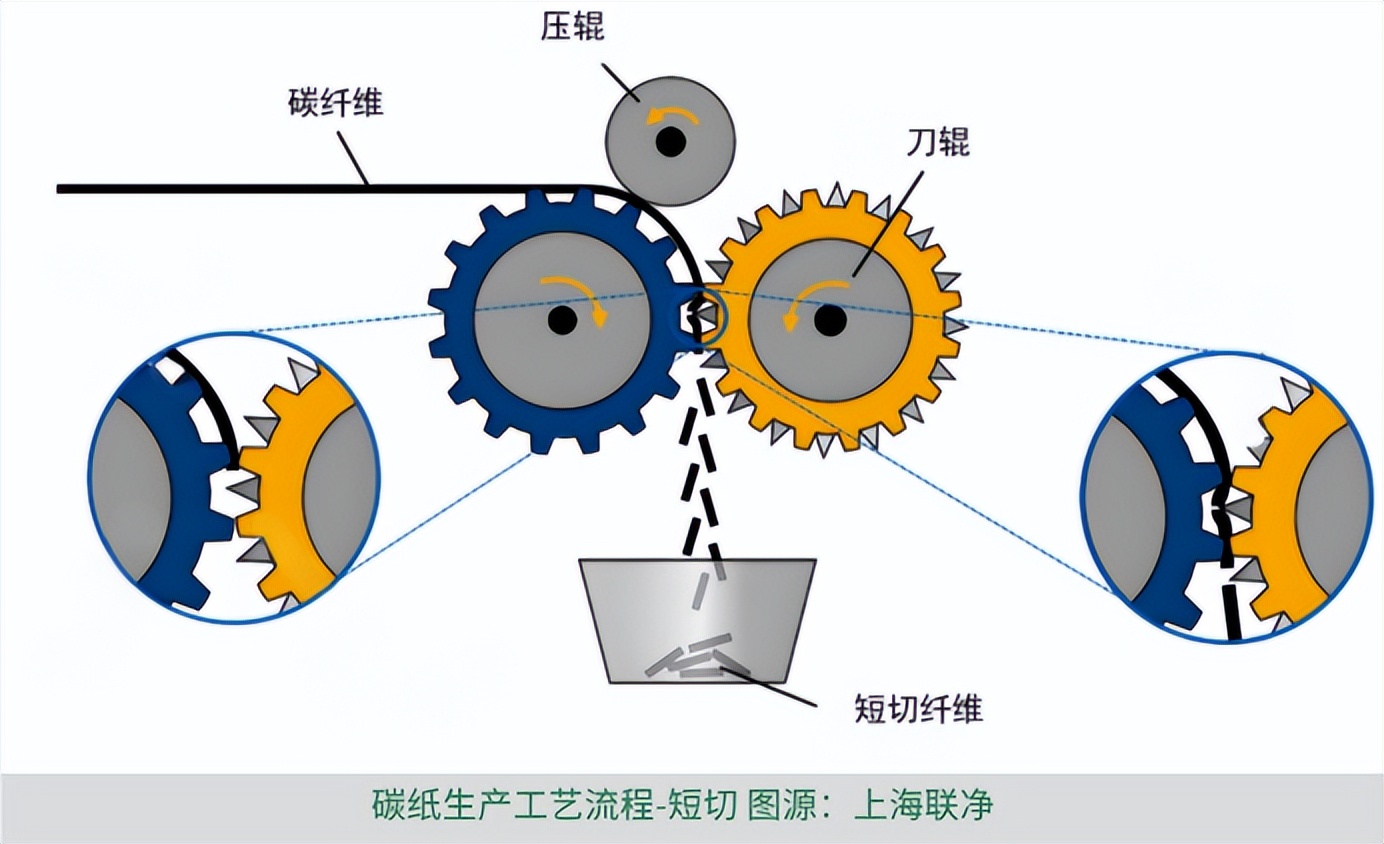

1. 纤维分散:从混乱到有序

将3-20mm的短切碳纤维均匀分散在水中,是制造高质量碳纸的第一步,也是最大挑战。纤维极易团聚,一旦分散不均,最终产品性能将大打折扣。

2. 高温处理:千锤百炼

碳化 (1100-1350℃):去除非碳成分,形成基本结构

石墨化 (2000℃以上):提升导电性和稳定性

整个过程需在严格控制的惰性气氛中进行,防止氧化

3. 连续化生产:协同作战

从湿法成形、树脂浸渍、热压固化到高温处理,每个环节都需精确协调。任何参数波动都会影响最终产品质量。

资料来源:SGL,金瓯新材料研究院整理

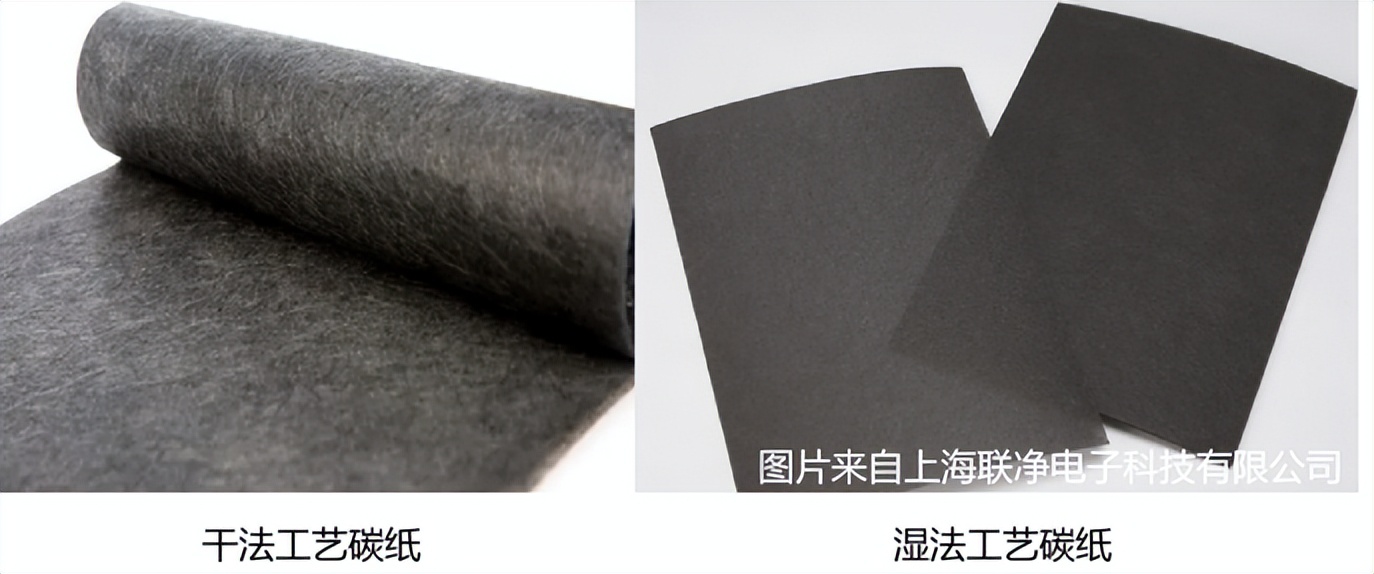

三、技术路线:湿法vs干法

碳纸生产工艺方面,分为湿法工艺和干法工艺,湿法工艺属于成熟的工艺,东丽、西格里等厂商均采用湿法工艺。湿法制备的碳纸具有良好的均匀性和致密性结构,是国外燃料电池高性能碳纸普遍采用的方法。碳纸的干法制备是近年来迅速发展起来的工艺。该法的碳纸是以空气为介质,采用气流成网工艺加工成原纸,并经涂胶、干燥、碳化等后道工艺加工制备而成。特点是碳纸的碳纤维含量高,产品强度高。

湿法工艺

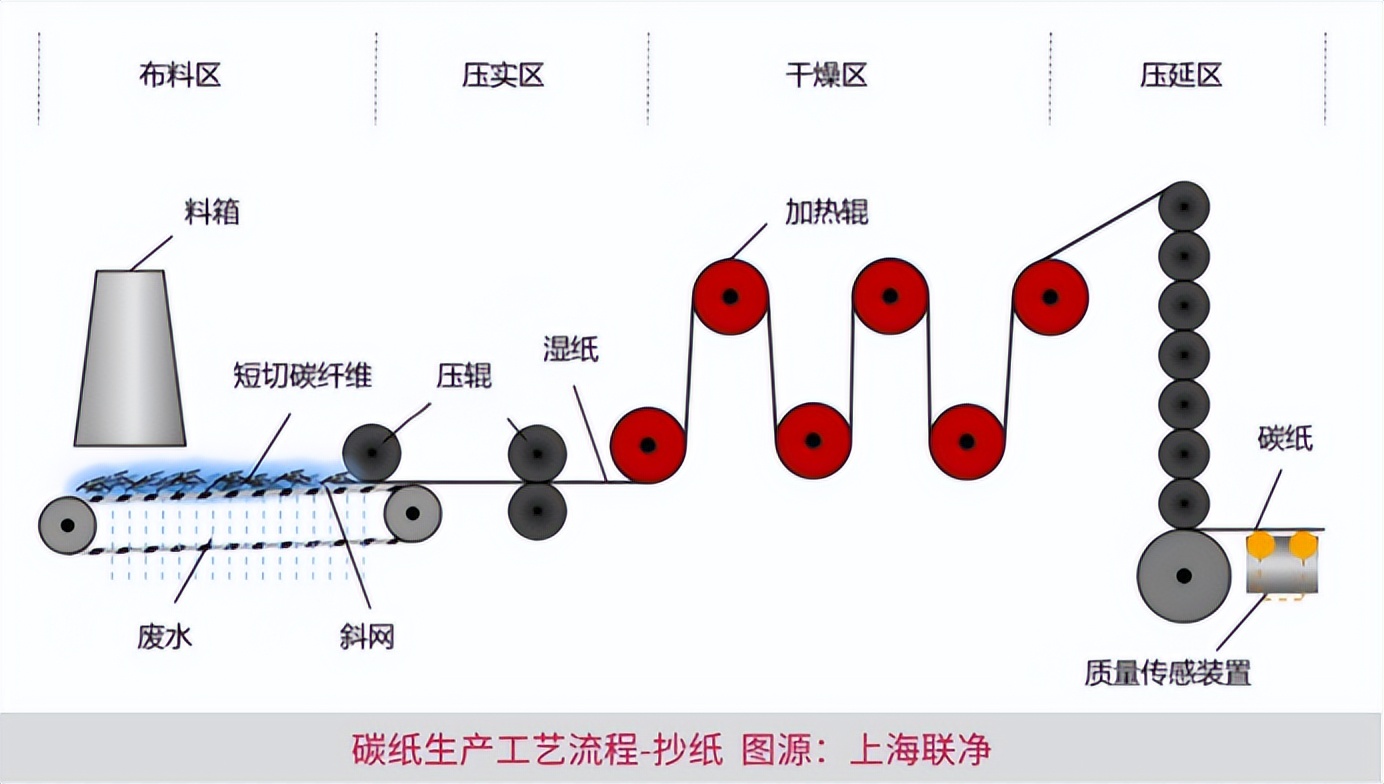

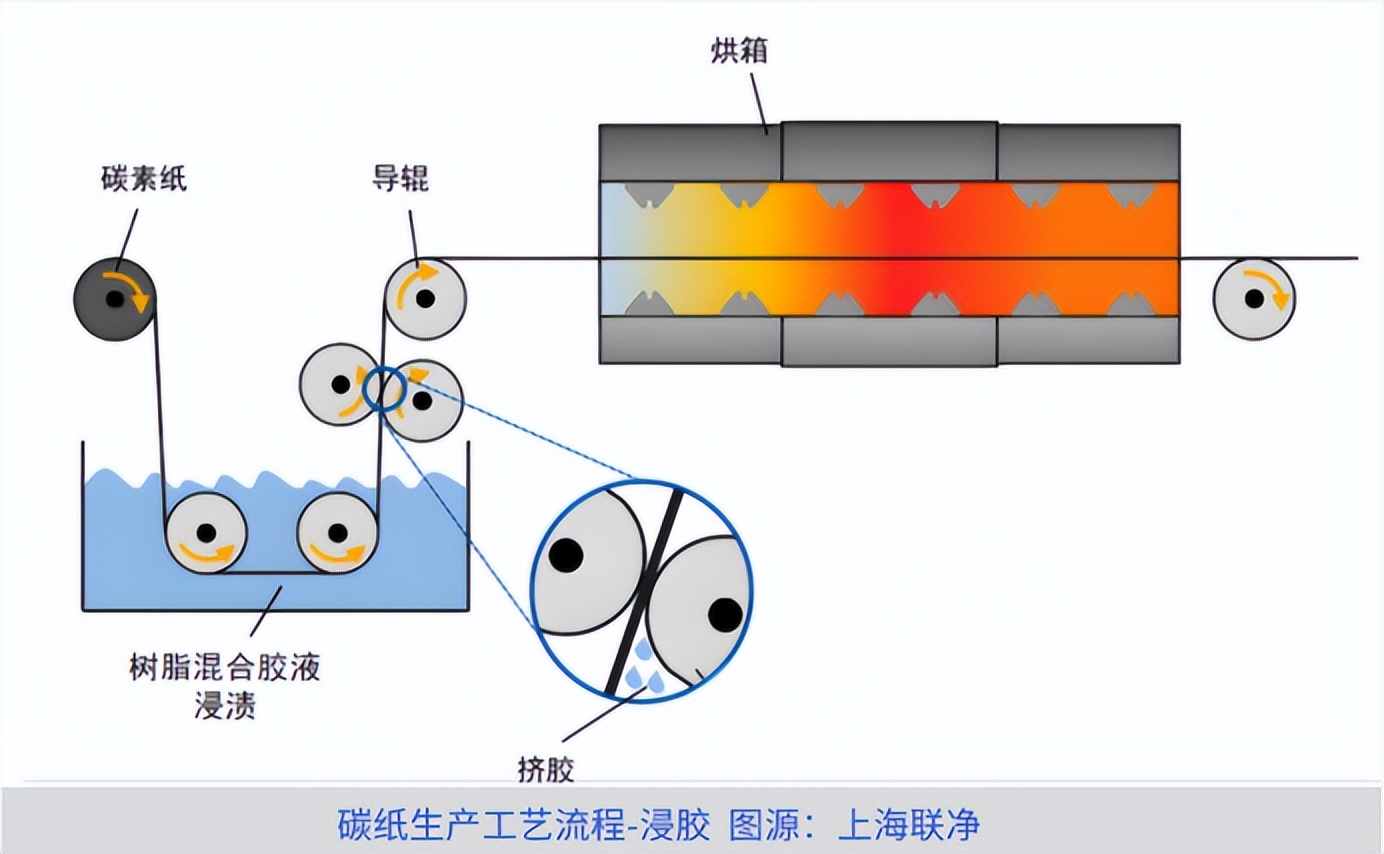

流程:纤维分散→抄纸成型→树脂浸渍→固化→碳化→石墨化

优势:产品均匀性好,致密性高,适合高性能需求

挑战:工艺控制复杂,对设备要求高

干法工艺

流程:长纤维气流成网→树脂粘合→固化→碳化→石墨化

优势:纤维含量高,强度和导电性好

挑战:易形成大孔结构,匀度较差

四、量产突围:从实验室到生产线

将实验室样品转化为稳定量产产品,需要突破三大瓶颈:

1. 连续化设备创新

开发一体化生产线,实现从原料到成品的连续加工。关键设备包括:

湿法成型一体机:精准控制纤维分散和成形

浸胶热辊压成型一体机:实现树脂定量浸渍和连续热压

连续碳化石墨化炉:精确控制温度分布和带材运行速度

2. 工艺参数精准控制

树脂浸渍:精确控制树脂含量,平衡强度与透气性

热压固化:采用分段升温和多段加压,优化树脂交联

高温处理:精确控制升温曲线和保温时间,提升性能稳定性

3. 质量一致性保障

建立全流程检测体系,对厚度、电阻、透气性等关键参数进行在线监控,确保每一卷产品性能一致。

五、上海联净的工艺解决方案

上海联净提供了从原料处理到成品的完整碳纸生产解决方案,其中两大技术亮点尤为突出:

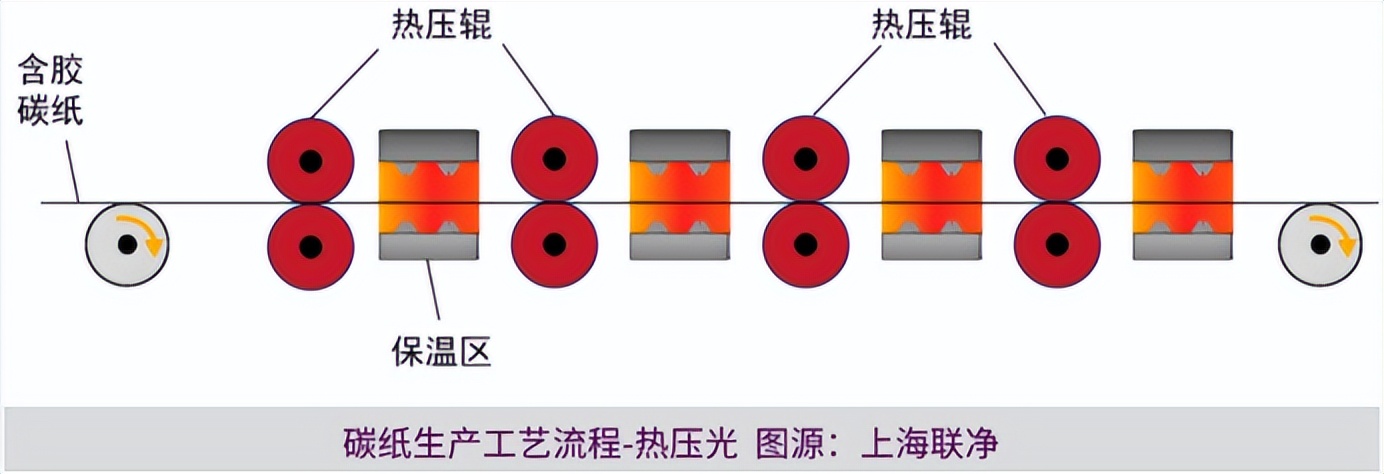

连续型树脂热固化压光一体机

联净成功开发出连续型碳纸树脂热固化压光一体机,该设备具备精确的温度和压力控制系统。通过先进的温控系统和压力调节功能,能够确保在热压过程中,碳纸材料达到均匀且稳定的温度(±1℃)和压力条件(碳纸压后厚度偏差≤±1.5%)。这种精确控制对于保证碳纸的质量和性能一致性至关重要,能够有效提升碳纸的力学性能和结构完整性。

其次,该设备采用分段升温、分段压力的控制方式,逐步升温、升压、保压固化,实现多段加压。这种控制方式使得热压过程更加精细和可控,能够根据碳纸的具体工艺要求进行调整,确保每个生产环节都能达到最佳状态。

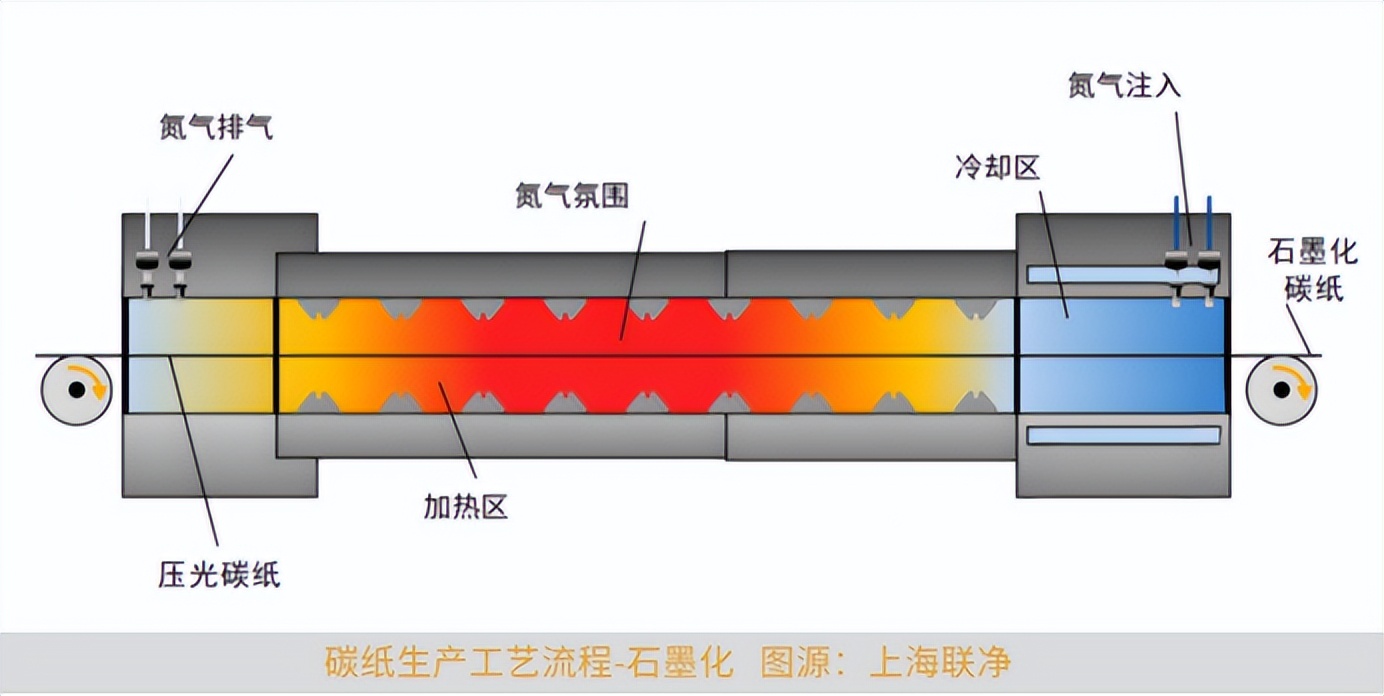

连续碳化石墨化设备

连续碳化石墨化设备建设是最大的挑战,这种设备能够连续地对碳纸进行热处理,以确保其性能和质量的稳定性,连续碳化设备的长度和温度设置是根据碳纸的拉力强度、张力要求以及下垂量等因素来确定的,通过精确控制加热过程,可以确保碳纸在碳化过程中达到理想的性能指标。在连续碳化石墨化中,气帘保护系统是确保碳纸质量的重要环节,它通过在炉体两端设置气体密封或气帘装置,有效隔绝外界空气,减少氧气对炉膛及碳纸的侵蚀,从而保持炉内工作环境在低氧状态,有利于碳纸的均匀碳化和石墨化。

工艺流程

短切工序

抄纸工序

浸胶工序

热压光工序

石墨化工序

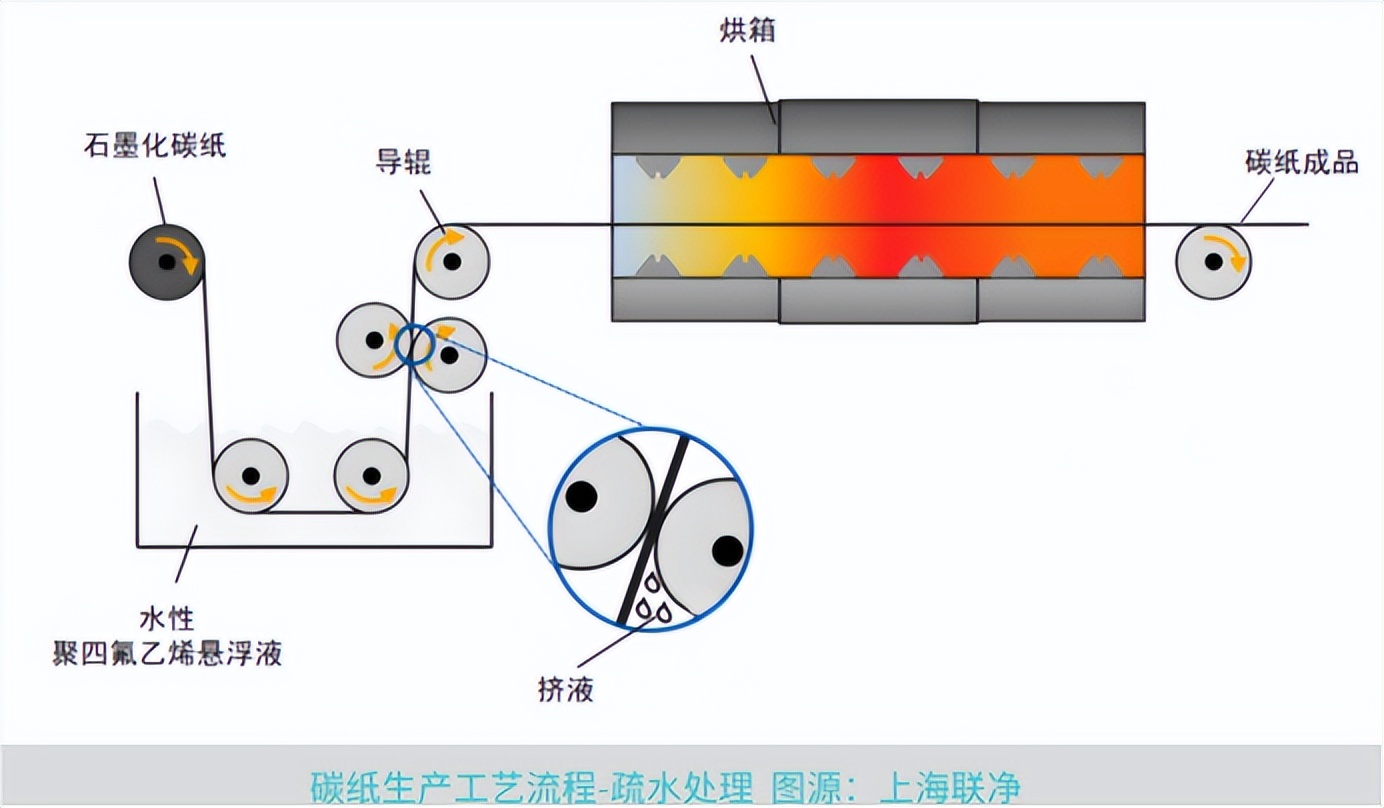

疏水处理工序

六、市场前景:从"卡脖子"到"国产替代"

随着燃料电池车市场的快速发展,碳纸需求将持续增长。预计到2030年,仅重卡领域的碳纸存量市场空间就将达到175亿元。国内企业正在加速突破技术瓶颈,从实验室走向规模化生产,逐步实现国产替代。

这张薄薄的碳纸,不仅是材料科学的杰作,更是装备工程的胜利。每一次性能提升,都是对工艺细节的极致追求。当更多高性能国产碳纸走向生产线,燃料电池的大规模应用将不再遥远。

文章参考资料:高分子材料纵横、昭昭实验室、百贺仪器、上海联净

注:本站转载的文章大部分收集于互联网,文章版权归原作者及原出处所有。文中观点仅供分享交流,不代表本站立场以及对其内容负责,如涉及版权等问题,请您告知,我将及时处理。