文|避寒

编辑|避寒

一个普通女工,13次受到毛主席接见,当过中央委员、省革委会副主任,却一直住在17平米的平房里,9口人挤在一起。

1977年她主动申请离开北京回辽宁当基层干部,2007年退休金还不到一千块。这样的选择,放在今天怎么理解?

车间里诞生的"窍门大王"

车间里诞生的"窍门大王"1953年1月27日,尉凤英走进沈阳东北机器制造厂。

她见到师傅说的第一句话是:"您分配我干啥都行,我有力气,不怕脏、不怕累!"

3岁丧父,母亲带着三个孩子讨饭,有一年春节家里揭不开锅,母亲在垃圾堆里捡了3个鱼头熬汤,全家就这么过了个年。

1948年沈阳解放,家里分到100斤高粱米,拿到10元补助,尉凤英头一次知道吃饱饭是什么感觉。

20岁进厂当学徒,她每天天不亮就到车间。挂皮带,给机床上油,把师傅开工前的活儿都干完。

当时正是抗美援朝时期,厂里生产军工产品,任务重得压人。尉凤英用的是旧皮带式车床,加班加点也赶不上老师傅的进度。

有一次为了抢进度,她加大了进刀量。"咔嚓"一声,刀折了,产品废了,尉凤英蹲在车床边哭。师傅走过来说:"你光有热情猛劲不行,提高效率,必须有窍门。"

窍门在哪儿?尉凤英开始琢磨。

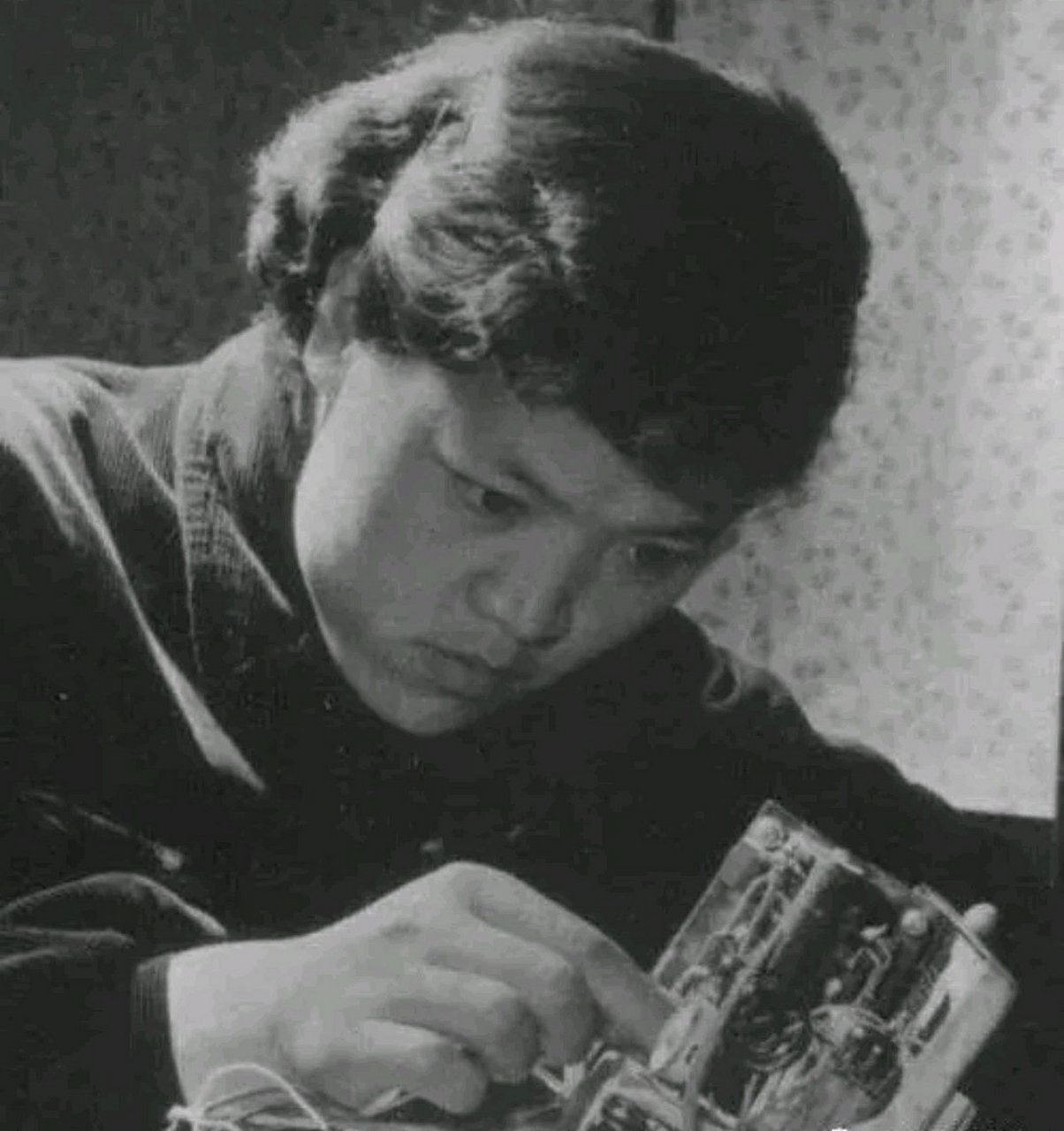

她吃饭的时候也在想,用筷子蘸着菜汤在饭桌上画图。睡觉时枕着砖头在车间躺一会儿,醒了接着试验。工友们说她"从来不知道什么叫走,总是抬腿就跑"。

进厂5个月,她搞出了第一项技术革新。把手工送料改成半自动搬把和自动分料器,灵感来自农村簸箕簸黄豆和建筑工地筛沙子的原理。这项改进让产量提高了80%,提前118天完成全年任务。

这还不算完。

为了研制自动送料机,尉凤英跑到铁道附近蹲着观察火车,被机车喷出的雾气弄得满脸水珠。梳头的时候看到木梳,她想到车床的单刀切削,琢磨出四刀切削的办法。

1960年,她把纱锭轴承垫圈的工艺从车制改为冷冲压加工,工效提高14倍。冲床工序原本需要一年完成的任务,改进后21天就干完了。

从1953年到1965年,尉凤英完成技术革新177项,重大技术革新58项。她用434天完成了第一个五年计划的工作量,用120天又完成了第二个五年计划的工作量。

工友们叫她"走在时间前面的人"。

13次握手背后的政治轨迹

13次握手背后的政治轨迹1955年5月27日,尉凤英参加全国社会主义建设积极分子大会。

会议通知,毛主席要接见代表,听到这个消息,尉凤英激动得跳起来。她用牙缸装热水,把裤子熨了好几遍,躺在床上翻来覆去睡不着。

规定下午3点接见、2点出发,代表们1点就全上了车。大会主持人按姓氏笔画排队,"尉"字笔画多,尉凤英排在最后。她后来回忆:"当时我就埋怨自己,怎么姓这个姓啊!"

毛主席走进来,尉凤英使劲拍手,拍得手都红了,还觉得拍得不够响。

毛主席走到她面前,握着她的手问:"叫什么名字?从哪里来的?干什么工作?"尉凤英一一回答,这是第一次握手。

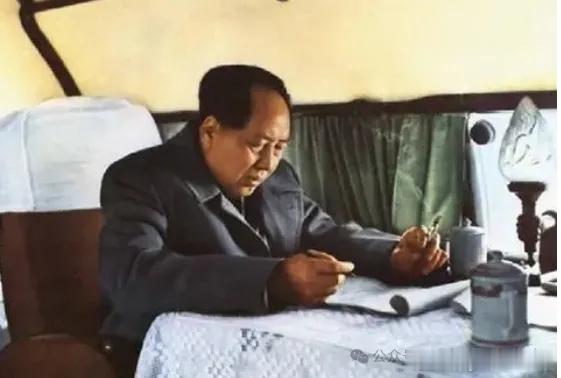

1964年,尉凤英出席第三届全国人民代表大会,大会休息时,周总理把东北三位劳模介绍给毛主席:"这是咱们工人阶级的代表。"毛主席微笑着伸出手,仔细问她年龄、工作和生活。

第二天,《人民日报》头版头条刊登了毛主席和尉凤英握手的照片,不久,党中央命名她为"毛主席的好工人"。1965年5月9日,《人民日报》发表社论《向毛主席的好工人尉凤英学习》。

这个称号让尉凤英和雷锋、焦裕禄并列。

她当选第二、第三届全国人大代表,第九、第十届中央委员。1968年5月任辽宁省革命委员会副主任,1971年1月当选中共辽宁省委常委。

1969年国庆节,尉凤英登上天安门城楼,代表全国工人阶级发表讲话。讲话结束后,周总理把她和刘胡兰的母亲、董存瑞的父亲等革命烈士家属请到中南海小住。

他们被安排在总理家后边的几间房子里,转个弯不远就是毛主席住的丰泽园。据说是周总理亲自安排的,让他们住得离毛主席近一些。

入住第一天傍晚,周总理和邓大姐来驻地看望。周总理走到床铺边,弯下腰,伸出那只不能再伸直的手臂,摸摸床铺的薄厚,又把手伸进被子试试冷暖,转过脸说:"秋天,北京的气候挺凉的,被褥一定要厚一些才行。"

许多人偷偷抹眼泪。

在天安门城楼上,尉凤英走到周总理面前:"总理,您好!我也送您一样东西。"

周总理双手抱肩,面露微笑:"大尉,你送什么东西呀?"尉凤英把胸前最珍爱的闪光毛主席像章摘下来,像孩子似的说:"总理,这像章是闪光的。"

周总理眼睛一亮,似乎第一次看见这样的像章,尉凤英亲手把像章别在周总理的灰色中山服上。

总理用右手指着自己"为人民服务"字样的像章说:"你们年轻人呀!总是经常地换像章,你看,我就不换。"

1976年9月9日,毛主席逝世。尉凤英作为治丧委员会成员,参加了为毛主席守灵,这是她最后一次见到毛主席。

17平米容纳9口人的"高官"生活

17平米容纳9口人的"高官"生活尉凤英当了中央委员、省革委会副主任,住在哪儿?东北机器制造厂分配的宿舍,两间平房,一共17平方米。

住9口人,她和爱人卢其昌,两个女儿,她的母亲,老卢的父母,还有老卢的两个妹妹。

这不是故意作秀,尉凤英从来没提过住房要求,也没为自己办过任何事。

她后来说:"咱们在两点上没有辜负党。一是政治上,咱没整过任何人,也没帮任何人去整人,咱也没为自己办过任何事,包括子女的事。二是经济上,咱没伸手要过,也没有得过任何个人的好处。"

1973年5月,尉凤英被免去辽宁省革命委员会副主任职务,调到辽宁省妇女联合会工作。1974年初离职到中央党校进修,1977年任全国妇联筹备组副组长。

这一年,尉凤英多次提出书面申请,要求回辽宁。

经中央批准,她回到家乡,不是回去当省领导,是任辽宁省总工会副主席。1980年7月到航天部沈阳139厂担任副厂长,1983年担任厂工会主席。

从中央委员到基层工会主席,落差有多大?

尉凤英不觉得这是"下放",她说自己本来就是工人。在139厂,她被沈阳市总工会评为"模范职工之友",被国防工业工会评为"为推进改革搞活企业作出突出贡献的优秀领导干部"。

1993年退休。

2007年,尉凤英74岁,应邀到水利厅、水文局、水科院作报告,她的退休金不足千元。报告朴实真切,听众近百名老同志。有人感慨老劳模以平常心态乐观面对生活,为每一位老同志树立了榜样。

这个"平常心态"是什么?

退休金不到一千,9口人挤17平米,从中央委员到基层工会主席,尉凤英从来没抱怨过。她也没用自己的政治地位为子女谋过任何好处。

从政治舞台退场后的劳模人生

从政治舞台退场后的劳模人生1993年退休,尉凤英没闲着。

她参与科研项目研究,为企业排忧解难。参加沈阳劳模义务服务工作,经常清理垃圾、美化环境。省委领导说:"尉大姐退休不褪色,退职不退为人民服务的岗位。"

从1989年开始,尉凤英以《继承艰苦奋斗的光荣传统是我一生的不懈追求》为题到机关、部队、学校作报告。到2021年,她作了1000多场报告,听众达40多万人次。

她担任沈阳市关心下一代工作委员会委员、市关工委五老报告团副团长,还是几十所中小学的名誉校长、校外辅导员。报告内容生动鲜活、朴实真切,年轻人爱听。

尉凤英培养了不少"劳模徒弟"。她把自己的技术革新经验、工作方法毫无保留地传授给年轻工人。

2007年11月16日,74岁高龄的尉凤英应邀到北车集团沈车公司作报告,讲学习贯彻十七大精神、弘扬劳模精神。

2019年9月25日,尉凤英获"最美奋斗者"个人称号。2021年6月,88岁的尉凤英被中共中央授予"全国优秀共产党员"称号。

2021年7月22日,尉凤英事迹馆在沈阳市皇姑区开馆。馆内总面积800平方米,由序厅和"苦难童年、刻苦钻研技术、无私奉献、毛主席的好工人、永葆工人本色、走进新时代"6个单元及尾厅构成。

展馆展现了尉凤英从一名普通女工成长为"毛主席的好工人"的全部过程。

开馆仪式上,88岁高龄的尉凤英应邀参加,她依然精神矍铄,亲切可敬,语气铿锵地讲述与毛主席见面的经历。

这位从车间走出来的中央委员,用一生诠释了什么叫"工人本色"。13次受到毛主席接见,住17平米平房不觉得委屈;从中央委员到基层工会主席,不觉得是"下放";退休金不到一千,不觉得不公平。

她只是觉得,自己为党为人民做得太少了,党和人民对自己的培养却是太多了。

90多岁的尉凤英,还在为传播劳模精神奔波,她说:"我本来就是普普通通的工人。"

这话,她说了一辈子。

参考资料:

新华网"最美奋斗者"专题

共产党员网《全国"两优一先"风采录》

辽宁省总工会官网《尉凤英事迹馆在沈阳开馆》