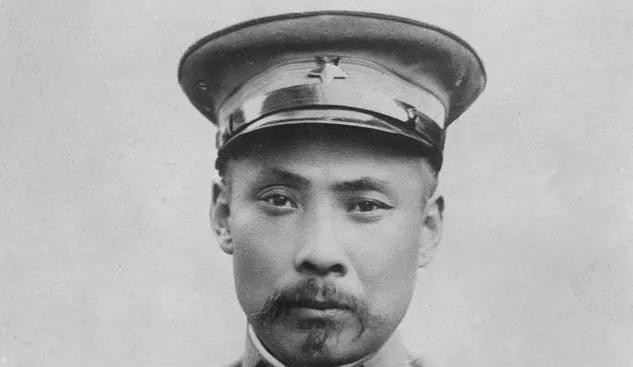

今天聊聊段祺瑞这个人。清末民初的北洋圈子里,能人多如牛毛——有袁世凯这样手腕通天的“操盘手”,有冯国璋那样会钻营的“北洋狗”,还有王士珍那样藏得深的“北洋龙”,然而段祺瑞,这个出身不算顶尖、性子还有点倔的安徽人,最后却成了掌控北京政府实权的“北洋之虎”?难道真像有的人说的,他全靠袁世凯一路提拔的“运气”?今天咱们就好好聊聊这段历史的细节,看看段祺瑞崛起,到底藏着多少不为人知的“真本事”和“关键棋”。

咱们先从1885年说起,这一年段祺瑞20岁,还是个跟着族叔在军营里混饭吃的小兵。可你别觉得他起点低,凡是见过他的老兵都念叨:“这小子跟别人不一样,别人练完兵就凑堆喝酒,他总抱着本洋文书啃。”所以当李鸿章办的天津武备学堂招生时,段祺瑞眼睛都亮了——这可是当时全中国唯一教西式军事的地方,进了这儿,就等于挤进了“新式军官”的门槛。

他揣着攒了半年的津贴报了名,考的是炮兵科。你想想,那会儿清朝的军官要么是弓马出身的“老行伍”,要么是花钱买官的“捐班爷”,能看懂西洋炮图纸的没几个。段祺瑞偏就钻进去了,每天天不亮就去炮场练瞄准,晚上在油灯下背《西方炮兵战术》,连教习都忍不住夸他:“芝泉这股狠劲,将来必成大器。”果不其然,4年后他却以最优等成绩毕业,这还不算,他还得了个官费留德的名额——这在当时可是天大的荣誉,全国就那么几个名额。

到了德国柏林军校,段祺瑞更是拼了。你知道吗?他为了搞懂克虏伯大炮的构造,愣是天天泡在工厂车间,跟着德国技师拧螺丝、拆炮管。

一次技师问他:“你至于用得着这么较真?”段祺瑞直接回:“我学这个,是要回去带中国军队变强,不是来混个文凭的!”就凭着这股劲儿,他不仅学完了军校课程,还在克虏伯炮厂实习了半年,把当时最先进的炮兵技术摸得门儿清。

1892年段祺瑞回国,手里攥着实打实的本事,可那会儿清朝还没意识到“西式军事”的重要性,他只能先去威海武备学堂当教习。但你别以为对他是“屈才”,更重要的是,他在学堂里悄悄埋下了第一颗“人脉种子”——凡是他教过的学生,后来大多成了北洋军的骨干,比如后来的皖系将领傅良佐、吴光新,都是他这时候的门生。换句话说,他没等到机会的时候,先把“机会来了能接住”的底子打牢了。

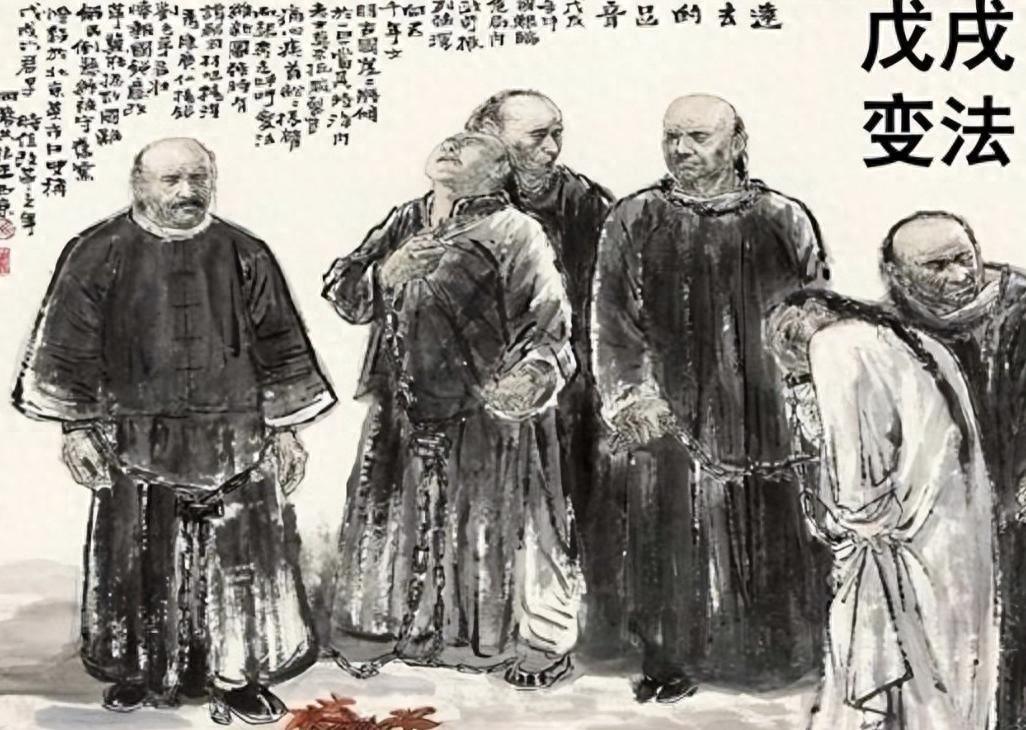

然而转机出在1895年。这一年甲午战争清朝惨败,慈禧终于慌了,让袁世凯在天津小站编练新军——这就是北洋军的起点。

袁世凯要干大事,最缺的就是懂西式军事的人才,这人才到哪里找呢?他翻遍了各地武备学堂的名单,一眼就盯上了留过德的段祺瑞。

两人第一次见面的场景,后来北洋老人常念叨。袁世凯穿着黄马褂,坐在太师椅上问:“芝泉,你留过洋,说说这新军该怎么练?”段祺瑞没绕弯子,直接掏出自己写的《炮兵编练章程》,一条一条讲:“新军要练炮兵,就得按德国法子来——炮营要分梯队,弹药要标准化,士兵要会测算弹道,不能再像以前那样瞎打。”袁世凯越听眼睛越亮,当场拍板:“就你了!炮营统带兼随营学堂监督,这个位子给你!”

你可别小看这个职位,炮营是新军的“拳头”,随营学堂是培养军官的“摇篮”。段祺瑞不仅把炮营练得有声有色,而且借着学堂的机会,把自己的门生故旧都安插进来——比如他让留德时的同学担任教习,把威海时的学生调过来当队官。更重要的是,他对袁世凯是真“忠心”,但不是盲目服从。

1908年慈禧和光绪去世,载沣要收拾袁世凯,段祺瑞直接在保定搞了场“假兵变”——半夜让士兵乱开枪,对外说“袁宫保走了,军队不稳”,吓得载沣不敢动袁世凯。这一下,袁世凯彻底把他当成了“心腹第一”,后来袁世凯复起,第一件事就是让段祺瑞当陆军总长,把北洋军的军权交给他。

我敢说,这时候的段祺瑞,已经不是“靠袁世凯提拔”的小角色了。他手里有三样硬东西:一是全国最能打的炮兵部队,二是遍布北洋军的门生网络,三是袁世凯的绝对信任。所以1912年辛亥革命爆发,袁世凯让他“逼宫”,他一出手就震住了清廷——领衔46名北洋将领通电,直接说“立定共和政体”,否则就“率全军将士入京”。你想想,清朝那些王爷哪见过这阵仗?没几天就乖乖让溥仪退位了。这一步,不仅帮袁世凯窃取了革命果实,更让段祺瑞自己成了“共和元勋”,声望直逼袁世凯。

可段祺瑞的厉害之处在于,他不只会“跟着走”,更会“选方向”。1915年袁世凯要称帝,这时候所有人都在拍袁世凯的马屁,唯独段祺瑞敢站出来反对。

两人在总统府的对话,后来传得很广。袁世凯皱着眉说:“芝泉,我称帝也是为了国家稳定,你怎么就不明白?”段祺瑞梗着脖子回:“大总统,您忘了咱们当年逼宫是为了啥?是为了共和!现在您要称帝,底下的将士不答应,全国人也不答应!”袁世凯气得把茶杯都摔了,段祺瑞也不含糊,直接递了辞呈,回天津隐居去了。

你可能觉得他傻,放着陆军总长的位子不干,非要跟袁世凯对着干。但是你再往后看就懂了——袁世凯称帝没几个月,护国军就打过来了,北洋军里没人肯卖命,袁世凯急得吐血,最后只能请段祺瑞复出。这时候的段祺瑞,早就不是当年的“部将”了,他复出的条件很明确:解散帝制,恢复共和,由他来掌控实权。袁世凯没办法,只能答应。1916年袁世凯一死,段祺瑞直接以国务总理的身份接管了北京政府,成了北洋体系的实际掌舵人。

这一步棋,段祺瑞走得太妙了。不仅保住了“共和”的名声,还借袁世凯倒台的机会,把权力稳稳抓在了自己手里。而帮他把这步棋走实的,还有一个关键人物——徐树铮。

徐树铮这人,有“小扇子军师”的外号,脑子转得比谁都快。他第一次见段祺瑞就说:“先生要成大事,不能只靠军队,还得有自己的班底和地盘。”段祺瑞一听就懂了,让徐树铮当自己的秘书长,啥大事都跟他商量。徐树铮也真给力:一是帮他编练了“参战军”(后来的西北边防军),这支军队全是段祺瑞的铁杆;二是组建了“安福国会”,把国会里的议员都换成支持皖系的人;三是联络日本搞“西原借款”,虽然这后来成了他的污点,但在当时,这笔钱帮段祺瑞稳住了财政,巩固了权力。

当然,崛起的路上总有对手,冯国璋就是段祺瑞最大的“拦路虎”。冯国璋是直系首领,当了副总统后,总跟段祺瑞对着干——段祺瑞要“武力统一”南方,冯国璋就喊“和平统一”;段祺瑞要借日本的钱,冯国璋就说“有损主权”。两人在总统府吵过好几次,最凶的一次,冯国璋拍着桌子说:“芝泉,你再这么干,北洋就要分裂了!”段祺瑞也不让步:“要统一中国,就得用硬的!你不敢干,我来干!”

你看,这就是段祺瑞的性子——认准的事,八头牛都拉不回来。也正是因为这股性子,他和冯国璋的矛盾越来越深,最后直接导致北洋分裂成皖系和直系。1920年直皖战争爆发,虽然段祺瑞最后输了,被迫下野,但你不得不承认,他能从一个小兵爬到北洋首领的位置,靠的绝不是运气。

咱们捋一捋,段祺瑞崛起的真相到底是什么?不是靠谁的“施舍”,也不是靠一时的“风口”,而是他每一步都踩在了点子上:

年轻时抓住“军事现代化”的机会,去留德、办学堂,攒下了别人没有的“硬本事”;跟着袁世凯时,既忠心又有底线,在关键时候敢“反”,反而赚了声望;掌权后靠徐树铮搭班底、练军队,把实力扎得稳稳的。凡是能成事的人,不都是这样吗?不仅要有本事,还要会选方向,更重要的是,在机会没来的时候能沉住气,机会来了能攥得住。

当然,段祺瑞的一生有太多争议——“西原借款”损了主权,“三一八惨案”沾了鲜血,这些都是他一生的污点。但单说他的“崛起之路”,确实藏着不少值得琢磨的地方。

最后想问你一句:看完这些细节,你觉得段祺瑞的崛起,是“时势造英雄”,还是他自己硬生生“拼”出来的?评论区说说你的看法。