1958年夏季,北京市密云县潮白河沿岸启动了密云水库建设工程。该项目旨在解决首都地区日益严峻的供水问题,动用了大量施工人员参与建设。

随着表层的黄土、碎石被一层层清理,一排整齐排列的青砖砌体渐渐显露出来 —— 青砖色泽温润,砖面上还雕刻着细腻的缠枝莲纹样,纹路间虽覆着薄土,却依旧能看出工艺的精巧。

经验丰富的老工人见状,心中顿时升起一丝异样:“这绝不是普通的民用建筑,说不定是老祖宗留下的东西!” 众人不敢再贸然动工,立即将情况上报给施工指挥部。

消息像长了翅膀般迅速传到北京市文物部门,一支由考古专家、技工组成的专业工作队连夜整装出发,乘着卡车在颠簸的土路上疾驰。当队员们踩着晨露抵达现场时,朝阳正洒在那片露出的青砖上,折射出古朴的光泽。

考古队长蹲下身,小心翼翼地拂去砖面上的尘土,用手触摸着砖体的纹路,又仔细观察砖块的烧制痕迹,片刻后,他语气笃定地对众人说:“从青砖的烧制工艺、纹饰风格来看,这应该是清代中期的遗存,而且规格不低,很可能与皇室有关。”

随着勘探范围的不断扩大,一个令人惊叹的景象逐渐展现在众人眼前:这并非孤立的墓穴,而是一处规模宏大的墓葬群。整个墓群占地约一万两千平方米,以一条无形的中轴线为中心对称分布,东西两侧各有附属建筑的痕迹,地面上还残留着柱础、神道的轮廓 —— 这样的布局严谨规整,处处透着皇家陵寝的气派。

更令人称奇的是,墓群背靠连绵起伏的莲花山,前方不远处便是月河的故道遗迹,山环水绕,完全符合清代皇室陵寝 “背山面水、藏风聚气” 的风水理念。

此时,附近村庄一位年过八旬的老人拄着拐杖来到工地,看到眼前的景象,浑浊的眼睛突然亮了起来。他颤巍巍地对考古队员说:“俺们这儿老辈人都叫这地方‘太子陵’,说底下埋着乾隆爷的几个皇子哩!”

考古工作随即全面展开,探方在工地上有序排列,队员们手持小铲、毛刷,如同在时光的书页上细细翻阅。随着探方一层层向下揭开,墓群的整体格局愈发清晰:三座主要墓穴呈 “品” 字形分布,中间一座墓穴的封土堆明显高于两侧,残存的汉白玉柱础直径达一米有余,柱础上雕刻着繁复的云龙纹样;散落的琉璃瓦碎片色泽艳丽,虽已破碎,却仍能看出黄、绿相间的皇家配色;地面上还发现了精美的石雕残件,其中一块石狮残片,狮爪的纹路清晰可见,神态威严,显然出自宫廷匠人之手。

最让考古队员振奋的是,经过勘探,中间这座墓穴的地宫保存极为完好,既没有发现盗洞,也没有渗水的痕迹。“地宫完好,意味着墓室内的文物很可能还保持着下葬时的原始状态,这对研究清代皇室葬制、乾隆时期的历史文化,都具有不可估量的价值!” 考古队长难掩激动地说道。

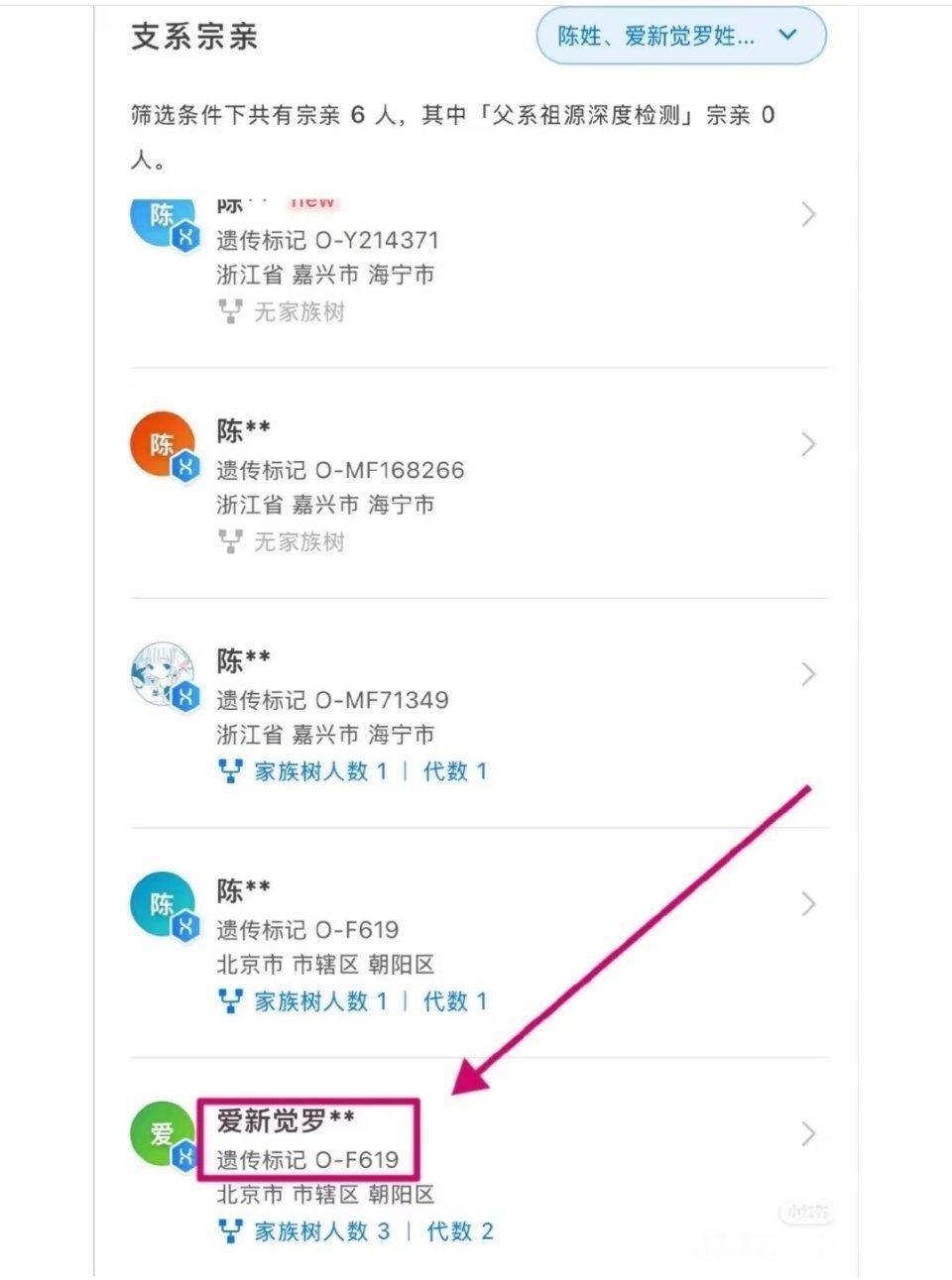

在后续的清理工作中,队员们从墓穴的填土中发现了大量带有铭文的建材和器物:一块残缺的石碑上,“乾隆叁拾壹年” 的字样清晰可辨,直接明确了墓葬的建造年代;几片青花瓷片上绘着精致的青花缠枝莲纹,胎质细腻,釉色莹润,是典型的乾隆官窑器物;而在地宫入口处发现的一块界碑,更是解开了墓主人身份的关键 —— 界碑上用满汉两种文字清晰地刻着 “荣亲王园寝” 五个大字。荣亲王,正是乾隆皇帝的第五子爱新觉罗・永琪。

随着考古工作的推进,另外两座墓穴的身份也相继确认:东侧墓穴为乾隆皇长子永璜的园寝,西侧则是三子永璋的安息之地。一座陵园中同时安葬三位皇子,这样的情况在整个清代陵寝体系中都极为罕见。每一件出土的文物、每一处建筑的细节,都像一把钥匙,慢慢打开那段被时光掩埋的历史,也让人们对这位传奇皇子的认知,逐渐变得立体而清晰。

在乾隆皇帝的十七位皇子中,永琪既不是最年长的,也不是皇后所生的嫡子,按常理来说,他在储君之位的争夺中并不占优势。但这位生于乾隆六年(1741 年)的皇子,从降生之初就展现出了远超同龄人的天资与聪慧。他的母亲是员外郎额尔吉图之女珂里叶特氏,初入宫时仅为地位低微的海贵人。然而,在诞下永琪六天后,海贵人便被乾隆晋封为愉嫔 —— 这样迅速的位分提升,足以看出这个孩子的降生给乾隆带来的喜悦,也从侧面印证了永琪自幼便受到的特殊关注。

永琪的聪慧在幼年时期就已显露无遗。在严格的上书房教育体系中,他展现出了惊人的学习天赋:满语是满洲皇室的母语,他说得流利地道,还能熟练书写满文;汉文方面,他通读四书五经,诗词歌赋信手拈来,书法更是清秀挺拔;此外,他还精通蒙古语,能与蒙古王公流畅交流。

在当时的皇子中,能同时掌握满、汉、蒙三种语言的,实属凤毛麟角。

更令人称道的是,永琪在天文历算方面有着过人的天赋。他曾潜心研究天文历法,所著的《蕉桐賸稿》一书中,有关“八线法”的论述详细精密,对当时的天文观测与历法计算有着重要的参考价值,后世学者研读此书时,无不赞叹其“见解独到,至为精密”。

难能可贵的是,这位文采斐然的皇子并非文弱书生,他还精于骑射,完美继承了满洲民族“马背上打天下”的传统本事。每当乾隆带着皇子们前往木兰围场狩猎时,永琪总能箭无虚发,捕获的猎物常常是皇子中最多的,乾隆看着他策马奔腾的身影,眼中总是充满欣慰与赞赏。

然而,在等级森严、暗流涌动的宫廷中,仅凭才华与能力,并不足以赢得储君之位。永琪的母亲珂里叶特氏出身不高,家族在朝中没有强大的势力支撑,她在后宫中也始终保持着低调内敛的作风,从不参与妃嫔间的争斗——这与那些出身满洲大族、背后有家族势力撑腰的妃嫔形成了鲜明对比,也让永琪在最初的储君之争中处于相对弱势的地位。

乾隆皇帝最初属意的继承人,是孝贤纯皇后所生的嫡子永琏和永琮。永琏是乾隆的次子,出生不久便被秘密立为储君,可惜他在九岁时夭折;之后,乾隆又将希望寄托在七子永琮身上,可永琮更短命,两岁时便因天花离世。两位嫡子相继夭折,给乾隆带来了沉重的打击,也让储君之位暂时空缺。

正是在这样的背景下,才华出众、品行端正的永琪,开始逐渐进入乾隆的视野,成为皇帝心中储君的潜在人选。而真正让永琪在乾隆心中奠定重要地位的,是乾隆二十八年(1763年)圆明园的那场火灾。

那年五月初五端午节,圆明园九州清晏殿突然燃起熊熊大火,火势借着风势迅速蔓延,乾隆皇帝当时正在殿内处理政务,瞬间被火海包围。宫中的侍卫、太监慌乱不已,其他皇子闻讯赶来后,看着冲天的火光,一时竟都不知所措,有人甚至吓得连连后退。

事后,乾隆在朝堂上对永琪的赞赏溢于言表,称他“孝勇兼备,堪为皇子表率”,而那些未能及时施救的皇子,则受到了乾隆的严厉斥责。经此一事,永琪在朝中的地位发生了显著变化——乾隆开始经常召见他商议国事,一些关乎民生、军事的重要政务,也会主动听取他的意见。

虽然乾隆从未明确表露过立永琪为储君的意图,但朝臣们都能清晰地看出,永琪在乾隆心中的分量正日益加重。乾隆三十年(1765年),永琪被正式册封为和硕荣亲王。

这一封号的意义非同寻常:在清代的皇室制度中,皇子通常要等到成年后立下功绩,或是在死后追封,才能获得亲王爵位,生前获封亲王的皇子凤毛麟角。乾隆此举,无疑是向朝野传递了一个重要信号——在他心中,永琪或许已经具备了继承大统的资格。

更难得的是,永琪并未因地位的提升而骄傲自满。他对待兄弟友善和睦,从不因自己受宠而轻视其他皇子;对待朝中大臣,他也始终保持着宽厚谦逊的态度,对于大臣们提出的合理建议,总会认真听取。久而久之,永琪在朝中赢得了良好的声誉,无论是宗室王公还是文武百官,都对他赞不绝口。

这些品质,让乾隆越发确信,这个儿子不仅有能力继承大统,更能成为一位仁德爱民的君主。就在一切看似水到渠成,永琪距离储君之位越来越近之时,命运却给永琪和乾隆开了一个残酷的玩笑。

就在受封荣亲王后不久,永琪开始感到腿部隐隐作痛,起初他以为是常年骑射留下的旧伤,并未在意,只让太医开了些外敷的药膏。可随着时间的推移,腿部的疼痛不仅没有缓解,反而愈发剧烈,甚至影响到了正常的行走。

太医们轮番诊治,汤药、针灸用了无数,却始终无法遏制病情的恶化——谁也没有想到,这看似普通的腿部疼痛,竟是悲剧的开始。乾隆三十一年(1766年)初春,年仅二十五岁的永琪已卧病在床,大腿处的疼痛日夜加剧,常常让他彻夜难眠。

曾经那个能挽强弓、射猛虎、纵马奔驰于木兰围场的英武皇子,如今连从床上坐起身都变得异常困难。

乾隆皇帝得知消息后,心急如焚,几乎每天都要亲自前往永琪的府邸探视。每次看到儿子痛苦的模样,乾隆都忍不住红了眼眶,离开时眉头锁得更紧,心中的焦虑与担忧难以言表。

经过太医们的反复诊断,永琪所患的病症最终被确诊为“附骨疽”——这是一种发生在骨骼与肌肉之间的化脓性疾病,放在现代医学中,便是我们熟知的骨髓炎。

在清代的医疗条件下,附骨疽并非不治之症,《医宗金鉴》中就明确记载此症“若能及时调治,辅以温补,可愈之”。可当时永琪的病情已经拖延过久,加上治疗过程中出现了并发症,导致病情急剧恶化。

更令人扼腕的是,为了让永琪尽快康复,太医们在治疗中大量使用人参进补,据清宫档案记载,仅在永琪病重的最后一个月里,人参的用量就高达十五两八钱——过量的滋补不仅没有起到治疗效果,反而破坏了永琪身体的平衡,加速了病情的恶化。

永琪的离去,对乾隆而言,不仅是一位父亲失去爱子的锥心之痛,更是一位帝王失去理想继承人的沉重打击。后世常常有人假设:若是永琪没有英年早逝,或许会改变清朝的命运——他既有出众的才华,又有仁厚的品行,若能继承大统,或许能在乾隆晚年的基础上,进一步整顿朝纲,延缓清朝由盛转衰的趋势。

但历史终究无法假设,永琪去世后,乾隆不得不重新考虑储君人选,经过反复权衡,最终将目光落在了皇十五子永琰身上,即后来的嘉庆帝。可无论是文治武功,还是个人魅力与治国能力,嘉庆都难以与永琪相提并论。

乾隆晚年虽按照“秘密立储”的制度,将皇位禅让给嘉庆,但他却以“太上皇帝”的身份继续执掌朝政,直到去世——这种“禅而不退”的做法,某种程度上也反映了乾隆对新君能力的不放心。

而乾隆对永琪那份超越寻常皇子的疼爱与认可,那些未曾宣之于口的心意,最终都藏在了永琪的墓穴之中,等待着百年后的考古发现,为世人揭开真相。

当考古工作者小心翼翼地打开永琪地宫的石门时,一股带着潮湿气息的古风扑面而来,一个被时光封存了两个多世纪的秘密,终于在这一刻重见天日。

这座地宫的规制之高、陈设之精,远远超出了众人的预期,每一处细节都透着乾隆对爱子的特殊眷顾。

按照清代的葬制,这种规格的汉白玉浮雕唯有一品以上的朝廷大员方可使用,在皇子的陵墓中出现如此高规格的器物,实属罕见。

考古专家仔细研究后发现,这块浮雕的雕刻技法与宫廷造办处的风格高度一致,显然出自当时顶尖的宫廷匠人之手,其艺术价值远超常规亲王陵寝的标准。

除了汉白玉浮雕,墓中出土的玉器更是琳琅满目,堪称乾隆时期玉雕艺术的巅峰之作:一枚羊脂白玉扳指,质地细腻如凝脂,色泽温润,扳指内侧还刻着“荣亲王宝”的篆书铭文;一对翡翠手镯,翠色浓郁,水头充足,镯身上雕刻着缠枝莲纹,纹路细腻入微;还有一件和田玉籽料雕刻的“松下问童子”摆件,玉料纯净无瑕,雕刻的人物、松树、山石栩栩如生,连松针的纹理都清晰可辨。

专家们感叹:“这些玉器的精美程度,甚至超过了一些清代帝陵的出土文物,足以看出乾隆对永琪的疼爱有多深。”

而地宫的建造规格,或许是乾隆特殊心意的最大印证。虽然永琪的陵墓名义上是亲王园寝,但地宫的规模与格局却隐约透露出超越亲王规制的痕迹:地宫采用双墓室结构,前室为“明券”,后室为“暗券”,前后两室之间有券门相通,券门上方雕刻着精美的云龙纹——这种双墓室的布局在清代亲王墓中极为少见,更接近于郡王以上的陵寝规格。

墓墙的用料也极为考究,全部采用专门为皇家建筑烧制的“金砖”,砖块之间用糯米浆拌石灰砌筑,这种砌筑方式不仅坚固耐用,还能起到防潮的作用,其坚固程度堪比皇家陵园的城墙。

特别值得关注的是,永琪墓穴的位置选择也暗藏玄机。它与永璜、永璋的墓穴共同构成“品”字形格局,但永琪的墓穴明显处于主导位置:墓穴背靠莲花山的主峰,前方正对着凤凰山的山口,形成“前有照、后有靠”的格局,完全符合古代风水学中“负阴抱阳、藏风聚气”的理想格局。

这种位置上的特殊安排,似乎暗示着永琪在三位皇子中的特殊地位,也从侧面印证了他在乾隆心中的分量。

墓中的壁画同样令人惊叹。虽然历经两百余年的时光,壁画的色彩依然鲜艳如新:壁画以山水楼阁为主题,远处的山峰层峦叠嶂,近处的楼阁飞檐翘角,山间云雾缭绕,溪水潺潺流淌;壁画中还穿插着祥云、仙鹤、松柏等图案,寓意着吉祥长寿。

“皇子巡猎图” 尤为引人注目:画面中一位青年皇子身着骑射装,骑在一匹白马上,手中挽着雕弓,正准备射向空中的猎物。

皇子的面容英气勃勃,身姿挺拔,仿佛将永琪当年在木兰围场狩猎的英武模样永远定格在了石墙上。

这些考古发现与历史记载相互印证,清晰地揭示出乾隆对永琪那份超越寻常的父爱与期许。

按照清代制度,皇子薨逝后,其丧仪通常由内务府按例办理,从陵墓规制到陪葬品配置,都有严格的等级限定,不得逾越。

但永琪的园寝显然打破了这些常规 —— 无论是远超亲王标准的汉白玉浮雕,还是堪比帝陵规格的地宫建造,亦或是精选的顶级玉雕陪葬品,每一处细节都彰显着乾隆对这位爱子的特殊关照,仿佛要用最厚重的规制,为永琪在另一个世界撑起一片属于他的 “储君” 天地。

这些实物证据,也与文献记载中的蛛丝马迹相互呼应。

在《清高宗实录》中,曾记载乾隆晚年与大臣谈论储君时,曾感慨道:“朕视皇五子永琪,觉其才具、品行,无出其右者,若天假以年,朕必属意于他。”

这番话虽未写入正式的官方文书,却从侧面印证了乾隆曾将永琪视为理想继承人的事实。

而永琪墓中的种种 “逾制” 细节,正是这份未宣之于口的心意最直观的体现 —— 乾隆或许无法在永琪生前将储君之位正式授予他,却要用陵墓的规格,为他补上这份 “遗憾”。

随着考古清理工作的深入,队员们还在永琪地宫的后室发现了一个特殊的木箱,木箱外层包裹着多层防潮的丝绸,虽历经两百余年,丝绸已变得脆弱易碎,但木箱本身却保存完好。

打开木箱后,里面整齐摆放着永琪生前使用过的物品:一套深蓝色的骑射服,衣料虽已褪色,但上面用金线绣制的祥云纹样仍隐约可见;一把镶嵌着宝石的腰刀,刀鞘虽有些锈蚀,但刀刃依旧锋利;还有几卷用桑皮纸书写的文稿,纸张已经泛黄发脆,上面是永琪亲笔书写的诗词与天文历算笔记,字迹清秀工整,与史料中记载的永琪 “工书善画” 的特点完全吻合。

这些生前用品的出土,让考古队员们倍感意外 —— 按照清代皇室葬制,皇子墓中通常只会放置象征性的陪葬品,极少会将生前使用过的私人物品下葬。

而永琪墓中不仅有大量的珍贵玉器、石雕,还特意陪葬了他生前的衣物、刀具与文稿,这份细致入微的安排,更像是一位父亲对儿子的牵挂与不舍。

或许在乾隆心中,他希望这些陪伴永琪走过人生的物品,能在另一个世界继续陪伴着他,让他不至于太过孤单。

在此之前,人们对永琪的认知大多来自民间传说与影视演绎,而这次考古发现,用实物证据还原了一个真实的永琪 —— 他并非传说中那个只懂风花雪月的皇子,而是一个兼具才华、勇气与仁厚的理想继承人。

如今,密云水库依旧静静流淌,滋养着北京这座城市,而沉睡在水库之下的永琪墓群,也已被纳入重点文物保护范围。

考古队员们在完成清理与研究工作后,对地宫进行了妥善的封存与保护,让这份尘封的历史得以继续在地下安然 “沉睡”。

或许在未来的某一天,随着考古技术的不断发展,我们还能从这座墓群中发掘出更多不为人知的秘密,进一步还原那段被时光掩埋的皇室往事。

评论列表