当三枚带着棕红铜锈的大清铜币静静铺展在眼前,它们不仅是晚清的流通货币,更是一段币制改革史与龙纹艺术的微型载体 —— 在斑驳的铜色里,藏着清廷最后的货币雄心,也刻着龙图腾的百年余韵。

一、晚清 “铜元风暴”:一枚铜币的时代使命光绪年间,为扭转币制混乱、填补财政缺口,清廷启动大规模铜元改革,大清铜币应运而生。由户部统筹、各地造币局分铸,币面 “大清铜币” 四字笔力沉雄,中心 “鄂”“粤” 等地名戳记(图中可见不同中心局版本)、“丙午”“丁未” 等纪年(对应 1906、1907 年),以及 “当制钱十文” 的面值,清晰标注着它的身份 —— 这是晚清试图统一币制的核心载体,也是民间市井交易的 “硬通货”。

翻转铜币,背面的大清龙纹堪称晚清铸币艺术的 “收官之作”:有的龙纹张牙舞爪、鳞片凌厉,尽显皇家威严;有的线条相对圆润,却仍不失霸气。这些龙纹是传统图腾在机制币上的最后演绎,融合了中国匠人手工雕刻的细腻与西方机制冲压的精准 —— 每一片龙鳞的起伏、每一缕云纹的卷翘,都在铜质基底上定格了时代的工艺水准。

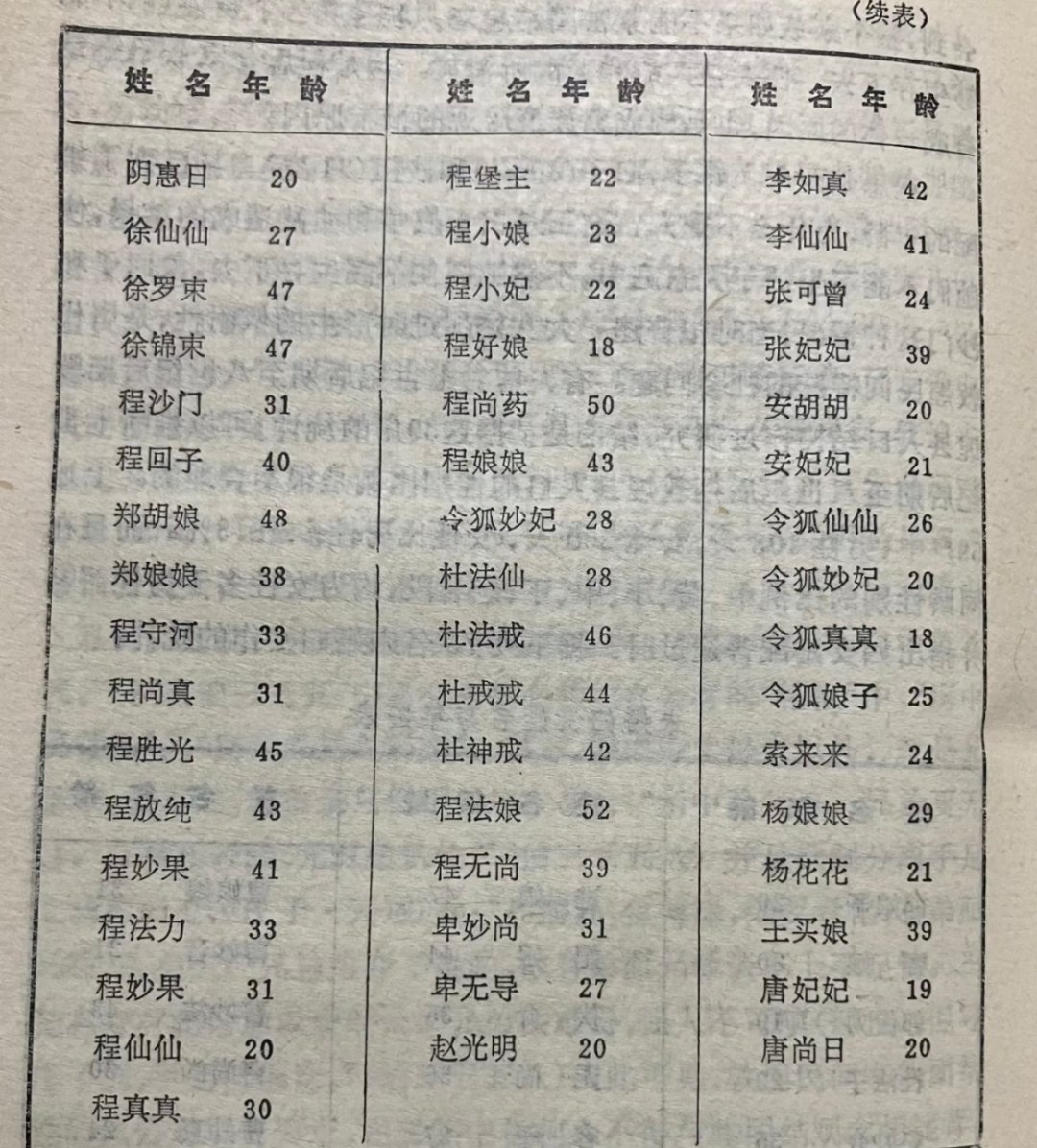

历经百年,铜币表面的包浆早已不是简单的氧化痕迹,而是历史的 “年轮”。作为晚清机制铜币的代表,大清铜币版式繁多(仅中心局就有二十余处、纪年涵盖丙午至宣统),存世量差异造就了收藏市场的 “百花齐放”—— 无论是资深藏家追寻的稀有版式,还是普通爱好者入手的流通版本,这些铜币都是触摸晚清历史的 “指尖文物”。

当我们摩挲着铜币的凹凸纹路,铜锈的涩感里仿佛还残留着清末市集的烟火气:小贩用它找零,百姓拿它度日,最终在时代浪潮里沉淀为如今的收藏珍品。

三枚大清铜币,是铜的厚重,是龙的图腾,更是晚清在变革中浮沉的缩影。它们的每一道锈痕,都是历史的低语;每一次转手,都是故事的续篇 —— 在币圈的方寸之间,藏着一个王朝的落幕与一个时代的开篇。