紫禁城里的桃花又开了,十六岁的和硕公主却跪在乾清宫外,哭求皇帝收回成命。

她要嫁往蒙古了。

这个消息像一道惊雷,在她和所有待嫁格格的心头炸响。

在清代,蒙古草原成了皇室公主们最恐惧的归宿。

这并非因为她们娇生惯养,而是这片广袤草原背后,藏着太多不为人知的辛酸。

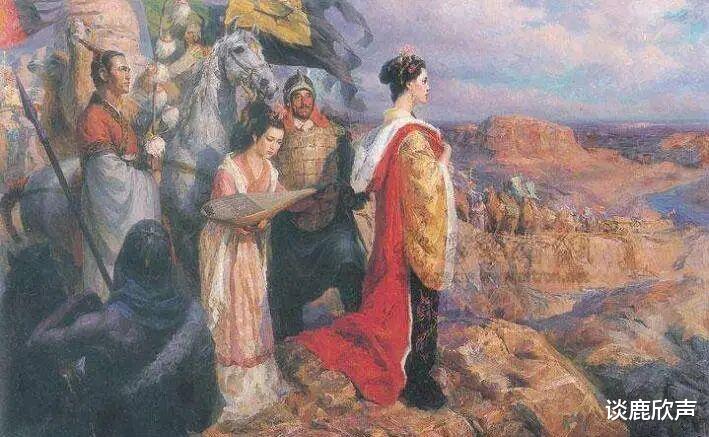

康熙皇帝的养女固伦端敏公主出嫁那天,送亲队伍绵延十里。

她坐在十六抬大轿里,怀中紧揣着一包故乡的泥土。

从北平到科尔沁,这条路她走了一个月。

每往北一里,她的心就沉一分。

首先,草原的生活给了她一个下马威。

蒙古包远不如宫殿舒适,夏热冬冷,风雨来袭时整个帐幕都在摇晃。

饮食更是一道难关,腥膻的羊肉、浓烈的奶酒,让她这个吃惯精致御膳的公主难以下咽。

但这仅仅是开始。

最让公主们恐惧的,是蒙古的“收继婚”制度。

按照当地这个习俗,丈夫死后,妻子必须改嫁给丈夫的儿子、兄弟甚至侄辈。

雍正皇帝的养女和惠公主就经历了这样的悲剧。

她先嫁喀尔喀部世子,丈夫早逝后,按照习俗被迫改嫁给年方十六的继子。

这段婚姻让她终日以泪洗面,三年后便郁郁而终。

这种婚俗在深受儒家文化影响的公主看来,简直是对人伦的践踏。

她们从小读《女则》、学《女诫》,如今却要面对如此违背礼教的婚姻,内心的煎熬可想而知。

更残酷的是,大多数远嫁蒙古的公主都无法生育。

这并非偶然,而是政治博弈的必然结果。

蒙古贵族们心知肚明:一旦公主生下带有黄金家族血统的子嗣,清朝皇帝就有了干涉部落内政的正当理由。

为此,他们或明或暗地采取各种手段,避免公主怀孕。

有的让公主长期饮用避孕的草药,有的甚至让夫妻分居。

乾隆皇帝的侄女嫁给科尔沁部王公后,丈夫另娶侧室生育子嗣,却始终不让她怀孕。

这些公主在暮年时,看着别人儿孙绕膝,自己却孤苦伶仃,其中的苦楚,恐怕只有她们自己知道。

清朝皇帝何尝不知女儿的苦楚?

但为了“满蒙一家”的政治需要,他们不得不将亲生骨肉送往草原。

从努尔哈赤到道光皇帝,清朝共有超过一百位皇室女子远嫁蒙古。

这些婚姻确实巩固了边疆:蒙古各部成为清朝最可靠的盟友,在平定准噶尔、大小和卓等叛乱中都立下汗马功劳。

可是,这份和平的代价,却是用一个个年轻女子的终身幸福换来的。

晚年的端敏公主常常独自站在草原上,望着南飞的大雁出神。

她在给京城的信中写道:“每见南飞雁,心已至京师。五十三年矣,故乡只在梦中。”

她在草原生活了五十三年,从明媚少女到白发老妪,始终未能生育,也再未回过京城。

那包从故乡带来的泥土,早已在无数次思乡的泪水中消散在风里。

如今,当我们游览故宫,走过那些深宫高墙时,或许还能感受到这些公主留下的气息。

她们用一生的孤寂,换来了边疆的稳定,却很少有人记得她们的名字。

历史的车轮滚滚向前,这些草原上的孤鸿,终究成了史书里几行冰冷的文字。

但她们的眼泪,她们的挣扎,她们被牺牲的青春,都值得被后人铭记。