想象一下,外面大雪纷飞,气温直降到零下二三十度,你蜷缩在被窝里,手边还有空调遥控器。

可要是回到宋朝之前的中国,那时候棉花还没大规模传入,压根儿没棉被这玩意儿,古人是怎么挺过那些刺骨寒冬的?

别急,今天咱们就来扒一扒这个事儿,难道他们就冻着过?还是有什么“黑科技”?

往下看,你可能会惊讶,古人的智慧远超想象。

先说说背景吧,棉花这东西,原产印度和阿拉伯,直到宋朝末期才慢慢传入中原,元代才普及开来。

宋朝前,古人盖的“被子”多是丝绵、麻絮或芦花填充的褥子,但这些东西贵得要命,普通老百姓哪用得起?

据史料记载,唐朝时丝绵袍的填充量有严格标准:袍子加十两绵,袄子八两。

可这玩意儿产量低,价格高,穷人只能另想办法。

那么,面对黄河以北动辄零下十几度的冬天,他们真就硬扛?

悬念来了,其实古人有一套完整的御寒体系,从穿的、住的,到吃的、用的,全都讲究。

咱们先聊聊穿的,现代人冬天一件羽绒服就搞定,古人没这条件,但他们用兽皮和麻布“混搭”。

富人家流行狐裘、貂裘,这些动物皮毛保暖又拉风。《诗经》里就有“冬日烈烈,飘风发发。民莫不穀,我独何害”的描述,意思是冬天风大雪猛,但有皮裘就不怕。

汉代贵族就常用虎皮或熊皮做大衣,不仅暖和,还显身份。

那么穷人呢?他们穿“纸衣”!没错,就是用楮树皮或藤纸做的衣服,轻便又隔风。

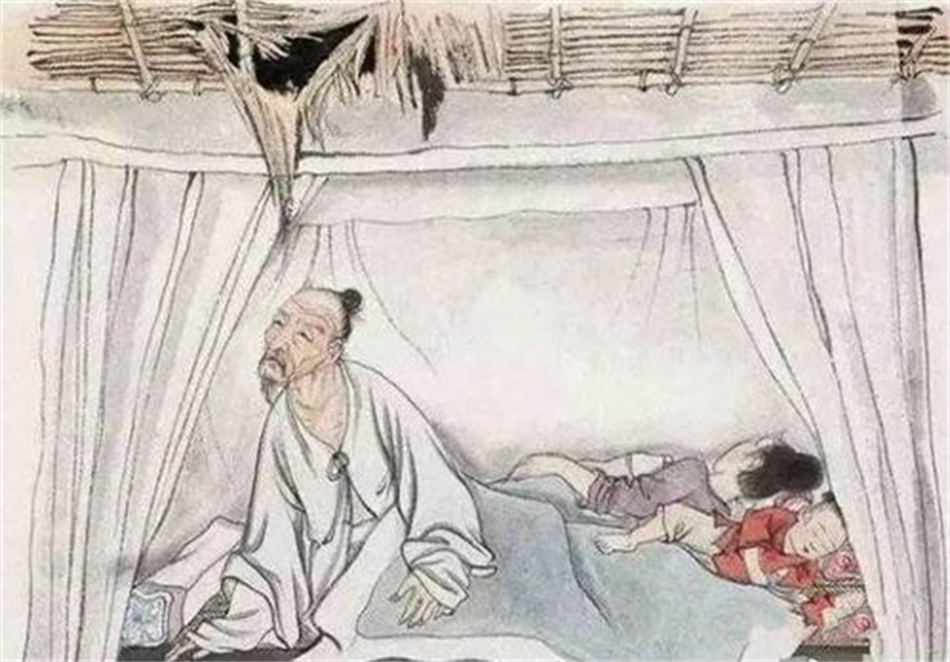

南宋诗人陆游被贬黄州时,冬天就盖纸被御寒,还写诗感谢朋友朱熹寄来的纸被:

“纸被围床坐,灯青一穗然。”

但纸衣真能抗零下几十度?别小看,古人会层层叠加。

底层穿麻布袍,中间塞麻絮或旧布条,外层再披纸裘或草席。

而且古人还发明了“缊袍”,就是塞满麻絮的夹袍,保暖效果不亚于现代棉袄。

当然,这不是绝对的,北方穷人冬天死亡率高,但南方相对温和,御寒压力小些。

穿的解决了,住的更关键,古人房子设计本就考虑过冬。

秦汉时,北方流行火炕,这可是地暖的祖宗!炕下烧柴火,热气从地下传上来,整屋子暖烘烘的。

《后汉书》记载,曹操冬天在邺城建铜雀台,就用火墙取暖,墙里掏空通道,烧炭热气循环。

考古发现,汉代遗址中火炕痕迹比比皆是。

而南方呢?他们用“暖阁”,就是小隔间,围上厚帘子,里面点炭盆。

炭盆这东西,汉代就有了,用陶或铜制成,里面放木炭,外面裹布防烫。

值得一提的是,古人用炭盆会不会一氧化碳中毒呢?

确实有风险,但他们很聪明,会加盖子控制火势,还用香料熏炭,避免异味。

再来说说小物件,这些“神器”现在有些还在用。

手炉是最常见的,隋唐时流行,用铜或陶做成,里面放热灰或炭,揣在袖子里暖手。唐诗里常提:

“手炉香烬暖生烟。”

还有汤婆子,就是热水袋的原型,用铜壶灌热水,塞进被窝里,汤婆子明清时更完善,但宋前已有雏形。

另外有野史记载,唐玄宗宠妃杨贵妃冬天爱用玉石暖手,据说她手冷时,宫女会用热水烫玉佩给她捂着。

当然,这种奢侈品不是人人都有。

穷人多用“脚炉”,小火盆搁在脚下,边烤边聊天。

吃的也帮大忙,冬天古人有多吃热食的习惯。

在汉代就有一种叫“古董羹”的食物,用铜鼎煮肉汤,边吃边暖身。

与此同时,古人也爱喝热酒御寒,数据显示,汉代酒产量巨大,冬天饮酒率高,不仅暖身,还能防病。

但也别绝对化,冬季过量喝酒也会出事儿,比如魏晋名士刘伶就醉死雪中。

古人还会吃姜汤、羊肉,姜性热,羊肉补气,苏轼在黄州时,就靠羊肉汤和热酒过冬,顺便写下“无肉令人瘦,无竹令人俗”的趣事。

除了这些,古人还有集体取暖法。

农村冬天围火塘,边烤火边讲故事。

而城市里,澡堂流行,汉代就有了公共浴池,冬天泡热水澡解乏。

总的来说,宋朝前没棉被,古人靠兽皮、纸衣、火炕、炭盆和热食等一套组合拳熬过寒冬。

他们的办法不仅接地气,也充满智慧,想想看,如果现代断电,我们还能像祖先那样从容吗?

这事儿不光是历史,还提醒我们,科技发达别忘了本能适应力。

今年冬天马上就要到了,大家也不妨试试古法,泡个热水脚,喝碗姜汤,说不定更加暖心。

参考资料:1、沈从文(1981) 《中国古代服饰研究》 北京: 商务印书馆。(本书详细记载了古代御寒衣物的变迁和材料使用。)

2、司马光(1084) 《资治通鉴》 北京: 中华书局。(本书记载了汉唐时期火炕和炭盆等取暖方式的史实。)

3、李时珍(1596) 《本草纲目》 北京: 人民卫生出版社。(本书描述了姜、羊肉等食物在冬季御寒的药用价值。)

4、班固(92) 《汉书》 北京: 中华书局。(本书记载了椒房殿等建筑御寒设计和香料使用。)

5、孔子(约前479) 《礼记》 北京: 中华书局。(本书详述了缊袍等穷人御寒衣物的制作和习俗。)

观点声明:本文基于历史资料整理,旨在还原宋朝前古人御寒方式的真实面貌及他们的生活智慧,文中所有观点为笔者整理分析,仅为个人观点,不构成官方意见。解读因视角不同而异,欢迎大家阅读本文后留言交流,提出宝贵意见。

图片来源声明:本文所用图片来源于网络公开资料,仅用于内容展示与说明,非商业用途,如有侵权,请联系删除。

![谁说古代刑法在今天消失了[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/2316181724738027723.jpg?id=0)

评论列表