《长安回望:汉唐文言小说考论》,李鹏飞著,文津出版社2024年8月版。

唐代小说为何会发展到如此繁荣的地步,以至成为中国古代小说发展的第一个高峰?唐代小说繁荣的时间为何在中晚唐?为何唐人小说会倾向于以真实人物作为虚诞怪妄故事的主人公?具备世界普遍性的“变形”母题在中国古代是如何形成、发展、演变的?汉唐小说对后世(尤其是域外)小说又发生了怎样的影响?……

本书所收14篇论文从汉唐文言小说的概念演变、历史发展、艺术特色和表现手段等多角度切入,探讨谐隐精怪类型小说、“变形”母题、复仇主题、“事实性虚构”特征,以及唐代小说在后代的传播与影响等问题,对大量唐代小说文本与相关文献加以重新审视,细致分析,试图对上述问题加以解答,从而为更全面深入地理解唐代文学与文化提供一个独特的视角。

“小说”观念的演变与汉唐小说的研究

唐代小说繁荣的原因新探

唐人小说的“事实性虚构”特征及其成因

论唐代谐隐精怪类型小说的渊源与流变

中国古代小说“变形”母题的源流及其文学意义

中国古代复仇观及其在小说中的表达

干宝的态度——释“亦足以明神道之不诬”

从“志怪”到“纪闻”

——对牛肃《纪闻》的重新审视

从《梁四公记》看唐前期小说创作的自觉意识

——兼论小说主题、创作背景及创作动机

《游仙窟》的创作背景及文体成因新探

汉魏六朝隋唐小说在日本的传播与接受论考

——以《今昔物语集》为核心进行考察

试论日本文学中“变形”题材作品的因袭与创造

——兼论其与中国古代“变形”题材小说的关联

“鹤睫分光照始真,纷纷世上少全人”

——“使人现出原形的动物毛发”母题的分布及其演变

“蛇缠水缸(或钟)致人死命”类型故事的源流及意义

清人莲塘居士在《唐人说荟·例言》中引宋人洪迈的话说:“唐人小说,不可不熟。小小情事,凄惋欲绝,洵有神遇而不自知者,与诗律可称一代之奇。”这话虽不一定真是洪迈说的,但它把唐人小说跟唐代最具标志性的文学形式——诗歌相提并论,还是颇有见地的。

本衙藏板《唐人说荟》

不过,有些可惜的是,尽管三百多年前的清人就已经提出了这一看法,直到今天它也并未成为一种普遍共识。在一般人心目中,唐人小说既不如唐诗那么声名显赫,也并不是必不可少的文学素养。

而对唐人小说的研究,也不过是最近二十年来才开始受到学界的重视。多年前,笔者初入这一领域,了解有关的研究成果时,除了刘开荣、王梦鸥、程毅中、李剑国、李宗为等几位前辈学者的著作,其他的就只有一些零星的论文了。

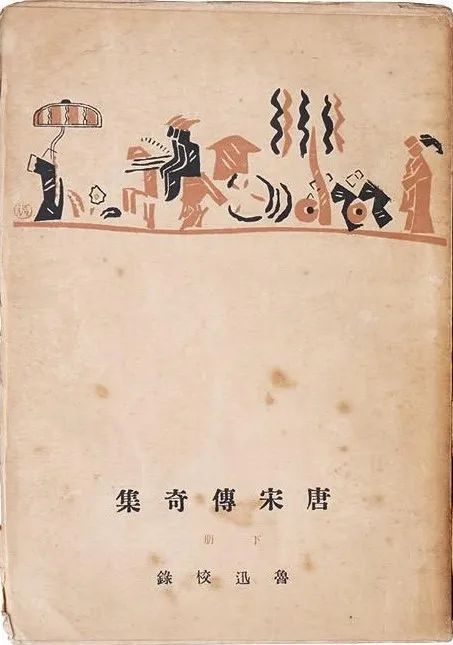

唐代小说的选本则除了鲁迅校辑的《唐宋传奇集》、汪辟疆校录的《唐人小说》和张友鹤选注《唐宋传奇选》之外,就几乎举不出别的书来了。而且,这些书也只是“渺沧海之一粟”的选本而已,要系统研究唐代小说,还只能靠一部宋人编的《太平广记》。

但二十年过去,局面已经大为改观。无论是对唐代小说文献的考订与辑佚,还是对唐代小说的历史、艺术与理论的研究,都取得了很大的进步。

笔者虽因教学之需,研究重心有所转移,但也一直保持着对唐代小说的关注和思考。眼前这部菲薄的论文集,就是这些年思考之所得。

集中所收论文所涉之时代,上及先秦,下至明清,而以汉唐为重;所涉之文体,则包括文言小说与白话小说,而以文言小说为重;故名之曰“汉唐文言小说考论”。而重中之重则仍然是在唐代小说。

《唐代非写实小说之类型研究》

或许是因为我的疏懒孤陋,闻见不周,这些年唐代小说研究的成果虽然已经颇不少了,但一些根本性的问题也并未得到真正的解决。

比如,唐代小说为何会发展到如此繁荣的地步,以至成了中国古代小说(尤其是文言小说)发展的第一个高峰?唐代小说繁荣的时间为何没有出现在初盛唐,而是在中晚唐?这是令不少研究者都感到困惑的问题,就跟唐诗研究界曾困惑于盛唐诗歌为何会成为中国古典诗歌的黄金时代一样。

这个问题或许是一个难解之谜,就跟我们去追问森林中一颗最高的树为何会成为最高的那棵一样。从根底处说,是因为它的生物基因决定了这样一个自然的结果。对于生物的基因,今天的科学界已经可以有十分真切之了解。但唐代小说的“生命基因”是什么呢?

这一问题离其解答之日恐怕还比较遥远。但我们还是可以努力先来搞清楚唐代小说的“生命”特征,以及这些特征之所以形成的内部或外在的原因,以期离那真正的谜底更近一步。

此外,还有唐代小说是否有意虚构的问题:从明代胡应麟最初提到唐人“始作意好奇”,到鲁迅明确断定唐人“始有意为小说”,并故意显示出那事迹的虚构以见作者想象的才能,一直到今天的学界有关这一论断是否正确的争论——这一问题算是被谈论了四百多年了,是一个真正的老问题,自然也是一个根本性的问题,但看来也还并未获得学界的一致认识。

《志怪与传奇》

笔者多年来也一直在思考这个问题,我的基本看法是:对小说虚构性的明确认可至少明代中后期就已经出现了,到清末民初,因受到西方纯文学性的小说观念之影响,遂使鲁迅那一代人格外重视虚构性这一特点,于是要追寻它的起源与发展的历史路径,这一初衷是完全合情合理的。

应该说,从人类思维发展的根源来看,虚构的行为必定是早就有了的,但它如何进入叙事作品之中,又如何成为一种自觉的文学创造手段,前人对这一行为的态度又是如何变化的?这的确是一个值得深入探讨的、真正重要的学术问题。

至于说到“小说”这一概念,鲁迅那一代人也不是没有意识到它有古今之分,内涵与外延之变(“传奇”一词也同样如此),只不过他们感兴趣且要加以研究的,并非原初的那个“小说”罢了。

本论文集中凡从小说的概念演变、历史发展、艺术特色和表现手段诸角度所进行的研究,大体都属于以上两个方面,亦即历史和理论研究的层面。

此外的那一部分论文,则要算一些意外收获:笔者十多年前赴日访学时,翻阅了不少日本古代和近代的小说(自然以中译本居多),发现它们跟中国古代小说,尤其是唐代小说,竟然有着如此深厚的血缘关系,于是顺带着做了一些粗浅的探讨。

还有,笔者对当代小说的业余爱好也意外催生了两篇谈唐代故事之当代影响的小文。这都要算是唐代小说接受与传播层面的问题了。而这,也正证明着唐代小说强大而不朽的生命力!

《古代小说研究十大问题》

最近二十年来,随着唐代小说文献整理成果的陆续出版,我们发现它们的数量真是十分惊人的,其整体面貌、艺术成就和文学、文化意义也仍有待于继续深入认识。

很多年前,笔者曾读过一批初盛唐诗人的别集,从中看到了一个清新刚健、乐观爽朗、诗酒风流的唐朝,一个飞扬着少年精神、蓬勃着盛唐气象的伟大时代。

但随着对唐代小说的反复阅读和深入了解,我心中日益盘桓着一个奇怪的感觉,我不断地问自己:这些小说中的唐朝和那些诗歌中的唐朝,它们竟然是同一个时代吗?到底哪一个才是真正的唐朝呢?

当我想到,撰写《冥报拾遗》这种“传鬼神明因果”的小说的郎余令,跟著名诗人王勃和卢照邻竟然都是好友;初盛唐时代有名的大手笔、诗文兼长、出将入相的张说,竟然写过《梁四公记》这样的志怪小说;而亲身经历了整个盛唐时期的牛肃,则写了一部规模颇不小的《纪闻》,其中所载的神异故事大都发生在开元、天宝时代;还有从盛唐进入中唐的戴孚,写了一部专讲怪力乱神的《广异记》,也收录了不少初盛唐时期的怪异之谈、鬼神之事——我实在看不出,这些小说中的大唐,跟那个群星璀璨的诗的国度有多少相似之处。

《广异记》

然而,它们当然就是同一个时代!这不由得让我猛醒了:过去那么多年,那么多唐诗研究者笔下的那个唐朝,其实是并不完整、也并不完全真实的唐朝啊!

真实的唐朝,她的物质的、日常的根基难道不正是这些小说中所写到的柴米油盐、鸡零狗碎、婚丧嫁娶与因果鬼神之谈吗?为《广异记》作序的著名诗人顾况,一口气提到了那么多六朝隋唐的志怪传奇小说,这些小说所反映的唐代社会,不仅仅是他自己,也应该是李白、杜甫、王维这些大诗人也置身其中的那个社会吧?

我尝试着把诗歌的唐朝跟小说的唐朝重新组合拼接在一起,虽然这重组远不可能是正确而全面的,但所得到的图像却是如此地陌生而新奇,然而也令人感到更为真实而且丰富了。

正如笔者在另一篇小文中曾经说过的,相对于唐代诗文这些内容比较抽象宽泛的文类而言,唐代小说乃是一种内容比较具体细致的文类。而相对于唐代的正史而言,它们又主要表现普通人的追求希冀与遭际命运。因此,存世数量庞大的唐代小说便为我们打开了一扇了解唐代社会生活的深邃而细密的窗户。

笔者大学时代曾看过当代诗人海子一首叫《传说》的诗,前面的序言中有一段话,这些年每当重读唐代小说时,总会在我的脑海中闪现:

《海子的诗》

回忆和遗忘都是久远的。对着这块千百年来始终沉默的天空,我们不回答,只生活。这是老老实实的、悠长的生活。磨难中句子变得简洁而短促。那些平静淡泊的山林在绢纸上闪烁出灯火与古道。西望长安,我们一起活过了这么长的年头,有时真想问一声:亲人啊,你们是怎么过来的,甚至甘愿陪着你们一起陷入深深的沉默。

读唐代诗文,我们看到的更多是唐人的情感、思想与精神世界,但他们究竟是如何实实在在地度过他们的日常人生的呢?这一问题从诗文中不大能找到答案,从小说中却能得到颇为丰富的启示。

跟任何其他时代的小说相比,唐人小说都留下了对自己时代最全面、最详实、也最生动的记叙,这既是唐代小说的无穷魅力,也是我们去深入研究它们的意义之所在了。

《全唐五代小说》

曾经有人问我:唐代小说为何写得那么漂亮,那么天然浑成?

这个问题我思考了很多年,一直没有找到合适的答案。相似的现象在其他文类中也存在,汉魏诗歌、晚唐五代词、元代前期的杂剧、宋元小说家话本,也同样是天然浑成的。看起来,在一种文类或文体发展的初期,创作者们多无所为而为之,便大都容易具备这一特点。

唐代小说也同样如此。六朝志怪当然更早,风格古朴稚拙,文笔也隽永浑厚,但还说不上有多漂亮,更谈不上是一种自觉的文学创造了。

但唐代小说确实漂亮,甚至有些华美,还有一种天趣,也有一种长久的新鲜感,借用前人对唐诗的形容,它们好像旦晚才脱笔砚一般新鲜。一千多年过去了,在小说这棵枝繁叶茂的大树上,它们依然是嫩绿的新叶。

《全唐五代笔记》

说它们浑然天成,这是直观的感觉,令人惊异的是,仔细体会之下,它们的叙事技巧却那么惊人地高明,而又不露痕迹,不动声色。相比之下,继承其衣钵的《聊斋》,也显得那刻意的智巧有点太外露了。简单来说,一个是天然之美,另一个则是人工之美,都臻于极境,本不应强分轩轾,但那区别还是很容易看出来。

还有我最近的领悟:唐代小说中隐藏着一双双赤子之眼。那些有名和无名的作者,都似乎是第一次睁开双眼打量这个世界,看到了那么多新奇的事物,然后用孩子的思维和方式把它们讲述出来。

当我把这些故事基本原样转述出来的时候,竟然受到了这世上我最珍爱的一个小女孩儿的由衷的喜爱和赞叹!而其他时代的小说,我能如此转述出来并获得她赞叹的却很少。这背后的原因,我也还未能完全悟透。

由此再来审视我收入本书的这些论文,它们根本无法触及唐人小说那种无以言说的天然之美,和能够征服最纯洁心灵的神秘魅力。

《唐宋传奇集》,北新书局1928年毛边本。

有时甚至会有一丝负疚感:我之所谓研究,是不是对唐代小说的一种戕害和亵渎?它们本来大都是非功利的,出于一种纯粹的热爱而被创造出来,却不曾料想会遭到如此奇特的待遇吧。

但无论如何,我都应该感谢最初为我刊发这些论文的朋友和书刊。我的文章都过于冗长,又不愿意压缩和修改,故大都发表于那些能宽容我这奇怪癖性的刊物。我特别感激他们给我的宝贵的尊重和自由。

那些书刊,多未纳入期刊网之类的电子检索系统,这些论文星沉海底多年,本已甘于寂灭的命运。感谢文津出版社总编、老友高立志兄,慨然允诺为我出版这些艰涩乏味的文字,从而让它们得以从黑暗的海底浮出水面,接受海风的吹拂和烈日的炙烤。也要感谢文津的副总编兼本书责编许庆元女士,以她的明敏、敬业、耐心和细致为本书增色不少!

2024年1月5日于北大燕秀园寓所

《唐代小说史》

李鹏飞,北京大学中文系长聘副教授、研究员。从事中国古代小说史、小说理论以及魏晋隋唐诗歌史的研究。出版《唐代非写实小说之类型研究》(专著)、《古代小说研究十大问题》(合著)、《志怪与传奇》(论文集)、《长安回望——汉唐文言小说考论》(论文集)、《叩问石兄——曹雪芹与〈红楼梦〉新论》(2024年11月即出);在《文学遗产》《文学评论》《文艺理论研究》《国学研究》等刊物发表学术论文80余篇。