美国心理学家威廉·詹姆斯曾说:“智慧的艺术,就是知道该忽略什么的艺术。”

你有没有过这样的时刻:

拼命努力,却感觉越活越累;

在乎所有人的看法,最后委屈了自己;

追逐物质成功,内心却空了一块。

其实,人之所以疲惫,往往不是因为生活本身,而是因为“看不透”。

看透,不是冷漠,而是清醒。是拨开迷雾,抓住本质的能力。

今天,我们来聊聊,看透哪3件事,能让你卸下重担,轻装前行。

01 看透人际期待

李姐是我的一位读者,45岁,职场中层。

她曾经特别在意上司的评价。

每次汇报前失眠,PPT改了十几遍,就怕领导一句“不够好”。

部门评优失败,她崩溃大哭,觉得自己一文不值。

直到一次体检,查出乳腺结节。

医生轻声说:“情绪郁结太久,容易成病。”

那句话像一盆冷水浇醒她。

她开始问自己:“我到底为谁而活?”

后来,她依然认真工作,但不再为一句批评彻夜难眠。

她主动申请调岗,去做自己更擅长、也更快乐的内容策划。

半年后,不仅项目做出成绩,整个人也松弛下来,脸色红润许多。

心理学家阿德勒说:“人的一切烦恼,都来自于人际关系。”

我们太习惯把自我价值,绑定在别人的反馈上。

老板的眼神、朋友的玩笑、甚至陌生人的一条评论,都能让我们内心地震。

但你知道吗?

每个人都是透过自己的滤镜看世界。

他的评价,更多反映了他的心境和标准,而不是你的对错。

别人的嘴,自己的路。

你不可能让所有人满意,因为不是所有人都是“人”。

成熟,是从“渴望被理解”到“学会理解自己”的跨越。

02 看透物质欲望

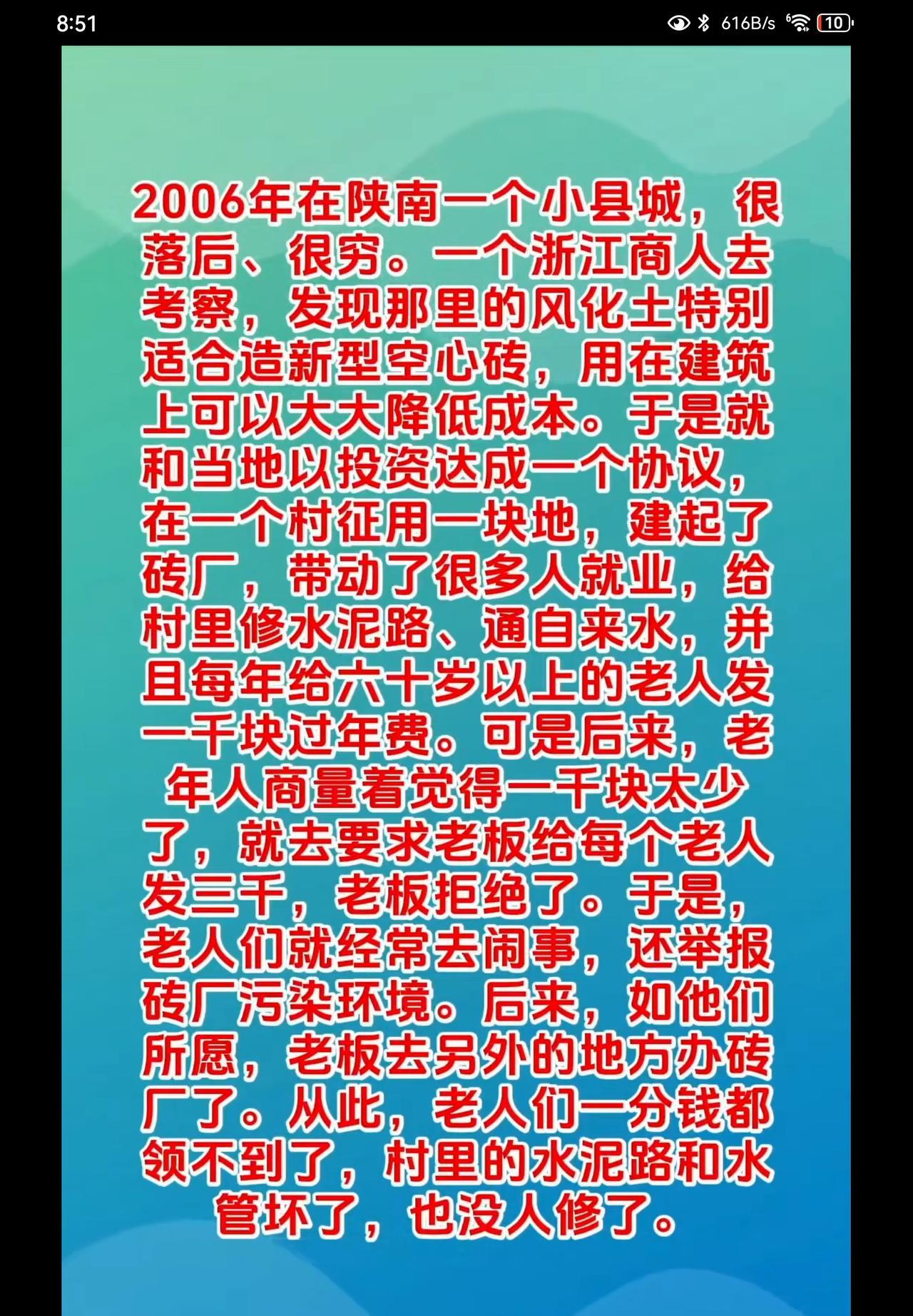

去年,朋友大刘换了辆豪车。首付花光积蓄,每月还贷八千。

他说:“终于混出人样了。”

可每次聚会,他总忍不住算油费、抱怨停车难。车没带来自由,反成了负担。

想起另一个故事。

日本作家本田直之在《少即是多》中写,他在东京有房有车,却常感焦虑。

后来他搬到乡下,住小房子,骑自行车,收入减半,幸福却翻倍。

他说:“幸福不是‘增加’物质,而是‘精简’欲望。”

这不是说追求更好有错,而是提醒我们:物质带来的快乐,边际效应递减。第一个包让你开心一个月,第十个包可能只兴奋十分钟。

古希腊哲学家埃皮克提图斯说:“一个人不会因为得到他没有的东西而幸福,而是因为享受他已有的东西。”

看透这一点,不是躺平,而是把精力从“盲目追逐”转向“精准满足”。

低级欲望靠放纵,高级欲望靠克制。

真正的富足,是内心有锚,不在物欲中漂流。

少一点攀比,多一点专注,你会发现自己早已拥有很多。

03 看透情绪内耗

小敏是我认识的宝妈,孩子一次考试失利,她焦虑得整晚没睡。

脑海循环播放:“是不是我辅导不够?将来考不上好初中怎么办?别人家孩子那么优秀……”

这种“脑内小剧场”,你是不是也很熟悉?

心理学有个“费斯汀格法则”:生活中的10%由事件本身组成,90%取决于你对事件的反应。

孩子考差是10%,但小敏的焦虑、自责、幻想未来灾难,占了她90%的精力。

后来她学了一招:“暂停,问自己:最坏的结果是什么?我能承受吗?”

她想,最坏就是孩子成绩普通,那又怎样?健康快乐就好。这么一想,瞬间松绑。

《情绪自救》一书提到:情绪像波浪,你越对抗,它越汹涌。

承认它、观察它,反而会慢慢平息。

影视作品里,《阿甘正传》的阿甘为什么快乐?因为他从不想太多。跑步就是跑步,爱就是爱,简单直接,减少内耗。

事情不会压垮人,但情绪会。

焦虑的本质,是透支未来的麻烦。

当你学会“情绪断舍离”,把精力留给行动,而非空想,生活会轻松很多。

结语

看透,是一场向内的觉醒。

看透关系,便懂得善待自己,而非讨好世界。

看透物质,便学会轻装上阵,珍惜已有之物。

看透情绪,便能够专注当下,停止自我攻击。

这三重看透,不是一朝一夕之功,但每领悟一层,你就离自在更近一步。

人生最大的清醒,是看透生活的真相,依然热爱生活。

愿你我,都能在这复杂世界里,活得通透而温柔。

—END—

作者简介:

汪小暖,专注情感心理、情感智慧,关注我,带你用心理学看透人性,活得清醒又自在。