宋、蒙联军攻破蔡州后的第三天,即宋端平元年(1234年)正月十三日,孟珙与蒙军主帅塔察儿分取金哀宗遗骨及宝玉法物等战利品,按原先约定各自退兵。

端平更化因河南地区经多年战火,破坏惨重,满目疮痍,劫后余生的百姓不是北渡黄河就粮,就是南流宋境求生。于是无粮可因的蒙军,便将已攻占的州府由降蒙的原金官员管理,自己北归河北,分兵屯驻大河上下,“以遏宋兵”。

而宋将孟珙也还屯襄阳,江海屯军信阳,王旻戍随州,王安国守枣阳,蒋成守光化,杨恢守均州,并招募中原精锐之士一万五千余人,号“镇北军”,分戍诸地,以备蒙古。

因种种原因,宋军并未完全占据陈、蔡一线东南地区,与宋、金对峙之时相比较,南宋仅增加了唐、邓、申、寿、泗等数州之地。在宋、蒙双方退兵之初,陈、蔡地区出现了久违的宁静状态,但这一状态未能保持多久。

宋湖北制帅史嵩之得到前线捷报,即遣官员去奉先县(今河南巩义)祭扫北宋八座帝陵,同时发“露布”告示金亡,将金哀宗遗骨等战利品上献朝廷,以夸示天下。

赵与莒

就在上一年十月,执掌南宋朝政达十余年的权相史弥远病死,迫于史弥远之淫威而“渊默十年无为”的宋理宗始“亲揽朝纲”,才真正掌握了天子权柄。

为改变长期以来形成的傀儡形象,宋理宗一面仍以郑清之(1176年11月2日——1252年1月1日)为右丞相兼枢密使,组成了以史弥远亲信为主的中枢集团,一面却斥责史弥远的一些声名狼藉的亲信,并于端平元年(1234年)正月初一下诏“求直言”。

于是群臣纷纷对史弥远之党羽大加弹劾,使之大多被贬出朝,一批曾遭史弥远排挤与打击的官员或理学名臣,如真德秀、魏了翁、洪咨夔、杜范、赵范等,并被起用,由此缓和了统治集团内部的矛盾,使朝政一时颇有振起之象,时人因此比拟北宋元祐时期而称作“小元祐”,又称“端平更化”。

要不要北伐中原?二月,宋理宗接到京湖制置司的捷报与上呈的《八陵图》,即以“国家南渡之后,八陵回隔,常切痛心”为由,诏令百官“集议以闻”。三月,宋理宗遣官员赴洛阳祭扫北宋八陵,“省谒故壤”。四月,金哀宗完颜守绪的遗骨及其玉宝、法物,与被俘的金丞相张天纲等人被送抵宋都临安府。

御史洪咨夔提醒天子说:“此朽骨耳,函之以葬大理寺可也。第当以金亡告九庙,归诸祖宗德泽,况与大敌为邻,抱虎枕蛟,事变叵测,顾可侈因人之获,使边臣论功,朝臣颂德。且陛下知慕崇政受俘之元祐,独不鉴端门受降之崇宁乎?”

南宋形势图

诚然,自金亡后,扑朔迷离的三国战略格局又化为简明的两极对峙模式,使得宋朝直面较金国更为强大而可怕的对手。

蒙古灭夏、灭金,按形势发展之逻辑,南宋将是他的下一猎物。面对蒙古的强大压力,宋朝只有整顿内政,增强国力,巩固边防,才能与之抗衡,以延长国祚。

在目睹辽、夏、金三个北方王国的覆灭后,宋廷君臣在新的对手面前,仍认为“夷狄无百年之运”,自信能顶住蒙古的压力,把南北朝的局面继续维持下去。

然而初理朝政的宋理宗,却昧于对蒙古的实力、图谋与对南宋自身国情的认识,在灭金胜利的刺激下,颇欲乘势收复中原失地,以完成祖宗未竟之大业。为此,宋理宗以灭金为由举行了“告太庙”等一系列庆典,对参与灭金之战的将士论功行赏,孟珙擢任建康府都统制兼权侍卫马军行司职事,降宋的金国官员也各授官有差。

由于宋人普遍担忧与蒙古的同盟迟早要破裂,为预作防备,宋理宗又诏令在朝百官“集议和战攻守事宜”,命“在外执政从官、沿边帅守并封奏论事”。由此宋廷上下和战之说并起,展开激烈的争论。

金亡后,降宋金人谷用安献策说,残金以河南为依托,守黄河,保潼关,抵御强大的蒙军攻势长达二十年,指出“非扼险无以为国”。故以淮东制置使赵范、其弟沿江制置副使赵葵、淮西制置使全子才为首的部分前线将帅,建议宋廷效法金人,乘天气渐趋炎热,蒙兵北还,河南空虚之机,迅速出兵北上,“恢复”三京(西京洛阳、东京开封、南京归德)等故地,然后西守潼关,北拒黄河,“抚其人民,用其豪杰”,画河而守,与蒙古对峙。

但此主张遭到朝野大部分官员的反对,其中不乏畏敌苟安者,但更多的是有鉴于强邻窥边,亡国之祸迫在眉睫,而满朝上下却陶醉于灭金的“胜利”之中,文恬武嬉,全无抗敌自救的部署,故通过对敌我双方形势的分析,从内政、军力、财力、外交等方面反复论述不可轻举妄动的道理。

这些观点得到参知政事兼知枢密院事乔行简、参知政事陈贵谊等人的支持,监察御史洪咨夔、枢密副都承旨吴渊、知福州真德秀等也纷纷上奏反对出师汴、洛,连京湖制置使史嵩之、江淮制置大使赵善湘、淮西总领吴潜、淮西转运判官杜杲等人也认为“不可轻战”。

在举朝以为不可的形势下,连赵范也终于“改图易谋,不胶前说”。但反对意见遭到了宰相郑清之的坚决否决,赵葵也“气愈锐,谋愈决”,坚持己见。

端平入洛的背景赵范兄弟素为宋理宗所信赖,此前也认为应谨慎对待联蒙灭金之举。赵范于上一年末曾进言道:“宣和海上之盟,其初甚美,终以取祸,其事不可不鉴。”赵葵也言:“今国家兵力未赡,姑从和议。俟根本既壮,雪二帝之耻,以复中原。”

郑燮

但可能由于灭金之功出自孟珙,自己无与,故此时一变前日主张,以迎合天子“恢复”之意。而“慨然以天下为己任”的宰相郑清之,早年为赵范之父、曾任京湖制置使的赵方所礼重,聘为赵范兄弟之师,此后又关系密切。

郑清之原是史弥远一手提拔起来的,但却无史弥远那样之权势,故一味迎合皇上旨意,企图“邀边功”以巩固自己权位。由此主张“恢复”的边帅与宰相内外相呼应,“鸣剑抵掌,坐谈关河,鼻息所冲,上拂云汉”,凡反对用兵者都遭到他们的指斥。

此前盘踞山东的李全凭借蒙古的支持,发兵进攻南宋,战败被杀。其妻杨妙真为报夫仇,便向蒙军求援,屯兵楚州,在城北淮河构建浮桥,以渡蒙军。

当时金人怕蒙军从淮东迂回河南,便主动派人与宋联系,以遏制蒙军南下楚州,并夹攻杨妙真。于是赵范、赵葵遣人使金,“以议和为名,以张声势”,出兵焚毁浮梁,迫使杨妙真退出楚州。宋人由此将淮东防线重新北推至淮河一线。因此,据退出楚州。宋人由此将淮东防线重新北推至淮河一线。

因此,据关守河、使宋军完全控制黄河防线、与蒙人隔河相峙之说就有着很大的诱惑力,甚至可能是抵御蒙军南侵江南的最有效的方法,而此时确实是一次难得的良机,所以宋理宗便在宰相的支持下,不顾朝野普遍反对,决定出师河南。

南宋形势图

南宋君臣的和战议论,也引起了蒙古人的关注。

早在灭金的次月,蒙古都元帅张荣攻占了徐州,使山东地区完全处于蒙古的控制之下。此后,北归的蒙军分镇诸州,屯田牧马,待机而动,并任命刘福为河南道总管,以示不放弃河南。

当祭扫北宋八陵的使臣来到襄阳附近时,谍报北地传言南宋出师争夺河南府,故河南各地蒙古兵“皆增屯设伏”,并云淮东蒙军已“刻日进师”,来争洛阳,于是“众畏不前”。

大将孟珙便说:“淮东蒙军,由淮水、泗水上溯汴河,非旬余不能抵达,吾选精骑疾驰,不十日可竣事;逮北师至东京,吾已归矣。”于是与使者昼夜兼行至陵下,成礼而归。

正在此时,宋理宗在各方面条件都准备不足的情况下,仓促地发动了“恢复”之战。

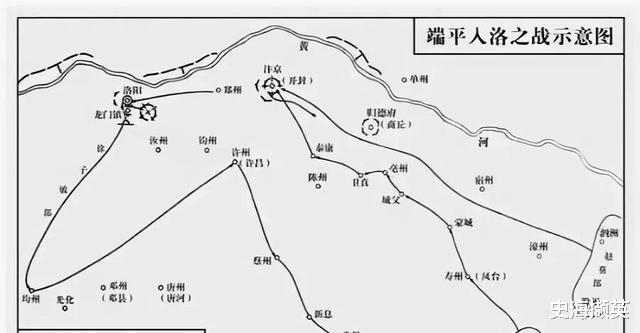

收复汴京五月,宋廷以赵范为两淮制置大使,屯驻光州、黄州之间“以张声势”,由全子才率领淮西兵万余人为先锋,直取汴京、开封,由赵葵率主力五万人,自泗州渡淮北上,随后接应;诏京湖帅史嵩之“筹画粮饷”,保证军需;以张嗣古权知建康府兼江东安抚使,守护长江,应接河南;并命令四川利州制置使赵彦呐出兵陕西牵制关中蒙军,“以应入洛之役”。

六月初,宋廷发布“抚谕东京等处官吏遗黎”的檄文,宣称宋军北上“收复三京”的军事行动是兼爱南北赤子的正义之举,是尽君父之责。

因京湖帅史嵩之反对用兵,故与上次配合蒙军合围蔡州的是京湖制置司所属之军不同,此次参与收复中原行动的全用两淮制置司之军。

十二日,全子才率宋军自淮西制置司驻地庐州(今安徽合肥)出发,收复三京的行动正式开始。十八日,在寿州渡过淮河,二十一日抵达蒙城县,城中除数十名伤残外,已空无所有。二十四日,宋军来到亳州城下,城内降蒙金兵六百余人转而归宋,并引导宋军经魏真(今河南鹿邑县东)、太康(今属河南)等县直插汴京。月底,全子才所部收复了归德府,并于七月初二来到汴京城外二十里扎营。

端平入洛示意图

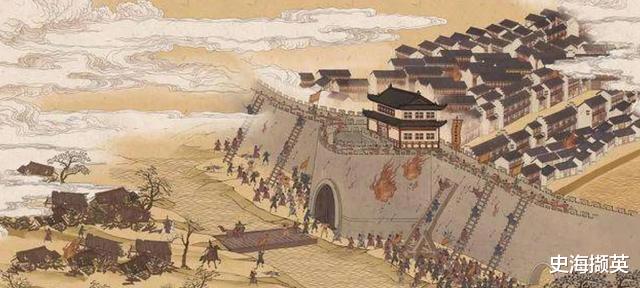

此时汴京城中仍属蒙古所立的傀儡崔立统属,但崔立为人残暴荒淫,困辱部将,激起城内军民的愤怒,但畏于崔立背后的蒙军势力而不敢发。当宋军抵近开封的消息传入城中,不满崔立的原金将领李伯渊等人密谋杀崔立及其党羽,并枭其首级以祭金哀宗,待宋军一至,即率残兵六百余人出降。

初五日,宋人整军进入开封城,总算收复了沦陷已有一百余年的汴京。但昔日繁华的开封城内,此时已成一片废墟,止存居民千余家。此时,宋军以偏师攻击郑州、陈州、蔡州等地,为蒙古守城的原金降将纷纷望风归附。

端平入洛的实现因南宋在很长的时间内没有认真作过收复中原的军事准备,对宋、蒙双方力量对比也缺乏清醒认识,认为蒙古人不会因为宋军北上恢复三京而作出强烈反应,便仓促上阵,想侥幸一时,迫使蒙古人承认既成事实,故宋军北上之后,立即遇到了极大的困难。

因战火破坏,当时河南各地城市残破,人烟稀少,田畴荒芜,难以从当地筹集粮草;加上蒙古人为阻止宋军行动,事先决金堤,引起黄河水泛滥,故自寿州至开封的途中,水深至腰甚至及颈部,宋军在盛暑炎日之下,涉水行进,十分困难,只是因前无敌兵阻拦,才得以抵达汴京城下,但粮饷转运却无论如何也不能及时跟上。

宋理宗原命京湖制置司筹集粮饷北运,然京湖帅史嵩之以“荆襄连年水潦螟蝗之灾,饥馑流亡之患”,无粮可征为由,拒绝为北进之师供应粮饷。

宋理宗为表示收复河南三京之决心,解除了史嵩之等人的官职,以杨恢知襄阳府,行京湖制置司公事,负责粮食筹集运送。但一时之间,京湖粮饷却难以接济前线。

宋廷甚感无奈,只得由两淮方面征调大批船只与民夫转运粮饷。于是两淮帅司调集船只到江南镇江装运粮食,再北渡长江,从大运河北抵泗州,转入淮河,经盱眙、濠州运抵寿州,兜了一个大圈子,费时又费力。

北宋时,京城开封所需的江南粮食是用船只从大运河北上至泗州,转入淮河西运,再转汴河入京。由于宋、金对峙百年,漕运废罢,汴河淤塞,宋军只得由陆路将屯集寿州的粮食运送至开封等地。

因盛夏行兵,河水泛滥,粮运困难,所以宋军才至汴京,随身携带的粮草已吃完,只得停军以待救援。

二十日,赵葵率宋军主力自滁州北占泗州,然后水陆并进赶到汴京,看到全子才按兵不动,便责问说:“我辈始谋据关守河,今抵汴已半月,不急趋洛阳、潼关何待耶?”全子才告之粮饷未集,赵葵仍坚持西进,以尽快完成据潼关、守河津的初衷。部属姚望之“以汴河粮运未继”,劝赵葵修养士兵,整治城池,以备不虞,而不要冒军队绝粮的危险西进洛阳。

从当时情形与事后结果上看,此策最为稳妥。但一心只图建立不世殊勋的赵葵却听不进去,亟命部将范用吉等率兵一万三千人先行,以属僚徐敏子为监军,再命杨义率庐州强勇等军一万五千人作为后援,各给五日口粮。

诸军反映口粮太少,但赵葵手中却无粮可给,便强令士兵启程,冒险以进。

二十一日,徐敏子率军先行,为节省口粮,命士兵将五日口粮分作七日食,勉强西行,同时一再遣人回汴京催粮。二十六日晚,徐敏子派小校张迪领二百人乘夜色偷袭洛阳,进城后才发觉已是一座空城,戍守的蒙古兵早已退出城外。二十八日,徐敏子率大军入城,完成了出兵前制定的占领“三京”之计划。故此次出兵也被称为“端平入洛”。

惨败南归二十九日,入驻洛阳的宋军口粮已尽,只得采野菜和面做饼而食。

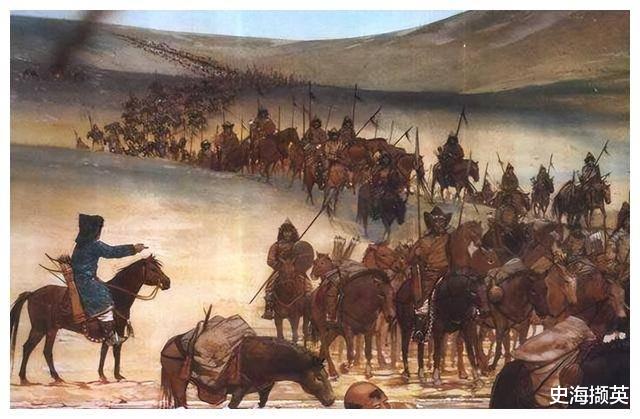

随后而至的杨义一军,行至洛阳城东三十里处休息炊食时,突遇以逸待劳的蒙古伏兵的袭击。由于宋军一路行来未遇敌兵,至此已近洛阳城,且非常疲意饥饿,故十分松懈,在休息时并未立哨设谍,仓促无备,一经伏击,遂致大溃,许多士兵落进洛河淹死,仅主将杨义等少数人逃脱。

洛阳城中宋军听到杨义军溃败的消息,十分惊恐。次日即八月初一日,蒙军进逼洛阳,徐敏子整军迎战。

因两淮兵为宋军中之精锐,此时虽忍饥作战,却依然与蒙军打了个“胜负相当”。

入夜,因城中已断粮数天,士兵饥饿不堪,杀马而食,无力再战。徐敏子与诸将商议良久,无计可施,只得决定突围南走。初二日,宋军在洛阳城南的龙门与蒙将刘享安所部相遇。宋军将士因饥饿已极,无心恋战,纷纷溃奔。蒙军追击近百里,南宋士兵死伤十之八九,伤亡惨重。徐敏之也中流矢负伤,失去战马,徒步间道绕行十天后,才率残部三百余人退至南宋境内的光州,十分狼狈。

赵葵

全子才因想与赵葵争为汴京守将,故意逗留开封不行,仅遣部将杨义率军前往洛阳。杨义败溃的消息传入城中,深知全子才心思的赵葵虽拥兵数万,却也不欲挥师西上洛阳应援。

但身为主帅,临危保身,不敢救援深陷险境的部下,其罪难逃。于是赵、全两人只得做出要亲自率军增援洛阳宋军的姿态,但在参谋官刘子澄的劝阻下,随即以粮草未集为由,决定立即自开封退兵,全线南撤。

当晚,赵葵即命将士整理行装。次日凌晨出发,将士们都以为是增援入洛宋军,不料却是东出东门,这才知道是退兵南还了。一路上风声鹤唳,连蒙军的影子也未见着,却因“师退无律”,致使宋军后军溃散,辎重等全部抛弃,损失惨重。宋军收复中原之举,全部过程不足两个月,就如此狼狈地以彻底失败而迅速告终。

当时宋廷还未知前方已惨败,正为宋军收复三京失地而兴奋,并忙于处置河南新复州县的经理事宜。

九日,以赵范为京河关陕宣抚使、知开封府、东京留守,赵葵为京河制置使、知应天府、南京留守,全子才为关陕制置使、知河南府、西京留守。十日,尚书省奏言,当遣官正式祭扫“所有西京河南祖宗八陵”,并称“河南、山东新复州县,各已委差官法责守备,经理屯田,措置防捍”。但前线败报随即传来,“恢复”大业顿成黄粱一梦。

赵与莒

九月,改任京湖安抚制置大使、知襄阳府的赵范上奏:“赵葵、全子才轻遣偏师复西京,赵楷、刘子澄参赞失计,师退无律,致后阵败覆。杨义一军之败,皆由徐敏子、范用吉怠于赴援,致不能支。”于是宋理宗诏赵葵削一秩,措置河南、京东营田边备;全子才削一秩,措置唐、邓、息诸州营田边备;刘子澄、赵楷、范用吉、徐敏子、杨义各责贬有差。

赵葵、全子才两人如此罪重罚轻,群臣大为愤慨,纷纷上表要求重加惩处。但宋理宗因入洛宋军溃败,使南宋军民“死者十数万计”,伤亡惨重,粮食损耗百万计,大量辎重、兵甲、舟车等委弃于敌境,造成江淮防御空虚,担心蒙军乘胜南侵,刚溃败的宋军难以抵挡,便为安抚军心,重新构筑防线,故对此不予采纳。

端平入洛的意义“端平入洛”失败的原因甚多,而宋廷君臣对宋、蒙双方形势的错误估计,实为其最主要的原因:即南宋的军力、财力均不足以支持其对河南的“恢复”占领,而饱经战火、荒芜不堪的河南地区难以提供满足大量军队行动的物资,迫使蒙军主力北撤,但也使北上的宋军无兵粮可因,不得不冒酷暑大水长途转送,终致宋军前线将士因缺粮而士气低落,一战而溃。

端平入洛示意图

宋军于洛阳所遇之敌,并非蒙军主力,人数也不多,只是蒙军的偏师游骑而已,但宋军已不能抵御了。

宋军本为利用蒙人“畏热,春夏之交,势当北去”之时机,便不顾“盛暑行师”之兵家大忌,在粮草未备、敌情未明之际,冒险千里奔袭,其失败自可预期。

此外,南宋内部和战意见不一,也是宋军兵败河南的重要原因之一。如京湖帅史嵩之拒绝为出兵河南筹集粮饷,利州帅赵彦呐拒不从命出兵“以应入洛之役”,前线统军将帅赵葵、全子才因争权夺利勾心斗角而影响入洛行动。

因此,宋军虽然未经一战即收复了北宋三京故地,但一经蒙军打击便迅速溃败而归。

南宋收复三京失地这一轻率举措,造成了极其严重的后果。从财政上说,使南宋在人、物、财力上皆蒙受了惨重的损失,为解决财政危机,宋廷采用“权宜一切之敛”,虽有伤国体,也不暇顾及了;从军事上说,淮西精锐数万人,经洛阳一战就损失一万五千人,“而他州陷没者犹不计”,造成宋军士气极为低落,“雄胆已丧”,此后宋兵再不敢大规模主动出击,只是采用据守城池据点之法,听凭蒙军骑兵驰骋于江淮平原,掌握了战场的主导权;从外交上说,“端平入洛”之役,正好成为蒙古入南侵的借口,从此拉开了宋、蒙之间长达40余年鏖战的序幕。

![中国历史基本上中原不内乱,游牧就只有挨打的份[6]](http://image.uczzd.cn/422124218612007233.jpg?id=0)

评论列表