从驯牌师Demo上线以来,这款黑暗画风的卡牌肉鸽游戏中“宝可梦”的部分一直是玩家们关注的焦点。对怪物造成伤害、捕获怪物并进行强化养成的基本逻辑也确实在卡牌为载体的游戏中独树一帜。

特别是完全敌我共用卡池,甚至直接将敌人加入卡组的设计,让游戏有着奇特的吸引力:强大的敌人最终会成为玩家最强大的打手,这种清晰的正反馈也是游戏最直观的爽感来源。

而转向正式版后,作品的策略形式却发生了相当微妙的变化——在完全去除了局外养成的情况下,随着难度的提高和战斗的推进,作品中属于养成的一面逐渐褪去了圆润的外表,开始表露出与作品画风一致的黑暗内核:抽取怪物能力进行堆叠,将弱小生物作为素材甚至祭品,都成为了战斗中不可或缺的一部分。

在详聊本作的难度和设计之前,笔者先简要介绍一下游戏的基本架构。在游戏中,玩家通过选择路线,挑战格式不同的怪物。

每张卡牌标注了生物的生命值(左)和速度(右),并具有特定的词条和技能。无关键词的情况下,速度决定怪物的出手顺序,伤害和效果则可以通过特殊的道具“针管”进行提取和转移。

游戏并不为玩家提供战斗的回复效果,生物将保持战斗中的血量不断进行战斗。同时,玩家可以收集各类道具为生物恢复生命。

所有生物都有自己的偏好口味,不仅决定了食用什么道具时恢复更多的生命值,还决定了生物处于野生状态时被捕获的概率。

而捕获作为游戏特色玩法,允许玩家通过消耗道具将野生生物加入自己的卡组。同时,这些生物也依据“不自动回复”的原则,以被捕获的状态加入卡组中。同理,死去的生物将从卡组中被删除。

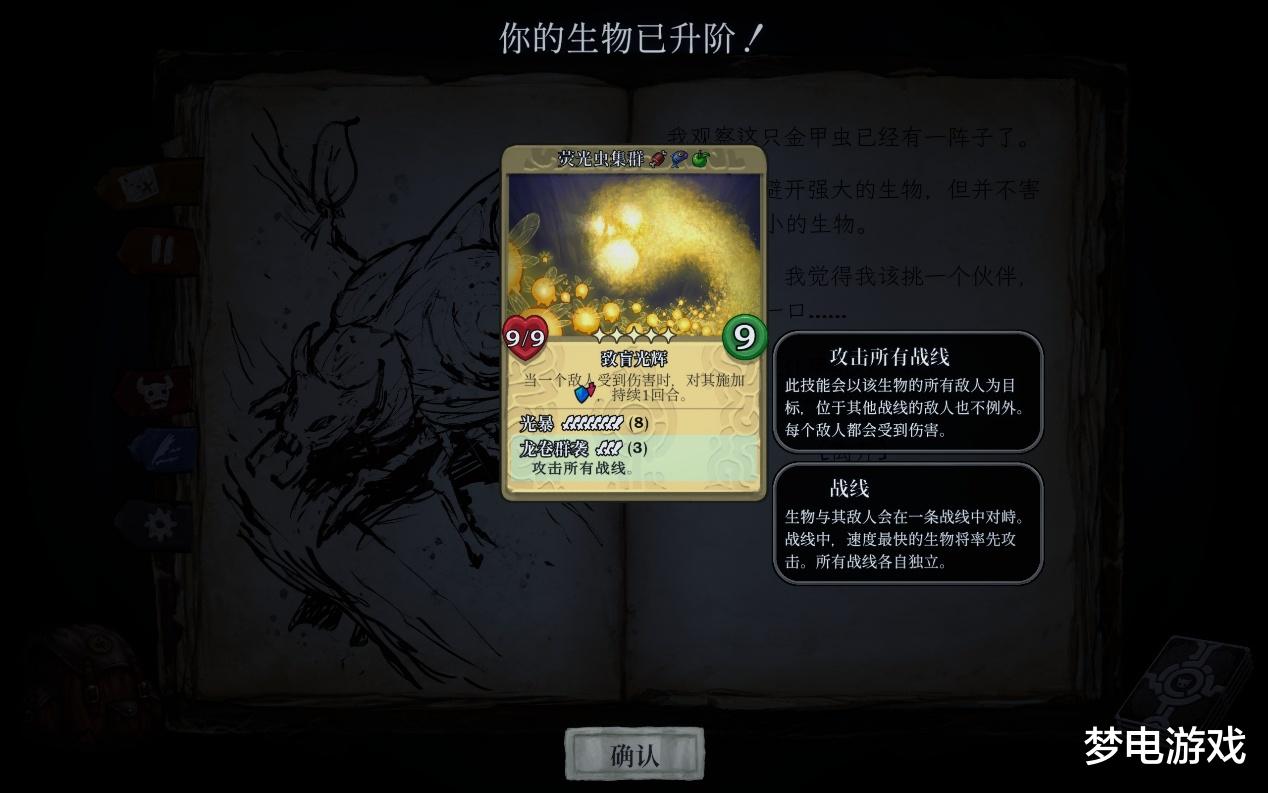

游戏中生物分为一定的星级,除了捕获之外,还有特定事件供玩家强化和获取高星级的生物。比如固定事件金甲虫,就会将玩家卡组一张初始卡进化为高级形态(猜猜这个看上去就强的可怕的家伙是谁进化的)。

在“捕获”这一核心设计的影响下,本作的难度显得非常“极端”:任何一个足够强大的敌人都有机会被转化为强力卡片,但是玩家又要思考如何使用自己已有的卡牌来击败他。

这种几乎悖论的设计随着游戏设计难度的提升显得尤为明显,制作组在高难度下的怪物设计上称得上放飞自我。

尽管受到捕获机制的逻辑约束,玩家可以在高难环境下更快的获取强力卡牌,但是如何击败怪物可能才是真正的考验:特别是本作完全去除了局外养成之后,无论何种难度下玩家开局强度都类似不变,使得游戏的策略设计相当“硬核”,但也同样非常随机。

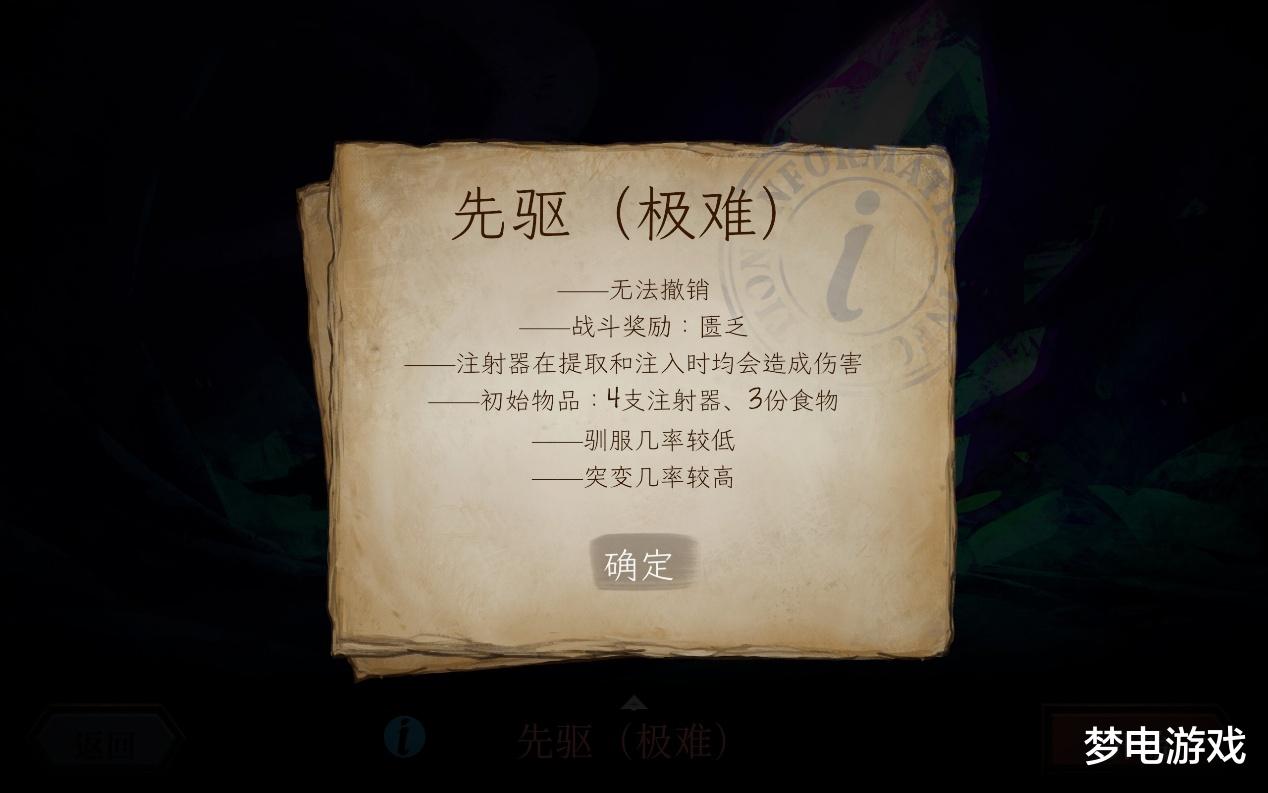

另外,尽管没有局外强化选项,但是游戏提供了多种不同的对局规则用来丰富游戏玩法。

这里需要吐槽的一点是,虽然游戏提供了锁定成就的“一键解锁”功能方便玩家游玩,但是如果正常推进进度,局外经验的吝啬程度和游戏中丰富的怪物设计形成了鲜明的对比,甚至设置在高等级下解锁的不同地图,也需要玩家进行相当长时间的游玩才能正常接触,显然是不太妥当的。

除此之外,本作还有一个比较中性的设计,在非无尽模式之外,每个单局只有较短的8个回合。这种设计确保了玩家的强度不能随着时间无限膨胀,并限制了怪物的强度,从而实现了难度的双向奔赴,但是同样导致了游戏的单局养成深度较浅,大部分时候更多依赖于获取而非培养。

同理,高难度的情况下,怪物偏向数值的变异效果也进一步影响玩家的对局策略,但是当捕获和牺牲成为策略的必须环节,而非奖惩的情况下,游戏的难度显然还没有被合理的驯服。

最后,总结《驯牌师》:

优点:

1.以捕获为核心的卡牌策略体验

2.捏鲲、养鲲的巨大满足

3.丰富的生物种类和技能

缺点

1.不够合理的难度设计

2.压力极大的局外解锁