一、二次山西代牧区(1845-1890)

道光二十五年(1845),意大利籍方济各会士杜嘉弼(Gabriel Grioglio,1813-1891)出任山西代牧区主教,山陕从此分治,当时的山西代牧区有外籍司铎4人、国籍司铎16人、教友8000人。[1]当时的大同一带归属太原意大利籍方济会士管理。

图5-1 杜嘉弼

(一)中式民族主义

在杜嘉弼在任期间,其与自那不勒斯中国学院学成归来的国籍司铎王廷荣之间产生了不可调和的矛盾,此王廷荣便是在前文列表中的王挺荣,圣名若瑟。一字之差,则是由于翻译的问题。

这是一个关于争取中外神职人员身份平等的故事,王廷荣在死去数年后成为民间故事中的英雄,在方济各会士安怀珍于光绪十六年(1890)收集的版本中他最终移民美国,在今天流传的故事中是他把国外种植番茄的方法和天花疫苗引进了山西,事实上则是他在自己的家乡新立村去世,死后不得归葬神职墓地。

王廷荣生于新立村,十几岁进入修院,在道光十八年(1838)的教难中被送往澳门,之后送往那不勒斯深造,在那里经历了意大利日益高涨的民族主义和1848年激烈的欧洲“民族之春”革命,从而促进了其中式民族主义的诞生,并在日后回到中国后以不同的形式表现出来。

那是深具矛盾情结的一个地方,教会人士受启蒙运动的理念所鼓舞,却又抵抗现代国家的推进;他们既抵制教会官僚制,不满对他们生活日渐严密的控制,但又和很多欧洲天主教徒一样,期待提升教皇地位。[2]

此时的国内形势,已是风云突变。

(二)教会弛禁

道光二十四年(1844)10月24日,中法《黄埔条约》签订,道光帝被迫下令对天主教开放“教禁”,传教士可以在五口通商地区传教但不可进入内地。

道光二十六年(1846),道光帝发布上谕,允许归还雍乾年间查禁的天主教教产,但仍不允许传教士擅自到内地活动。

咸丰元年(1851),清廷制定《内地民人习教章程》,其中规定:

一、内地民人学习天主教不滋事为非者,准免治罪。

二、不得擅建教堂,不得将产业出卖作为教堂。

三、营兵、衙役、书吏一切官方人员及贡监生源,皆与平民不同,如有入教者,应按例治罪。

四、外国习教之人,只准在五口建堂礼拜,不得擅入内地。[3]

咸丰十年(1860)10月25日,中法《北京条约》签订,条约第六款规定:

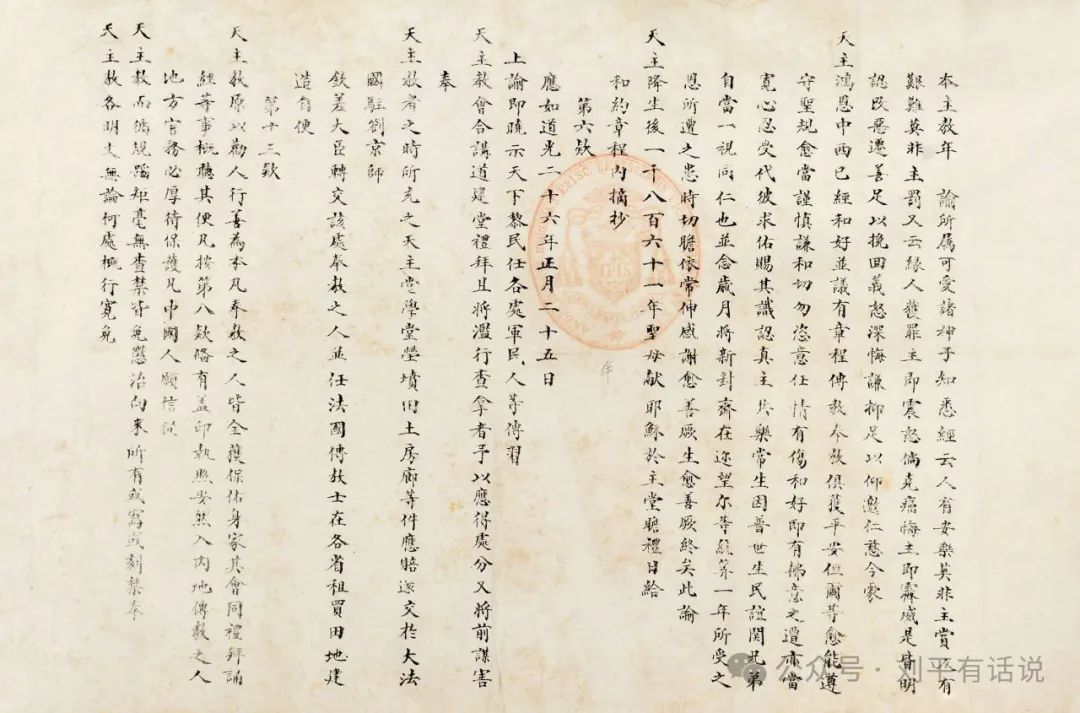

图5-2 中法《北京条约》文本(局部)

第六款 应如道光二十六年正月二十五日上谕,即晓示天下黎民,任各处军民人等传习天主教、会合讲道、建堂礼拜,且将滥行查拿者,予以应得处分。又将前谋害奉天主教者之时所充之天主堂、学堂、茔坟、田土、房廊等件应赔还,交法国驻扎京师之钦差大臣,转交该处奉教之人,并任法国传教士在各省租买田地,建造自便。

约章已定,但实际上并未告知全国,以至于当时一方面是传教士们径入内地,另一方面则是地方官员不知弛禁上谕。何况禁教多年,禁教之文已著为国法而奉行日久,仇教的地方官员以法为凭、肆行如故,既使咸丰十二年(1862)清廷颁下谕旨饬令各省大吏转饬所属官员保护传教士、教民并与平民一体相待,且将写于《大清律例》诸书中查禁天主教之字样一概删除,[4]但反教思想早已世代相传而深入人心,天主教仍被官员们视为邪教,山西的官员对于来境传教之人虽然不能逮捕或遣返,但视之为匪,不准容留。同时在他们看来允许信教已是足够宽容,然而教徒竟因习教而与邻人发生争执实属不该,对教徒不予同情作主,对传教士不容参与诉讼,认为习教之人纯属咎由自取:[5]

尔如不习天主教,何致田地将成荒芜、禾稼被人盗取,自招其祸。[6]

此一时期,清廷“阳遵条约、阴拒教士“,[7]但传教士的传教热情从未消弭,然而此一时期山西代牧区的动荡并非来自于外,而是始发于内。

从时代背景上来说,随着一系列不平等条约签订,政治形势的变化不仅改变了当时天主教在中国发展的方式,也改变了天主教对华传教的筹资形式。

在拿破仑战争(1803-1815)结束之后法国经济逐渐回复,新时代的传教士在对抗革命中形成的理念主导了十九世纪的教会发展,他们旨在恢复当年教会的荣耀,在法国成立了两个具有不同目的的新的慈善组织以改变天主教在华传教的态势,一个是“信仰传播善会(Propapation of the Faith,I’Oeuvre de La Propagation de la Foi)”,以传教为首要目标,资助教堂建筑、教会学校以及当地传道员的招募,他们将资金寄给在中国传教区的代牧主教们并要求他们发回报告和关于传教成果的资料以便在本机构的期刊上发表;另一个是“神圣童年协会(Holy Childhood Association,I’Oeuvre de la Sainte Enfance)”,他们将大量资金投入中国以挽救当时中国的弑婴行为,给婴儿领洗,将她们抚养长大,[8]从而开始了传教士在华建立育婴堂的发端。

“信仰传播善会”的资金在道光二十五年(1845)到达了山西,次年(1846)“神圣童年协会”的资金也已到位,这使得外籍传教士开始能够直接接受来自于欧洲的资助和保护而不再依赖于本地信教晋商的资助。以“信仰传播善会”提供的资金,杜嘉弼在洞儿沟建立了山西代牧区的主教座堂、神职住宅和修院校舍;以“神圣童年协会”的赞助,杜嘉弼又在咸丰末年(1860年代)建立了孤儿院的总部。[9]

制约条件的消失使得杜嘉弼的地位得以稳固,从而脱离了其前任们依靠晋商资助的桎梏,开始全面落实禁止祭祖敬孔的禁令并且推行了自己的规则以使得山西的天主教习俗可以更为接近于欧洲天主教的形式。[10]他相信必须严格服从以教宗为首的教阶制度,决心把天主教的礼仪统一起来,甚至写信到罗马请求允许把他某一位前任的布道文字都收集起来烧掉。他的作为为后来的矛盾爆发埋下了伏笔,也使得山西代牧区教会的礼仪脱离了利玛窦的文化适应策略而开始了全盘西化的转变。

(三)王廷荣的遭遇

在鸦片战争之后,传教士的地位发生了巨大的改变。道光二十八年(1848),包括山西在内一共六省的基督徒决定向罗马写信控诉传教士在中国大变样的行为,而在这封信上签字的山西人是与前任代牧金雅敬关系密切的人群,他们认为以前“西方的绅士对人很和蔼、善良,用他们的美德感化别人”,而现在的传教士则无法理解“适合别的国家的并不适合我们国家”的道理,“他们待我们这些中国教士如奴隶,视教众如虫豸”,他们要求西方传教士应该树立榜样而不是使用权力去羞辱他们。

咸丰二年(1852),王廷荣海外归来,其在求学过程中看到了意大利南部的神职对于教宗强力控制的抵制,这使得他看待教阶制度的态度与杜嘉弼完全不同,理念的冲突导致了冲突的爆发并在此后数年中愈演愈烈直至杜嘉弼被召回欧洲。在学者沈艾娣看来,“问题的核心不在于民族主义,而是教会的权力分配。”杜嘉弼得到了当地信徒和他在山西本地培养的传教士的支持,而来自意大利的传教士则与王廷荣站在了一起。[11]

王廷荣回到了中国,却没有意识到时代的变迁已经深刻地改变了他儿时所在的那个教会。他从上海伪装成翰林院官员先去拜见了山东代牧区主教并听从主教的建议又改扮成商人一路回到了山西,在见过父母并在叔叔家居住了一段时间后才到洞儿沟报到。杜嘉弼对他没有直接前来报到的行为感到气愤,这一矛盾最初的爆发仅仅是由于双方都认为对方对自己不够尊重。之后王廷荣被派到梁泉道(今六合村),他只是跟那边的妇女说了话而已,却被人向主教告状说他与那里的妇女过从甚密,这使得杜嘉弼对其看法更差从而组织了一场公开调查,虽然什么也没查出来,却让王廷荣感觉受到了侮辱、失去了身为神职的尊严而愤然回到了新立村的老家。

杜嘉弼认为所有问题的根源都在于王廷荣在那不勒斯和罗马接受的教育不够完整,故此在之后几年内数次要求王廷荣到洞儿沟学习并要求其公开忏悔,然而在其忏悔后也没有安排堂区职务并被禁止做弥撒而失去了经济来源,甚至进行了一种侮辱性的处罚,即将其派到山区做传道员。这一系列事件在表面上事关尊严,其实是杜嘉弼不希望在他的代牧区里面有去过欧洲并且“亲眼看到欧洲无数丑闻”的人,因为来自意大利北部的杜嘉弼坚信教会应当是一个统一的阶层制机构,要求内部的绝对服从;而在意大利南部受到教育的王廷荣则认为应该抵制新的制度的约束,基层神职人员也应该极力抵制主教侵夺他们的权力。[12]

(四)赵毓谦的调查

在与王廷荣矛盾爆发的同时,杜嘉弼全盘西化的政策和独占欧洲资金的做法也引起了以梁多明(Domennico Cannetti)为首的四名欧洲传教士的不满,双方争执的理由类似于王廷荣,即有关于地位、资金和主教的权威。在忍无可忍之后,四个人当中的三个跑到江南代牧区松江府去投诉杜嘉弼,在其列举的诸多问题中的头一条是跨越了民族界限的,也就是杜嘉弼对王廷荣和另一位曾在那不勒斯留学的国籍神职的不公正待遇。在这一时期的争执中并不存在民族主义或中西传教士之间明显敌视的现象,但杜嘉弼后来的做法使得这样的情况有所改变。[13]

在投诉之后,教会高层命令这些传教士回到山西。在这一段历史中,梁多明的印记几乎被完全从代牧区的历史中抹去。[14]咸丰九年(1859)5月17日,在山东代牧区武城十二里庄修院管理较小修生的方济各会士傅安当(Antonius Feliciani,?-1866)受传信部之命来到山西居中调停以求解决这一争执。此时的杜嘉弼出外视察教务并命一名年老的国籍神职代权且派自己一手培养出来的国籍神职赵毓谦管理修院。在杜嘉弼暂停梁多明的神权时赵毓谦被派往调查梁多明的作为,这一行为使得完全从欧洲人特权角度来看待问题的杜嘉弼的上级感到震惊,在他们看来,四个欧洲传教士和一个来自山东的方济各会传教士傅安当被关在九汲村的一间中式房屋中由一名“中籍教士来做主”进行调查成为杜嘉弼在任山西代牧区主教期间的最大败笔。

(五)杜嘉弼黯然退场

咸丰十年(1860)10月25日,中法《北京条约》签订,欧洲帝国主义成为山西天主教徒面对的最大问题,梁多明则在此时贴出公告使众周知条约一事并宣称此后传教士要拥有县令级别的待遇,为此一群山西基督徒的领导人写信向罗马抱怨,赵毓谦和另一名国籍神职也写信向罗马请求调走梁多明,他们认为梁多明不慎的言论和夸张的排场让官员们感到厌恶而导致教众遭到袭扰,他们宣称梁多明已经疯了。[15]

由于傅安当劳而无功,咸丰十一年(1861),传信部任命山东代牧区主教江类思(Aloysius Moccagatta,1809-1891)除治理山东教务外兼管山西教务,而杜嘉弼则由于重用赵毓谦的原因而被撤职。同治二年(1862),杜嘉弼以不体面的方式被召回了欧洲,他最终也在意大利政府取缔很多修会的时代背景下被从自家的修道院里赶了出去。[16]而在他走后,傅安当代为署理山西教务。

(六)护教之战

此时的山西代牧区,王廷荣与杜嘉弼的争执已从原来在主教权威上的争议而逐渐转化为国籍神职为摆脱意大利传教士的控制而进行的独立斗争,因为当时涉及到国籍神职在教会中的领导权问题,代牧区内16名国籍神职联合致信罗马请求撤回所有欧洲传教士并让杜嘉弼回来,信件由王廷荣和另一名毕业于那不勒斯中国学院的国籍神职执笔并由赵毓谦和另一人作为代表送往天津。在信中他们写到这些外籍传教士的行为非常恶劣,因此下定决心写信要求撤走所有方济各会士或者说是所有欧洲人,因为在当时中外战争的背景下朝廷和百姓均把外籍传教士视为奸细,这可能会招致又一次迫害,故此他们宣布对方济各会士展开“护教之战”。在这一信件中所谈到的迫害可以追溯到金雅敬时期,在当时这种迫害的威胁使得中国天主教的精英可以左右传教的策略,而现在显然是不行的,因为虽然杜嘉弼与王廷荣的矛盾不可调和,但杜嘉弼对于国籍神职的态度是友善的、对于国籍神职的培育是不遗余力的,但在杜嘉弼走后兼管山西教务的山东代牧江类思显然不是如此,他对于国籍神职存在着明显的歧视,因此之故,外籍传教士的身份已经完全凌驾于国籍神职之上,遂由此而激发了国籍神职的护教之心。

在学者沈艾娣的《传教士的诅咒》一书中对这一信件的写法提出了自己的观点:

这封信的写法,显然受到了正在崛起的中国民族主义的启发,它提到了外国的侵略、怀疑外国人是间谍的普遍恐慌,以及中国教士保卫祖国的决心。但是他们抵抗教会上级的方式,看得到19世纪早期那不勒斯文化的影子:教区教士和修道团体成员之间公开对抗,类型化地指责方济各会士是诱惑者和伪君子,以及教师们为同一个政治目标结成联盟。甚至,为国家献出生命这样有民族主义色彩的话,也很可能受到1848年意大利统一运动的话语影响。[17]

图5-3 江类思

同治二年(1863),传信部派江类思前往山西处理传教士同中国神父之间的矛盾,而此时的中国神父仍然试图自己管理教务,这遭到江类思的反对,他将这些中国神父一律革职但却遭到了教友们的激烈反对,不得已暗中离开山西,教务仍由傅安当管理。同治五年(1866)5月,傅安当安息主怀,其后江类思将几位与中国神父有矛盾的传教士包括梁多明调往山东,矛盾才得以解决。问题看似得以解决,但结果是王廷荣拒绝服从江类思的决定而返回了新立村。

(七)江类思转任山西

江类思的职务越来越重,于是呈请罗马许可他任命一位助理主教,所请照准。同治四年(1865)2月5日,顾立爵(Eligius Cosi,1818-1885)被祝圣为山东代牧区助理主教。

1869年12月8日,梵蒂冈第一届大公会议(First Vatican Council)隆重开幕,到1870年9月1日会议暂停。中国天主教出席本届大会的教长共19位,山东代牧兼山西署理主教江类思也在其中。同治九年(1870),江类思借出席大会之便恳请教宗比约九世(Pius Ⅸ,1846-1878)解除他回中国的义务,但教宗未予批准而只解除了他管理山东教务的职责,故于9月27日,江类思改任山西代牧,顾立爵正式成为山东代牧。十一年(1872),江类思前往山西上任,上任伊始便在太原东三道巷建立主教座堂,而后任命张武良(Paulus Carnevali)为助理主教,然其在光绪元年(1875)安息主怀。江类思又于二年(1876)任命其外甥艾士杰(Gregorio Grassi,1833-1900)为其助理主教,因其久病缠身而不能理事,故而几乎全由艾士杰主持办理全省一切教务。

光绪三至五年(1877-1879),山西大旱,是时全省有三分之一的人口被饿死,虽然江类思、艾士杰竭力拯救,但仍有4000多教徒在饿死之数。[19]

[1]顾长声著:《传教士与近代中国》,上海:人民出版社,1981年,第56页。

[2]沈艾娣著:《传教士的诅咒——一个华北村庄的全球史(1640-2000)》,郭伟全译,香港:香港中文大学出版社,2021年,第70页。

[3]中国第一历史档案馆、福建师范大学历史系合编:《清末教案》,北京:中华书局,1988年,第1册,第133页。

[4]李刚己著:《李刚己遗集》,台北:文海出版社,1988年,第244页。《李刚己遗集》,徐世昌题署、牌记,民国六年(1917)七月刊于都门,吴闿生作序,仿宋刊,精写刻本。该书四册白纸,分五卷:诗一卷(有一百零九首并附词四首),文一卷,西教纪略三卷,尤详于西教传华史料,更附有光绪二十六年(1900)中国天主教教士教堂教民表,为天主教珍贵史料。另编有《教务纪略》四卷,光绪三十年(1904)刊行,叙述天主教、基督教在华传教活动,分教派、传教、教例、教规、条约、章程、成案、杂录等类,为近代中国教案资料。李刚己(1873-1915),直隶南宫人,光绪二十一年(1895)进士,历任灵丘、繁峙、五台、静乐等县知县,辛亥革命爆发后积极响应而至大同兼署知府。

[5]刘安荣著:《中国化视野下的山西天主教史研究(1620-1949)》,北京:宗教文化出版社,2017年,第97-102页。

[6]中央研究院近代史研究所编:《教务教案档》(三),台北:中央研究院近代史研究所,1974年,第476页。

[7]刘安荣著:《中国化视野下的山西天主教史研究(1620-1949)》,北京:宗教文化出版社,2017年,第101页。

[8]沈艾娣著:《传教士的诅咒——一个华北村庄的全球史(1640-2000)》,郭伟全译,香港:香港中文大学出版社,2021年,第72页。

[9]沈艾娣著:《传教士的诅咒——一个华北村庄的全球史(1640-2000)》,郭伟全译,香港:香港中文大学出版社,2021年,第69页。

[10]沈艾娣著:《传教士的诅咒——一个华北村庄的全球史(1640-2000)》,郭伟全译,香港:香港中文大学出版社,2021年,71页。

[11]沈艾娣著:《传教士的诅咒——一个华北村庄的全球史(1640-2000)》,郭伟全译,香港:香港中文大学出版社,2021年,第74-75页。

[12]沈艾娣著:《传教士的诅咒——一个华北村庄的全球史(1640-2000)》,郭伟全译,香港:香港中文大学出版社,2021年,第78-79页。

[13]沈艾娣著:《传教士的诅咒——一个华北村庄的全球史(1640-2000)》,郭伟全译,香港:香港中文大学出版社,2021年,第80-81页。

[14]沈艾娣著:《传教士的诅咒——一个华北村庄的全球史(1640-2000)》,郭伟全译,香港:香港中文大学出版社,2021年,第79页。

[15]沈艾娣著:《传教士的诅咒——一个华北村庄的全球史(1640-2000)》,郭伟全译,香港:香港中文大学出版社,2021年,第83页。

[16]沈艾娣著:《传教士的诅咒——一个华北村庄的全球史(1640-2000)》,郭伟全译,香港:香港中文大学出版社,2021年,第82页。

[17]沈艾娣著:《传教士的诅咒——一个华北村庄的全球史(1640-2000)》,郭伟全译,香港:香港中文大学出版社,2021年,第85页。

[18]刘安荣著:《中国化视野下的山西天主教史研究(1620-1949)》,北京:宗教文化出版社,2017年,第102页。

[19]刘安荣著:《中国化视野下的山西天主教史研究(1620-1949)》,北京:宗教文化出版社,2017年,第102-103页。