1640年12月31日,辽东地区正值严冬时节,气候条件极其恶劣。

在正蓝旗汉军驻地后方的一处简陋居所内,佟图赖之女降生。

与当时贵族阶层的新生儿不同,该女婴的出生既未举行任何仪式,也未载入家族文献。

其生平在官方史料中缺乏详细记载,仅以"佟佳氏"这一姓氏称谓流传后世。

这一历史人物的出身背景及其在史料记载中的缺失,反映了当时社会阶层差异对个体历史记录产生的显著影响。

多年来,他南征北战,虽未能跻身朝廷最顶尖的权贵行列,不在显要之位,但手中实打实的战功,却让他在清初众多边将中,成为少数几个能被人记住姓氏的人。

或许是常年征战的缘故,佟图赖对家人的陪伴少之又少,而他的女儿,自小便跟随族群定居在盛京边地。

在这里,她接受的并非中原女子那般琴棋书画的教育,而是旗人女子特有的基础教育 —— 不识诗书,却要懂得辨识刀兵;不习笔墨,却要熟练掌握各种跪拜礼仪。

她从未有机会体会咏诵春日桃花的浪漫,只知道每到冬日,凛冽的风雪来临前,必须提早将家门封好,才能抵御严寒的侵袭。

佟佳氏的母亲觉罗氏,在家族中地位不高,话语也没什么分量,平日里对她更是疏于管教。

所以,佟佳氏的成长,没有细腻的呵护,没有温暖的陪伴,更多的是在风吹日晒中,像一株坚韧的野草般自然生长,慢慢沉淀出沉稳的性子。

她从不撒娇,也极少吵闹,一双眼睛自小就透着与年龄不符的清冷,像早冬时节结了薄冰的河面,平静却带着寒意。

旁人总说这孩子懂事,可只有她自己知道,不是懂事,而是根本没有撒娇的机会,没有可以依靠的港湾。

在佟家,日常谈论的话题永远离不开军饷和粮草,没有人会去畅想一个女儿家的未来,更没有人敢奢望,这个出身平凡的女孩,有一天能踏入那戒备森严、象征着权力巅峰的皇宫。

然而,命运的齿轮总是在不经意间悄然转动。

十三岁那年,朝中内务府突然下达选秀女入京的指令,这道指令像一道惊雷,打破了佟佳氏原本平静的生活。

族人为了家族的利益,几乎没有任何犹豫,就将她推上了前往京城的马车。

临行前,没有人给她过多的叮嘱,只有一封冰冷的调令、一箱简单的衣物,以及一句沉甸甸的警告:“到了宫里,别出错。”

她没有哭,也没有回头看一眼生活了十三年的故土和亲人,因为她清楚,自己此去的地方是皇宫,不是温暖的家,回头也没有意义。

马车一路颠簸,当她抵达京城时,一场突如其来的雪,悄然落下,将整个京城覆盖成白茫茫的一片。

也就是在这一天,她踏入了皇宫的大门。

入宫仪式上,她低着头,规规矩矩地跪地,口中一字一句背诵着早已背得滚瓜烂熟的宫规,心脏却在胸腔里剧烈跳动,沉重得仿佛要沉到脖子以下。

当她听到宫门在身后缓缓关上的那声沉响时,心中猛地一颤,那声音像是一道无形的屏障,将她与曾经熟悉的世俗世界彻底隔绝,从此,她便被困在了这座金碧辉煌却又冰冷刺骨的牢笼里。

她的身份尴尬,不高不低,既没有被册封为正式的妃嫔,也没有被归入女官的行列。

官方对她的称呼,也只是模糊的 “庶妃” 或 “小福晋”,但在等级森严的后宫中,谁都清楚,这不过是一个地位低下的女子,一个被随意塞入后宫体系边缘的角色。

她没有固定的侍寝排位,自然也得不到皇帝的关注,居住的地方,更是远离乾清宫那几所象征着荣宠的高院,而是在后宫一个偏僻的角落。

每日里,她做的事情与自己 “庶妃” 的身份毫无关联,却又不得不做 —— 打扫宫殿、学习繁杂的宫规、抄写枯燥的佛经,日子就这样在单调与压抑中一天天重复。

在后宫这个充满争斗的地方,她没有争宠的机会,因为根本无人关注;却也没有出错的容忍度,哪怕是一点微小的失误,都可能引来灭顶之灾。

久而久之,她学会了不看人眼色,走路时只盯着自己的脚尖,尽量让自己变得 “隐形”。

身边的宫人见她无权无势,也懒得奉承,平日里几句敷衍的问候过后,便将她视作空气。

在这座皇宫里,她不曾高声说过一句话,也不敢过多地去询问自己的未来,因为她知道,在这样的环境中,未来是遥不可及的奢望。

她就像一滴水,悄无声息地渗在皇宫的砖缝里,明明活着,却从未被真正看到。

可即便如此,佟佳氏也从未哭过、闹过,更没有一次主动抬头去追寻那象征着荣宠的光芒。

她不傻,反而比谁都清醒,那些主动靠近光的人,大多像飞蛾扑火一般,最终被烧得粉身碎骨。

她没有太高的奢求,只想安安静静地活下去,活得久一些,再久一点,在这冰冷的后宫中,守住自己的一方小天地。

只是,命运从来不会提前打招呼,属于她的人生下一章,很快就悄然开启了。

时间来到 1654 年,顺治十一年三月,宫外早已是风和日丽,花草繁盛,可皇宫内的人心,却早已因为各种暗流涌动而开始波动。

就在这个时候,一个消息在后宫悄然传开 —— 佟佳氏怀孕了。

没有惊天动地的官方召告,也没有张扬的宫门广帖,这个消息像一粒小小的火种,在各大嫔妃的耳语中悄悄点燃,引发了无数的猜测与算计。

面对这突如其来的变化,佟佳氏却异常平静,没有丝毫波澜,仍旧每日按时抄经、吃饭、回寝,仿佛怀孕这件事,与她毫无关系。

直到胎动开始变得频繁,内务府才终于派来太医,每日为她请脉。

这时,身边的宫人才后知后觉地反应过来,原来那个一直沉默寡言、毫不起眼的佟佳氏,竟然已经怀有龙种。

一夜之间,佟佳氏的身份发生了天翻地覆的变化,从后宫的边缘角色,瞬间变成了众人关注的焦点。

所有人看她的眼神都变了,从不屑一顾变成了满心疑虑,从漠视冷淡变成了处处提防。

可即便如此,佟佳氏依旧没有多说一句话,甚至连脸色都没有多大变化,只是在低头吃饭时,咀嚼的速度比以往慢了一些,或许,只有在这一刻,她才会真切地感受到,自己腹中孕育着一个新的生命。

一声响亮的婴啼,在皇宫内久久回荡,震动了整个后宫。

顺治帝得知消息后,亲自下旨确认皇三子出世,这份待遇,对于此前默默无闻的佟佳氏来说,已是极大的殊荣。

那天晚上,乾清宫灯火通明,官员们忙着为皇三子的诞生庆贺,一派热闹景象,可佟佳氏所在的寝宫,却格外安静。

她没有像其他嫔妃那样大肆庆祝,只是静静地躺在床上,盯着襁褓中那个皱巴巴、小小的脸蛋发呆。

她心里清楚,从孩子出生的这一刻起,她的命运,已经彻底拐弯,再也回不到从前那般平静了。

顺治帝虽然从未偏爱过佟佳氏,但对于这个刚出生的儿子,却明显表现出了不同以往的态度。

他亲自为孩子命名。

“玄烨”,这两个字蕴含着天命之意,足见他对这个儿子的重视。

佟佳氏虽然依旧没有得到皇帝的宠爱,却凭借着这一个儿子,母凭子贵,后宫的等级排名也因此发生了改变,她的地位得到了显著提升。

很快,她就被安排迁居到更靠近内廷的宫室,饮食、身边伺候的用人、日常穿的衣物,全都按照更高等级的标准进行了提升。

面对这突如其来的荣宠,佟佳氏没有丝毫高兴,也没有任何激动,只是性格变得一天比一天更加沉默,仿佛外界的一切变化,都无法在她心中激起涟漪。

不久后,佟佳氏被正式册封为康妃,终于拥有了后宫中明确的身份等级。

这个消息在后宫中再次引发震动,宫中的嫔妃们一夜之间都变得警觉起来。

有人开始主动向她示好,想要借此攀附;有人则选择刻意疏远,担心卷入不必要的纷争;更多的人,则在暗中盘算着,如何应对这个突然崛起的对手。

从此以后,佟佳氏也不再只是一个模糊的符号,她是皇子之母,是未来储位的潜在源头,她的存在,已经威胁到了许多人的利益。

或许是身份的转变,或许是内心的清醒,她走路时,再也不是像从前那样低头看地,而是学会了听风辨向,时刻留意着周围的动静。

即便身份地位已经截然不同,佟佳氏依旧保持着不言不语的性子。

她不去主动争夺什么,也不刻意躲避什么,只是每天更早起床,更晚睡觉,就连喝水都小口慢咽,小心翼翼。

后宫中的每一件事,她都做得恰到好处,不多一寸,也不少一厘,既不引人注目,也不会让人挑出毛病。

但只有佟佳氏自己清楚,这一切看似荣耀的东西,其实都不属于她。

皇帝的宠爱从未真正降临在她身上,伴随身份而来的,只有越来越重的责任和越来越大的压力,且这些压力还在不断升温。

无数个夜晚,她坐在宫殿深处,抱着年幼的玄烨,一夜无语。

从前的沉默,是因为无力反抗,只能选择隐忍;而现在的沉默,更多的是警惕,是为了保护自己和孩子,在复杂的后宫中站稳脚跟。

她心里明白,康妃这个位子,从来都不是温暖的避风港,而是一个随时可能让人陷入危机的火炉,稍有不慎,就会引火烧身。

平静的日子并没有持续太久,1661 年初,顺治帝突然驾崩,这个消息像一道惊雷,炸响在整个紫禁城。

顺治帝的离世,让皇位的继承提上了日程,最终,年幼的玄烨成功即位,成为了康熙帝。

皇位的交接,让整个紫禁城陷入了前所未有的冰封时刻,空气中弥漫着紧张与不安。

而佟佳氏的地位,也随着儿子的登基,一夜之间实现了质的跃升。

孩子成为了皇帝,她便不再是那个角落里默默无闻的康妃,而成了至高无上的帝母。

在大清的宫廷中,权力如同金字塔一般层层上推,佟佳氏就像被绑在战鼓上,身不由己地被历史的节奏推着往前冲,根本没有丝毫选择的余地。

康熙帝即位时,年仅八岁,尚且无法亲政,朝廷的大权便落在了辅政大臣索尼、遏必隆等人手中。

一时间,宫内外的神经都紧绷到了极点,各方势力蠢蠢欲动,都想在权力的博弈中占据有利地位。

佟佳氏被尊为 “慈和皇太后”,这个看似荣耀的封号背后,承载的却是沉重到让人喘不过气的责任。

她没有选择是否接受的权利,只能在众人的注视下,静默地站到那个至高无上的位置上,承受着所有人的期待与审视。

封号和地位的改变,让紫禁城里的气氛一夜之间全变了。

她的住处从原本的宫室,换成了更为奢华、象征着太后身份的宫殿;她的称谓从 “康妃” 变成了 “慈和皇太后”;而她所面对的世界,也彻底换了一副模样 —— 从前那些对她漠视甚至轻视的人,如今都对她毕恭毕敬,可这份恭敬背后,隐藏着多少真心,又藏着多少算计,无人知晓。

旧日走廊里那些熟悉的宫人,也开始改变了对她的语气,每一声 “太后”,都既带着高高在上的敬畏,又透着冰冷刺骨的疏离,让她感觉自己与这个世界越来越远。

这一年,佟佳氏年仅二十二岁,头发依旧乌黑浓密,皮肤也还紧致光滑,正是人生中最美好的年华,却要扮演那个全清朝都仰望的、成熟稳重的太后角色。

或许是巨大的压力和身份转变带来的不适,这一年,她的眼神中多了许多警惕和疲惫,身体也开始暗中出现问题,旧疾缠身,加之长期情绪紧绷,她就像一根被拉到极致的细线,处处被拉扯,随时都可能断裂。

她从来都不是那种热衷于权力、想要掌控朝政的西宫权后,也从未有过干政的想法。但她是皇帝的生母,这个身份就注定了她会成为宫廷权斗的焦点,成为朝臣们权力平衡中的关键变量。

即便她无意干预政事,可她的存在本身,就会影响朝局的走向。在这样的处境下,她的每一个动作都会被人过度解读,每一次闭门不出,都会引发无数的揣测。

所以,她只能让自己变得谨慎,谨慎得近乎僵硬,像一块被强行绑进宫殿的寒玉,不敢有丝毫动弹,也不能有丝毫破损,因为她知道,自己一旦出现问题,受到牵连的,将会是她年幼的儿子,是整个大清的江山。

太医院的太医们来回奔走,会诊后开出的药方,剂量也越来越重,可她的病情却没有丝毫好转。她的病就像一个沉默的恶魔,不声不响,却在一步步收割着她身体里的力气,让她逐渐走向死亡的边缘。

亥时,夜色深沉,佟佳氏在一阵低热与短促的呼吸中,悄无声息地咽下了最后一口气,结束了她短暂而沉重的一生。

此时,太和门外没有宫人撕心裂肺的哭泣,只有冰冷的寒风,吹断了梧桐枝头上最后一片枯黄的叶子,仿佛在为这位年轻太后的离世哀悼。

二十四岁,本该是充满生机与希望的年纪,可她的生命,却就此断裂。没有流血,没有谋杀,她的离去,就像她的一生一样平静,却又带着无尽的悲凉,只是被这高位带来的压力,无声地压垮了。

当时,年幼的康熙还在书房里认真写字,当太监小心翼翼地将母后逝世的消息告诉他时,这个年仅十岁的孩子,怔了足足一刻钟,脸上满是难以置信的茫然。

手中的笔,再也没有落下,整个皇宫,瞬间陷入了死寂之中。很快,大殿里燃起了白色的蜡烛,微弱的光线照亮了宫殿的每一个角落,也仿佛照出了佟佳氏那短暂而沉重的一生。

宫中的官员和妃嫔们纷纷低头行礼,却没有人敢多言,因为所有人都清楚,这位太后的离世,不仅仅意味着一场悲伤的葬礼,更是朝堂权力格局一次重大突变的起点,未来的朝局,又将陷入新的动荡与博弈之中。

佟佳氏的逝世,表面上看似乎没有引发太大的余波,后宫和朝堂依旧按部就班地运转着,但实际上,许多与她相关的制度动作,正在悄然展开。

第一步,是追谥。康熙帝虽然年幼,但对母亲的离世悲痛万分,他亲自下旨,尊母亲为 “孝康章皇后”。这个谥号简洁明了,没有堆砌过多华丽的辞藻,却直指 “忠孝” 与 “品德”,这既是对佟佳氏一生的概括,也是对她身份的最终确认。

后来,雍正帝与乾隆帝相继继位,为了彰显对先祖的尊崇,也为了完善礼制,又不断为佟佳氏增加谥号,最终,她的谥号变成了 “孝康慈和庄懿恭惠温穆端靖崇天育圣章皇后”。

一连串繁琐的字词,堆叠出了她作为皇太后的完整符号,也让她在历史的记载中,变得更加 “正式”,却也更加冰冷,失去了原本的鲜活。

第二步,是入葬。按照当时的礼仪制度,佟佳氏的遗体由专门的太监仔细洗净,换上了传统的吉服,为火化做准备。由于要遵从满洲的风俗,她的遗体在火化后,骨灰被小心翼翼地装入了金盒之中。

随后,由内务府统一安排,将金盒送往东陵孝陵,与顺治帝合葬。那座原本只属于帝王的陵墓,从此也成为了她最终的落脚点。

送葬的队伍浩浩荡荡,沿路设置了数十排仪仗,金锣声响彻云霄,足足响了三百响,每一个环节,每一个动作,都严格按照礼制进行。

,不容许有丝毫差错。

宫女们手捧着精致的宫灯,在队伍两侧缓缓前行,昏黄的灯光在夜色中摇曳,映照出道路两旁沉默站立的侍卫身影。

太监们则手持象征着皇家威仪的幡旗,步伐整齐划一,每一步都踏得沉稳有力。

整个送葬过程,没有痛哭流涕的哀嚎,只有庄严肃穆的氛围,在礼制的框架下,有条不紊地推进着,仿佛在无声地宣告着这位太后的离世,也宣告着一个时代片段的落幕。

葬礼虽然低调安静,但其仪节却一应俱全,没有丝毫遗漏。

佟佳氏没有亲近的亲戚前来送别,她的娘家人或许因身份低微,或许因宫廷礼制的限制,未能出现在送葬队伍中。

陪伴她走完最后一程的,不是血脉亲情,而是庞大的皇权结构 —— 那些按照礼制行事的官员、宫人,那些象征着皇家威严的仪仗、器物。

葬礼结束后,宫中按照惯例发出文告,文中称其 “归宗清明、配享宗庙”,这短短八个字,既是对她一生身份的最终认证,也是将她正式登记进历史的凭证,从此,她便以 “孝康章皇后” 的身份,被纳入大清的宗庙体系之中。

第三步,便是入祔太庙。

康熙九年五月,朝廷经过精心筹备,正式举行了佟佳氏的晋祔仪式。

太庙作为供奉清朝历代帝后神位的神圣之地,是皇权与礼制的重要象征。

在庄严的仪式中,佟佳氏的神位被小心翼翼地安置于太庙正殿右侧,与其他历代帝后的神位并列。

从此,她不再只是历史中一个模糊的身影,而是成为了大清王朝历代帝后的列席者,将永远接受后世子孙的朝祭。

每逢朝廷举行大典,宫中的官员们都会按照礼仪,在她的神位前行跪拜之礼,袅袅的香火将穿越数百年的时光,陪伴着她,从一个默默无闻的少女妃子,彻底走入庄严的祭坛,成为大清礼制体系中不可或缺的一部分。

佟佳氏的离去,不仅改变了她自己在历史中的定位,也彻底改变了她家族的命运轨迹。

原本隶属于汉军正蓝旗的佟氏家族,因为佟佳氏是康熙帝的生母这一特殊身份,被顺理成章地抬入了满洲镶黄旗。

这一变动,绝不仅仅是简单的户籍变更,而是整个家族阶层结构的重塑。

在此之前,佟氏家族虽有佟图赖这样的将领,却始终处于汉军旗的范畴,在以满洲贵族为核心的权力体系中,难免会受到一定的限制。

此后,佟氏家族的后代人才辈出,佟国维、佟养真等人相继在朝廷中担任要职,成为影响大清政局的重要力量。

佟国维更是凭借着与皇家的特殊关系,在康熙、雍正两朝都拥有极高的地位,为佟氏家族的兴盛奠定了坚实的基础。

可以说,一条家族的命脉,正是由佟佳氏开启,让佟氏家族从边陲的汉军旗,成功跻身于大清中央权力的核心圈层,成为清代历史上极具影响力的世家大族之一。

然而,令人唏嘘的是,尽管佟佳氏在死后获得了如此高的荣誉,改变了家族的命运,她生前却几乎没有留下任何属于自己的痕迹。

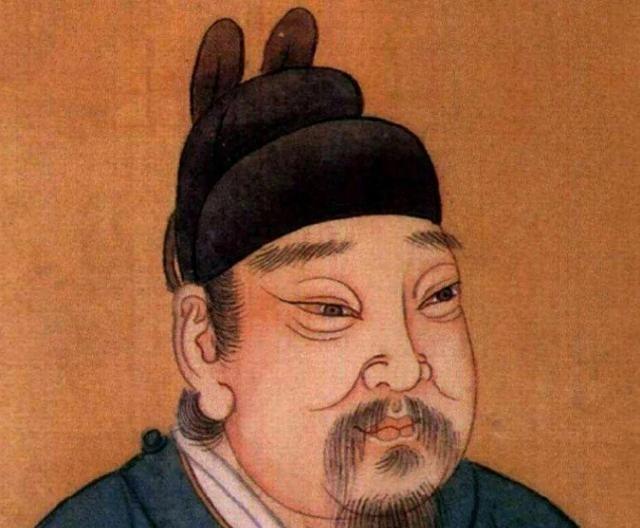

她没有留下任何遗物,没有亲手写过一封信,甚至连一幅能够证明她神情样貌的传世画像都没有。

在现存的清代宫廷画像中,我们能看到顺治帝其他后妃的容颜,能看到康熙帝众多后妃的倩影,却唯独找不到佟佳氏的画像。

她就像一场突然到来的暴风雨,在大清的皇宫中迅速发生,掀起了一阵波澜,却又在短暂的时光后迅速消散,只留下冰冷的碑铭、冗长的谥号、装着她骨灰的金盒,以及一个庞大家族崭新的开始。

每当清朝举行大典,官员们诵读祖训,当读到 “孝康章皇后” 这个名字时,没有人会特意停顿,没有人会去思考这个名字背后,曾是一个年仅二十四岁就香消玉殒的女子,更没有人会去探寻她那短暂一生中所经历的孤独、压抑与无奈。

她被牢牢地架在大清的礼制之上,被历史的洪流平铺成一句安稳而正式的名号,失去了属于自己的个性与温度。

但只有回溯那段历史,我们才能真正感受到,她真正的生命,并非那些冰冷的封号与仪式,而是那短短二十四年的时光,是她在皇宫的光与暗之间挣扎的每一步。

又因一次意外的怀孕,忽然成为众人关注的焦点,一步步登上康妃的位置。

顺治帝驾崩后,她又一夜之间成为至高无上的太后,却在权力的巅峰承受着无尽的压力。

最终,在二十四岁的美好年华,悄然离世。

她的人生,从未有过自由选择的机会,从入宫的那一刻起,她的命运就与皇权紧密相连,被迫承担起一个又一个沉重的角色 —— 庶妃、康妃、太后、皇后(追谥)。

她死后被历史记住,却从未被真正理解。

她的名字被载入史册,却没有留下任何属于她个人的鲜活痕迹。

她就像清宫深处那抹沉默的微光,短暂地照亮过历史的一角,却又迅速被黑暗吞噬,只留下无尽的遗憾与遐想,让后世之人在翻阅历史时,不禁为这个命运多舛的女子,发出一声轻轻的叹息。